[엄상익의 시선] 이어령·피천득·고영근·실버타운 도우미···죽은이들이 산 자에게 남기고 간 메시지

창 너머로 보이는 바다 위에 안개가 자욱하다. 회색 하늘과 바다의 경계선이 보이지 않는다. 초여름을 알리는 비가 쏟아지고 있다. 해안로의 가로수도 숲도 도로도 축축하게 젖어있다. 창에 매달린 물방울들이 제 무게를 이겨내지 못하고 주르륵 흘러내린다. 내가 있는 집은 죽음 같은 고요가 감돌고 있다. 나 외에 아무도 없다. 그 속에서 나는 심연에 있는 듯한 평안함을 느낀다. 세상의 굴레에서 벗어난 자유를 만끽한다고 할까.

어제 밤에는 잠이 오지 않아 무심히 유튜브를 이리저리 찾아 보는데 지난 몇년 사이에 죽은 탤런트나 유명인들의 영상이 슬라이드쇼 같이 떠올랐다가 사라지고 있었다. 교회에서 지나가다 잠시 눈이 마주친 탤런트 김자옥씨의 웃는 얼굴이 보인다. 탤런트 여운계씨의 영상도 나타났다가 사라졌다. 오래 전 그의 얘기를 잠시 들은 적이 있었다. 탤런트가 되어 첫 역할이 교통사고로 죽은 시체였다고 했다. 그런 마음에 들지 않는 배역들을 참고 견뎌내야 한다고 했다. 죽음을 연기하던 그때와 지금은 어떻게 다를까 궁금하다.

우리 시대 최고의 미남 배우 신성일씨가 마지막에 살던 시골의 기와집이 주인을 잃은 채 쓸쓸하게 버려져 있는 광경도 보였다. 시간의 바다 위에서 영원히 젊은 모습으로 떠있을 것 같은 스타들도 죽는구나 하는 생각이 들었다. 인기도 명예도 돈도 죽음 앞에서 모두 잠시 일었다가 스러지는 물거품 같이 허망한 것 같다.

엊그제는 내가 지난 2년 동안 묵었던 실버타운에서 봉사하던 여성이 저세상으로 갔다는 소식을 전해 들었다. 항상 생글생글 웃던 예쁘장하게 생긴 오십대 쯤의 여성이었다. 그녀가 내게 이런 말을 했던 기억이 떠오른다.

“저는 원래 돈이나 다른 것에는 별로 관심이 없었어요. 결혼도 그렇구요. 도인들이 산속에 들어가 수도하잖아요? 저는 실버타운에서 노인들에게 잘하는 것이 마지막으로 복을 짓는 거구나 생각하고 일을 합니다. 아침이면 큰 봉투하나 들고 나서요. 산에 가서 나물을 뜯어다가 노인들 반찬을 만드는데 보태기도 하죠.”

그녀는 이미 상당히 진행된 암을 속에 품고 일을 했던 것 같다. 누구에게도 그 티를 내지 않았다. 독신인 그녀는 혼자 조용히 병실에 있다가 저 세상으로 건너갔다. 민족종교를 깊이 믿었던 그녀는 도통하고 싶다고 했다. 죽기 전 그녀는 깊은 진리를 깨달았을지도 모른다.

병든 사람들을 보고 나도 병이 걸릴 것을 안다. 죽는 사람들을 보면서 나도 때가 되면 가야 한다는 사실을 배운다. 이어령 교수는 이런 말을 했었다.

“낙엽이 떨어지듯이 사람도 때가 되면 물러날 수 있어야 해요. 새잎들이 무성히 돋아나는데 혼자만 남아있는 건 좋은 삶이 아니죠. 갈 때 가지 않고 젊은 잎들 사이에 누렇게 말라 죽어있는 쭉쟁이를 보세요.”

그가 교수직 퇴임시에 한 말이었다. 그건 죽음에서도 마찬가지일 것 같다. 아직 윤기가 남아있을 때 죽는 것도 괜찮을 것 같다. 낙엽은 떨어지는 자리를 가리지 않는다. 인간도 그래야 하지 않을까.

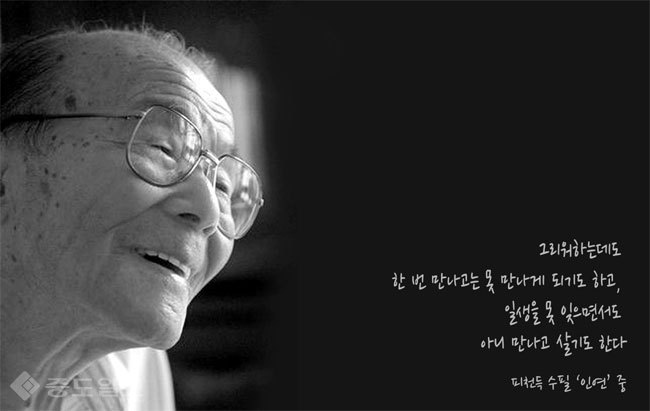

수필가 피천득씨는 이런 말을 했다.

“한 세기를 살았어. 인간이 사는데 먹는 것과 입는 것이 중요한데 막상 살아보니까 평생 먹은 양이 얼마 안 돼. 또 검소하게 지내면 옷값도 별로 안 들어. 작은 돈이라도 넉넉하게 지낼 수 있는데 왜들 아귀 다툼을 하고 사는지 몰라”

그는 평생 글의 발자국을 찍으면서 살다가 한 권의 수필집으로 지금도 존재하고 있다. 그러면 소박하게 살면서 어떤 일상을 보내야 할까.

기독교계에서 성자로 알려진 고영근 목사는 살아있을 때 나에게 개인적으로 이런 말을 했다.

“나는 세상을 어떻게 살아야 하는지를 글로 써 왔어요. 혼자 원고를 쓰고 편집을 하고 인쇄소를 다니며 책을 만들었어요. 1년에 만권쯤 세상에 공짜로 줬어요. 수입이 없는데도 어떻게든 그런 사업을 벌이고 나면 하나님이 도와주는 것 같습디다”

나는 먼저 저 세상으로 간 선배들의 죽음에서 진정한 삶을 배운 것 같다. 아침 겸 점심으로 간단히 떡국을 끓여 먹고 비가 내리는 바닷가를 산책했다. 인생 황혼을 문학과 음악의 색깔로 칠한다. 이만하면 감사한 인생이라는 생각이다.