[엄상익의 친일논쟁⑤] 한국 자본주의 시조 삼양사와 두산그룹

내가 중학교에 입학했을 무렵 평화봉사단에서 파견된 미국인 대학생이 영어 선생님이었다. 그 당시 평화봉사단으로 왔던 미국인들은 아시아 각국에 머물면서 그 사회를 객관적이고 냉철한 눈으로 살핀 것 같다. 우리가 우리를 보는 눈과 그들이 우리를 보는 눈이 전혀 달랐다.

에거트라는 미국의 사학자가 쓴 <제국의 후예>라는 책을 본 적이 있다. 그는 평화봉사단으로 한국에 와서 장기간 체류하다가 돌아가 ‘한국의 고창 갑부 김씨가’라는 논문으로 박사학위를 받았다. 그 논문이 한국어로 번역되어 책으로 나온 것이다. 그는 “일본에 의한 개항으로 조선에 자본주의가 유입되면서 그에 적응한 ‘고창 김씨가’가 한국인 최초의 자본가이자 재벌로 탄생했다”고 소개하고 있다.

그는 조선을 자본주의와는 관계없는 사회로 평가하면서 거대한 상점들과 활기찬 상인문화가 있던 인구 100만의 동경과 낙후된 한양을 비교했다. 그는 개항 무렵 한양의 모습을 비숍이라는 여성의 기행문을 인용해 이렇게 묘사했다.

“초라하다. 25만명으로 추정되는 한양 사람들은 미로같은 골목의 납작한 집에서 살고 있다. 소도 지나가기 힘든 좁은 골목길은 퀴퀴한 냄새가 피어오르는 물웅덩이와 초록색의 끈적한 것들이 고여있는 수채 도랑이 있어 사실 더 좁다. 거기에는 각 집에서 버린 똥오줌이 가득 차 있다. 더럽고 악취나는 도랑가에는 벌거벗은 어린아이들과 진창에서 뒹구는 눈이 흐릿한 큰 개들의 단골 놀이터다. 거기에 행상들이 판자를 깔고 방물이나 아닐린 염료로 불꽃색깔을 입힌 사탕 따위를 팔고 있다.”

미국의 사학자 에거트는 한국의 역사학자들이 개성 상인을 조선 후기 상업 발전의 대표적 존재로 주장한 것을 반박했다. 금수품인 인삼을 취급한 상인이 어떻게 상업 발전의 원동력이 될 수 있느냐는 것이다. 그는 또 조선 후기 전국의 5일장도 경제학상 시장으로 보기는 힘들다고 했다. 필요한 생활용품을 교환하는 지방의 장시 정도를 자본축적이 가능한 시장으로 보는 건 논리의 비약이라는 것이다.

그는 개항과 더불어 조선은 외국의 면제품을 수입하고 동시에 쌀을 수출하면서 비로소 자본주의 시장경제가 형성됐다고 했다. 그런 교역과정에서 오늘의 삼양사그룹의 조상인 지주출신 고창 김씨가나 두산그룹의 시조인 객주출신인 박씨집안이 신생 자본가계급이 됐다고 했다.

그는 책에서 일제를 거치면서 거대한 신분변동이 된 것도 얘기하면서 조선말 양반 세도가 민두호라는 인물과 그 집에 빌붙어 생계를 유지하던 빈농인 박문회를 비교했다. 감히 자리를 함께 할 신분이 아닌 그들의 아들과 손자들이 해방 후 서울의 상류 사교클럽 회원으로 만났다는 것이다. 민씨들은 은행가이고 박씨들은 기업인이 되어 있더라는 것이다.

나는 그 미국인의 책을 통해 삼양사그룹과 두산그룹이 한국에서 가장 뿌리가 깊은 재벌그룹이라는 걸 알았다.

나는 우연히 두 재벌 집안의 자손들과 같은 중고등학교를 졸업했다. 두산그룹 회장과 전경련 회장을 지낸 박용만은 같은 반에서 앞뒤로 앉아 공부하던 사이다. 고창 김씨가의 자손들과도 오랫 동안 우정을 맺어왔다. 소년시절 학교를 다닐 때는 그들이 그런 집안의 후예인 걸 전혀 몰랐었다. 그러다 우연히 내가 고려대학에 입학하고 오리엔테이션을 받을 때 처음으로 고창 김씨가의 편린을 접하게 됐다.

유리창을 통해 중세의 성 같은 웅장한 고려대학교 본관 건물이 보이고 그 앞 잔디밭에 대학 설립자인 김성수선생의 동상이 보였다. 그때 뒷자리에 앉아있던 고등학교 동기인 친구 김병진이 나의 귀에 대고 이렇게 속삭였다.

“저기 보이는 학교 건물들 일제시대 사업가이신 우리 할아버지가 돈을 대서 만들었어. 그리고 저기 동상이 나의 큰 할아버지셔.”

가난한 집안에서 자란 나는 우물안 개구리였다. 그 친구의 말은 내 상상의 한계를 넘는 것이었다.

“말도 안 돼. 저런 돌 건물을 지으려면 엄청난 돈이 들 텐데 니네 할아버지가 그렇게 부자란 말이야?”

“하여튼 우리 할아버지가 이 학교를 만드는 데 돈을 댔어. 그리고 그 아들이자 나의 큰아버지가 김상협 총장이셔.”

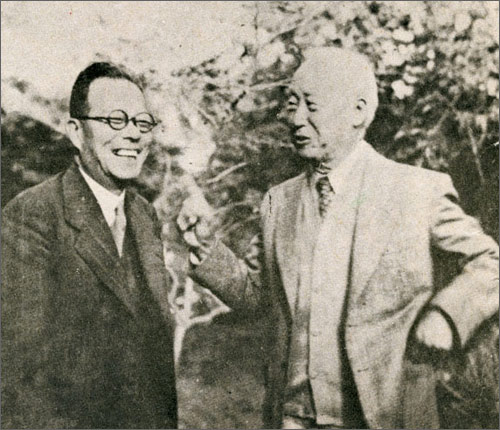

그 친구는 우리나라 최초의 재벌인 삼양사 그룹을 일으킨 김연수 회장의 손자 중 한 명이었다. 우리들의 우상이던 김상협 고려대 총장이 조선 최초의 재벌 아들인 걸 그때 알았다. 한국의 농경제학자들은 ‘고창의 김씨가’를 한국의 프로테스탄트 정신의 시초라고 논문에서 평가했다. 일제시대 재벌을 형성했던 고창 김씨가의 중심인물을 해방정국의 법원은 선행을 많이 한 민족주의자라고 판결문에서 칭찬했다. 해방 60년 후 설립된 친일반민족진상규명위원회에서는 그 집안을 친일반민족행위자라고 규정했다.

나는 변호사로 그 집안의 가장 깊은 부분들까지 보았다. 같은 사실에 대해서도 보는 시각에 따라 해석이 다르다. 그 사건을 처리하면서 나는 일제시대에 대해 많은 걸 알게되고 공부했다. 이제는 한 시대 역사 법정의 중심에 있던 소중한 경험을 또 다른 노년의 시각에서 글로 남겨둘 필요를 느낀다. 세상이 전혀 모르는 것들을 말이다.