[엄상익의 친일논쟁⑦] ‘한국 최초 프로테스탄트’ 김경중과 김성수·연수 부자

친일관련 소송을 맡았던 계기로 그 사건이 대법원에서 끝이 날 때까지 10년 가깝게 나름대로의 독특한 역사공부를 했다. 조선 말부터 일제시대를 거쳐 해방 이후까지의 시대적 상황과 그 속에서 생존해 온 두 집안을 추적했다.

그 중 한 집안은 학자들이 조선의 프로테스탄트라고 한 ‘고창 김씨가’였다. 또 다른 집안은 근대소설의 시조인 김동인이라는 인물이다. 그들은 그 시절 경제와 문화의 아이콘이었다. 동아일보사의 깊은 창고에서 일제시대 발간된 신문들과 시사잡지 신동아를 얻어서 하나하나 직접 읽었다. 관련된 사람들의 적극적인 협조와 많은 자료들을 얻어 볼 수 있었다. 사건이 끝난 후 지난 15년 동안 그때 머리 속에 들어온 역사적 자료들이 어느 정도 내면에서 숙성한 것 같다. 내 나름대로 역사를 보는 눈이 생긴 것 같기 때문이다.

이제 내가 살펴 본 그 시대의 모습을 내 시각에서 쓰려고 한다. 학자들의 ‘추상적인 ‘결론을 꼭 따르고 싶지 않다. 오늘은 조선말 신흥 부자의 탄생을 쓴다.

1875년 일본과 강화도조약을 체결하고 조선의 문이 열리자 일본인들이 들어오기 시작했다. 부산은 일본인들의 관청, 학교, 우체국, 병원, 은행, 공원이 갖추어져 마치 일본의 한 도시같은 모습으로 변하기 시작했다. 당시 일본은 산업혁명 시기로 들어감에 따라 농민들이 오사카 등의 공장지대의 노동자가 되고 조선의 쌀과 콩을 수입했다. 일본은 조선에 면포를 수출했다. 무역시장이 형성된 것이다. 조선이 수출하는 쌀값은 계속 오르고 일본 면제품의 가격은 상대적으로 내려가는 추세였다.

1889년 일본 각지에 기근이 들었다. 나라현 등 여러 곳에서 수해가 발생했고 구마모토에서는 큰 지진이 일어났다. 식량부족에 고심하던 일본은 조선으로 부터 대량의 미곡을 비싸게 사들였다. 그 무렵 조선의 중소지주 중에 무역에 눈뜬 사람들이 생겼다. 나주의 박씨가가 일본에 쌀을 수출해 대지주가 됐다. 박씨가는 벌어들인 돈으로 영암군 능주군 장성군에 걸쳐 광활한 논을 샀다. 개항 이전에는 전통적인 양반가문이라도 토지규모가 20정보를 넘는 경우가 드물었다. 반면에 개항기를 거치면서 쌀 무역으로 성장한 신흥지주의 토지 규모는 1000정보를 넘었다.

그런 신흥지주중에 고창의 김경중이란 인물이 있었다. 그는 이퇴계와 함께 쌍벽을 이루던 학자 김인후의 후손이었다. 경상도에 퇴계의 도산서원이 있다면 전라도는 김인후의 필암서원이 있다. 조선의 선비들은 관료가 되어 왕으로 부터 땅을 하사받거나 아니면 노비를 통해 논밭을 개간했다. 그러나 김경중의 아버지 김요협은 당시 양반이 평생 매달리던 과거를 포기하고 진짜 농사꾼이 되었다. 그리고 철저한 근검과 절약으로 소지주가 됐다. 소지주가 된 아버지로부터 물려받은 땅을 밑천으로 아들은 쌀을 수출하는 상업적 농업경영에 성공해 대지주가 됐다. 그는 당시 수출항인 줄포에 자리잡고 일본인들과 경쟁적으로 전라도 남부지역의 논을 사들였다.

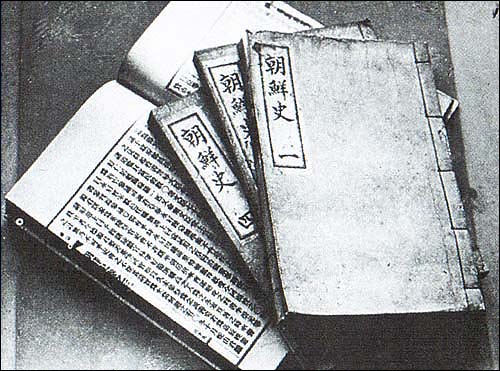

그런 과정을 연구한 농업학자들은 그 집안을 ‘한국 최초의 프로테스탄트’라고 했다. 대지주가 된 김경중이라는 인물은 ‘노블리스 오블리제’를 실천했다. 집앞에 솥을 걸어놓고 매일 배고픈 사람에게 밥을 해서 나누어 주었다. 구한말 애국계몽운동에 참여해 돈을 기부하고 학교를 설립하기도 한다. 일제시대가 되자 그는 조선의 역사책을 직접 발간해 전국의 향교 등에 배포해서 민족혼을 살리는 작업을 하기도 했다.

김경중에게서 김성수와 김연수라는 아들이 태어났다. 그는 아들들을 일본에 유학 보내어 문명의 세례를 받게 한다. 그의 아들들은 아버지에게 그들이 배운 새로운 세상을 제시한다. 김경중은 당시 첨단기업이었던 방직업에 눈을 돌린다. 그는 기울어져 가는 경성방직이라는 회사를 인수했다. 그는 경영을 공부한 둘째아들을 실무자로 일하게 하고 갑신정변의 주역이었던 박영효를 사장으로 앉힌다.

일본의 거물들을 많이 아는 박영효를 기업의 방패막이로 활용했던 것 같다. 그는 3.1운동 이후 경주 최부자와 함께 동아일보를 설립한다. 주주명부 중에 그들의 이름이 들어 있다. 그는 고려대학교의 전신인 보성전문을 인수했다. 그는 외부 세계에 대해서는 철저히 자신을 나타내지 않는 인물이었다. 모든것을 아들들의 공으로 만들었다.

사람들은 지금까지 동아일보와 고려대학의 설립자는 김성수 선생이고 경성방직을 경영하면서 일제시대 조선인 최초의 재벌은 김연수 회장이라고 인식하고 있다. 그러나 나는 그들의 뒤에 숨어있는 아버지 김경중이 주인공이라고 본다. 대학을 졸업한지 얼마되지 않은 20대 초의 청년 형제에게는 돈도, 통찰력도, 사업적인 감각도 모두 아버지의 것이었다. 커튼 뒤에 있는 아버지 김경중은 큰 아들 김성수를 한국 정계와 교육계의 거물로 만들고 둘째아들 김연수는 경제계의 대표로 만들고 싶은 야망이 있었던 것은 아닌지 모르겠다.

역사란 겉에 나와 있는 것과 실질이 다른 경우가 있는 것 같다.