[추모 이어령] <메멘토 모리> 등 수십권 저서로 ‘영생의 길’로

[아시아엔=최영훈 전 동아일보 편집국장] 이어령 선생의 <축소지향의 일본인>은 일본 외무성 초청 도쿄대 비교문학과 교수(1981~1982)로 있을 때 집필했다. 일본 고전문헌에 대한 자료와 저자의 견해를 토대로 일본사회와 일본인을 투시한 문화-문명론이다. 일본의 하이쿠(俳句)와 분재, 트랜지스터 등 축소지향적 요소가 공업 발전을 이끌었다고 짚었다.

거꾸로 2차 세계대전 때 만주와 진주만 침공 등 확대지향은 실패로 끝난 점을 예리하게 지적했다. 한국인이 일본어로 쓴 책 중에선 처음으로 100만부가 넘게 팔린 베스트셀러였다.

고인은 2006년의 <디지로그>’를 통해 디지털시대를 꿰뚫는 통찰을 내놓기도 했다. 창안한 신조어 ‘디지로그(Digilog)’는 아날로그에서 디지털사회로 이행하는 전환기를 뜻한다. 고인은 여기에 더해 디지털 기반과 아날로그 정서가 융합하고 통섭하는 시대적 흐름을 짚어냈다.

디지털의 부작용을 치유하기 위해 아날로그 감성을 불러올 필요가 있다는 통찰로 시대를 꿰뚫었다. 대한민국이 산업화에는 뒤처졌지만 정보화와 디지털의 선두주자가 될 수 있다고 설파했던 고인. 이 책에서 21세기의 새로운 패러다임으로 ‘디지로그 시대의 개막’을 그는 주창했다.

칠십대에 이르러 목사로 변신한 딸 이민아의 영향으로 세례를 받고 신앙인이 된 바 있다. <어느 무신론자의 기도>(2008) <지성에서 영성으로>(2010)를 통해 개신교에 대한 견해를 밝히기도 했다.

미국에서 검사로 일하다 신앙인이 된 장녀 이민아 목사의 암 투병이 고인이 신앙의 길을 걷게 된 계기다. 김한길 전 민주당 대표의 전 부인이기도 했던 이 목사는 위암 투병 끝에 2012년 별세했다.

고인이 필생의 작업으로 여기며 몰두했던 저작은 <한국인 이야기> 시리즈다. 2020년 <너 어디에서 왔니>를 첫 출간했다.

고인은“생과 죽음이 등을 마주 댄 부조리한 삶, 이것이 내 평생의 화두”라고 말했다. 그는 “생의 막바지에 이르러 죽음이 아니라 탄생의 이야기를 쓰는 이유이기도 하다”는 심경도 밝혔다. 이 책에서 고인은 ‘21세기 패관’(稗官, 민간의 풍설, 소문을 수집하던 말단 벼슬)을 자처했다.

고인은 컴퓨터를 6대나 동시에 사용할 정도로 IT-디지털 기기 사용에도 능통했다. 온갖 텍스트와 인터넷에서 떠도는 정보와 지식, 집단지성을 채록해 ‘한국인 이야기’를 풀어냈다.

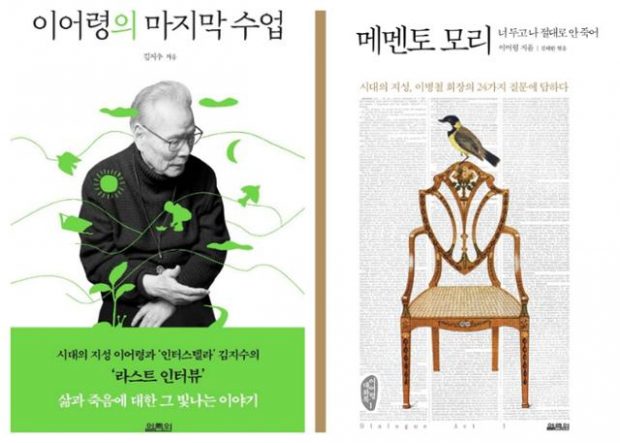

최근 출간한 <메멘토 모리>는 그의 생애 마지막 저서가 됐다. 삼성그룹 창업주 이병철 회장이 별세 한달 전 신부에게 물은 24가지 질문에 대해 고인이 답했다.

고인은 작년 10월 한국문학 발전에 기여한 공로로 금관문화훈장을 받았다.

고인은 탁월한 문화행정가였다. 그리고 문화기획자로서도 큰 족적을 남겼다. 88올림픽 개-폐회식 총괄 기획을 맡아, 냉전의 종식을 상징하는 ‘벽을 넘어서’라는 구호를 만들었다.

문화공보부 분리로 1990년 1월 출범한 문화부의 초대 장관을 맡아 이듬해까지 재임했다. 국립국어연구원과 한예종 설립, 전통공방촌 건립, 도서관 업무 이관 등 ‘4대기둥 사업’을 마무리했다.

장관 때 도로 바깥 길 노견(路肩)을 순우리말 ‘갓길’로 바꿀 만큼 언어 조탁에 도 관심이 깊었다.

고인은 작년 10월 노태우 전 대통령이 별세하자 조시 ‘영전에 바치는 질경이 꽃 하나의 의미’로 추모했다.

소리꾼 장사익이 산문시 ‘질경이 꽃’을 붓글씨로 쓴 대형액자가 고인의 자택 응접실 한켠을 지키고 있다.

2017년 암이 발견돼 두 차례 큰 수술을 받았다. 항암치료를 받는 대신 고통을 참아내며 저서 집필에 필사적으로 몰두했다. 생의 마지막 순간까지 펜을 손에서 놓지 않고 노트에 단상과 詩作을 기록하곤 했다.

작년 10월 필자와 마지막 만남 때 고인은 코로나시대에 관한 혜안과 통찰을 설파하던 중 나지막하던 소리가 한창 때처럼 높아지기도 했다.

고인은 겨울 정원 한쪽에 날아온 참새들을 보고 “쌀 몇알 들고 나갔으나 참새는 날아가고 없었다”고 했다.

그때의 심경을, 눈가에 물기가 촉촉해져 그때를 말하던 고인의 표정에 빛이 어리던 기억이 난다.

“쌀 씻던 수챗가에도, 뒤 뜰에도 날아와 곁에 있던 참새, 그 새만이 우리와 가까운 ‘참 새’다. 나머지는 ‘온갖 잡 새’다.”

고인은 이승에서의 마지막 순간까지 집필에의 의지를 불 태우려 안간힘을 썼다. 이화여대 국문학과 교수를 지내고, 문학사상 주간도 14년간 역임한 바람에 고인을 따르는 문인들이 많다. 특히 서영은 등 <문학사상> 주간 때 인연을 맺은 많은 여류작가나 제자들과 1년에 몇 차례 오찬 자리를 갖고 했다.

나도 우연찮게 그 자리에 몇 차례 초대 받아간 일이 기억난다. 여류작가들은 10여명이고 남자작가는 고 최인호 김승옥 등 서넛?

그런 자리에서 박람강기한 고인은 마이크를 거의 독점하듯 꼬리를 물고 화제와 얘기를 끌어갔다. 필자가 동아일보 편집국장 때 한 점심 자리에서 고인은 일본 아사히신문 1000자 칼럼인 ‘천성’에 실린 내용을 언급했다. 후쿠시마 원전 사고 1주년을 소재로 쓴 감동적인 칼럼의 골자를 고인이 나에게 들려줬다.

“쓰나미가 밀려들어오는 마지막 순간까지 사무소 3층에서 여직원이 끝까지 ‘대피방송’ 마이크를 잡고 있다가…”

나는 그의 얘기를 듣고 특파원에게 지시해 이 얘기를 주제로 보완 취재를 해서 기사를 쓰도록 했다. 다음날 1면 머리기사와 점프를 해서 2, 3면 일부에도 후쿠시마 1주년 후속보도를 할 수 있었다. 두어달 뒤, 고인과 만났을 때 “좋은 소재를 주셔서 감사하다”고 하자 그의 얼굴에 미소가 번졌다.

고인은 이제 하늘의 별로 되었지만, 남긴 수십 권의 저서들로 영생(永生)이다.

한국의 문화 DNA를 탐구하겠다고 시작한 <한국인 이야기> 집필은 결국 미완으로 그치게 될까?

총 20권 <이어령 대화록> 가운데 첫 책인 ‘메멘토 모리’는 나왔지만 나머지는 어떻게 될 건가?

유족으로는 부인 강인숙 영인문학관 관장, 이승무 한예종 교수, 이강무 백석대 교수가 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장 1호실. 장례는 문체부장으로 5일간 치러진다.

우리 시대의 문화와 문명, 생명의 화두를 붙들고 탐구와 집필에 몰두한 고인의 명복을 거듭 빈다.