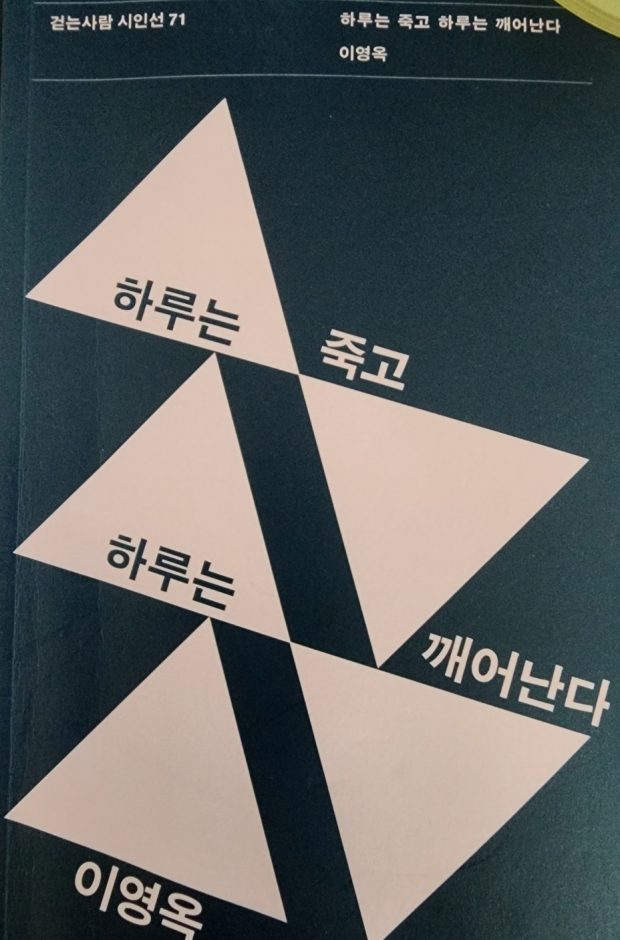

[새책] 이영옥 시인 ‘하루는 죽고 하루는 깨어난다’

사막 건너는 심경, 상처받은 더듬이···치유의 발버둥이 만든 진주

뭔들, 만나본들, 머리 속 헤집고 까발려본들 늘 마음에 바오밥나무는 없었다. 사막의 흰 소금과 붉은 모래, 작렬하는 빛, 바람만 스치고 풍장의 허전함, 삶의 무게. ‘걷는 사람 시인선’ 71번째 작품으로 이영옥의 <하루는 죽고 하루는 깨어난다>. 어제 그 시집을 받았다.

시인 이영옥은 2004년 ‘시작’ 신인상을 받았다. 그리고, 2005년 동아일보 신춘문예 시부문 당선. 시집 <사라진 입들>, <누구도 울게 하지 못한다>도 냈다.

시선이 쉽게 닿기 힘든 길 없는 외딴길이거나 도회의 맹지만 안타깝게 더듬는다. 더듬이가 상처받고, 치유의 발버둥도 친다. 현실의 사각을 왜 그리 붙들고, 또 그리 매달리나?

집요하다. 때로 징허다. 그러나 꿰뚫는 듯, 매섭되 거칠거나 사납진 않은 시선과 안으로 응집함이 좋다. 8년만의 세 번째 시집 <하루는 죽고 하루는 깨어난다>.

이영옥은 껍질을 벗으려 애벌레가 그러했듯 탈피의 몸짓을 했을까? 두편을 스쳐가며, 붙드는 힘센 관성과 타성의 장력에 버티려고···.

3편에선 응축된 고뇌와 인식의 확장, 깊어진 감응과 치열한 사유가 보인다. 자기 파괴와 해체를 통해 밝음과 어둠, 나와 남, 안과 밖을 더듬는다. 그 촉각은 도회적 감성으로 녹아 하나로되 둘인 불이不二를 지향한다.

우리를 둘러싼 인디라망의 지평을 확장시키려는 시 세계의 지향점은? 동굴에서 백일을 지낸 곰처럼 참을 수 없음과 싸우되 끝내 참는 지혜로···.

참을 수 없이 목마르고 배고픔도 달래며 넉넉하게 품을 벌려 껴앉는다. 이영옥 시인, 그는 속절깊은 시간의 흐름 속에 비켜서 하늘과 바람, 나무와 풀, 눈과 비, 그리고 당신과 함께 있고 싶어서일 거다.

이게 아닌데, 그 암흑의 터널을 거쳐야 사탄의 현신, 그 비암의 굴레에서 놓인다. 하늘을 우러러 그저 한 점 부끄럼 없기를 바랄 뿐, 우리의 동주 시인을 느낀다.

작은 별 같은 시인 이영옥, 그에게 내려온 시어 들어 환히 빛나는 시들로 잉태되길. 시인은 비탈에 선 나무처럼 때로 보인다. 위태롭되, 깊이 깊이 불휘깊은 나무···.

큰물 나 사태 나도, 그 너른 품으로 막아내고, 사랑하는 가족도 이웃도 마음의 보석 같은 시어로 돌보라.

마음이 가난한 자에게 복이 있나니, 비탈에 선 고단한 나무, 돌보는 자 역시.

술을 좋아하는 자는 실속이 없다. 나도 그러하다. 실속이 없는 가난한 마음들을 좋아한다. 그러나 때론 익숙함과 호기롭게 결별하자!