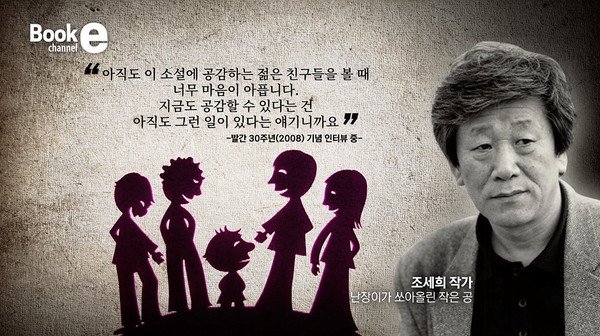

[추모] “사회는 가장 약한 곳부터 무너져”···’난쏘공’ 조세희 ‘난장이’ 없는 세상으로

불평등 조준한 문제작 ‘난쏘공’ 조세희 2022년 성탄절 하늘나라로

“아버지가 꿈꾼 세상은 모두에게 할 일을 주고, 일한 대가로 먹고 입고, 누구나 다 자식을 공부시키며 이웃을 사랑하는 세계였다.”

산업화의 그늘에서 신음하는 도시 빈민층을 그려낸 작품 <난장이가 쏘아올린 작은 공>( 난쏘공)에 이런 대목이 나온다. 책을 통해 故 조세희는 우리 사회에 만연한 불평등 문제를 똑바로 볼 수 있게 해줬다. 그가 세모, 주님 오신 성탄절에 향년 80세로 타계했다.

그의 별세에 각계의 애도가 이어졌다. 경희대 동문인 문재인 대통령도 “조세희 선생님이 꿈꾼 세상은 여전히 우리 모두의 숙제로 남아있다”고 추모했다. 필자 역시 70년 대 말 암울한 캠퍼스를 짓누르는 유신정권의 말기적 증세를 목격했다.

우리 세대는 이념의 좌우가 명확하게 갈리기 전에 ‘난쏘공’을 읽으며 사회의 불평등하고 비인간적인 모순을 직시한 바 있다. 그렇게 사회적 약자의 아픔에 공감하는 의식과 실천을 익히고 배우려 애를 썼다.

조세희는 1942년 경기도 가평에서 태어났다. 보성고·서라벌예대 문창과와 경희대 국문과를 졸업했다. 1965년 경향신문 신춘문예에 단편 <돛대없는 장선>이 당선되면서 등단했다.

여느 작가들과 달리 등단 후 10년간 작품활동을 하지 않았다. 1975년 <칼날>을 발표하며 주목받기 시작했다. 날이 서게 벼린 <칼날>은 문단의 화제작이었다. 이후 이어진 <난쏘공> 연작의 첫 작품이기도 하다.

이후 <뫼비우스의 띠>(1976), <우주여행>(1976), <난장이가 쏘아올린 작은 공>(1976), <육교 위에서>(1977), <은강 노동가족의 생계비>(1977), <잘못은 신에게도 있다>(1977), <내 그물로 오는 가시고기>(1978) 등 4년여에 걸쳐 난쏘공 연작이 꼬리를 문다.

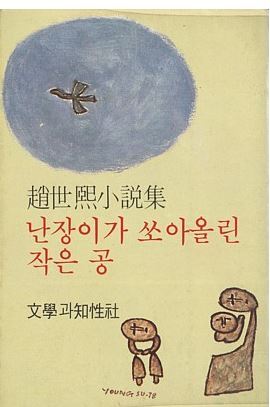

그렇게 발표한 12편의 단편을 묶어 1978년 <난장이가 쏘아올린 작은 공>이란 소설집을 단행본으로 처음 출간했다. 내가 대학에 들어간 해다. 이념 써클의 독서목록에 필독서 혹은 선택이나 참고도서였던 것 같다. 나는 돈이 없어 기숙사 친구가 사서 읽고난 뒤 빌려봤다.

<난쏘공>에는 서울시 낙원구 행복동 무허가주택에 사는 난장이 가족과 주변 인물들이 무대에 선다. 작가는 이들을 통해 1970년대 한국사회의 최대 과제인 빈부와 노사의 대립을 극적으로 그려냈다. 산업화의 그늘에 신음하는 도시 하층민의 고단한 삶을, 등이 휠 것 같은 고뇌와 좌절을 예리하게 딮었다.

이 소설은 1978년 출간된 이후 올해 7월까지 320쇄를 돌파해 누적 발행부수가 약 148만권에 이른다. 책이 나온 지 40여년인데도 찾는 이유는 여전히 낙원구 행복동의 난장이 이야기에 공감이 가서다. 생전 조세희는 인터뷰에서 “참으로 부끄러운 일”이라거나 “청년들이 책 내용에 공감한다는 게 괴롭다”고 토로하기도 했다. ‘난쏘공’으로는 사회 문제가 제대로 해결되지 않아서일까. 어느 순간, 그는 펜을 놓고 카메라를 집어 들었다. 그리고 노동자들의 집회 현장을 찾아다니며, 활자로 그려냈던 약자들의 삶을 렌즈에 담아내려 했다. ‘난쏘공’을 우리에게 쏘아보낸 작가는 우리 곁을 떠나고 없다.

그가 희구해 마지않던 우리 사회의 ‘난장이’가 사라지는 그 날은 언제 올까? 아마 그 날은 결코 오지 않을지 모른다. 그래서 ‘난쏘공’은 우리 곁에 영원히 머물 것만 같다.

난장이가 쏘아올린 작은 공을 쓰고 나서 2000년 인터뷰에서 “난장이가 쏘아올린 작은 공을 다시 써보라고 한다면 다시는 못 쓸 것 같다”고 했다. 1990년대 후반 진보적 사회평론 계간지 <당대비평>의 창간 주간으로 활동했다. 그의 스승이 바로 황순원이다.

2009학년도 수능시험 때는 “난장이가 쏘아올린 작은 공이 시험에 나와도 나는 빵점을 맞을 것이다”라고 말해 화제를 낳았다. 엊그제 문청 시기를 보낸 두엇과 담소를 하다 고 조세희와 김승옥 얘기가 나왔다. <난쏘공>도 <무진기행>도, 그 단 한권만으로 두 작가는 한 시대의 아이콘으로 올라섰다.

안개가 낀 순천만에 불현듯 가보고 싶다. 김승옥은 말을 못 할 뿐, 순천시가 그의 문학관을 세워줘 활동도 하고 필담으로 근황을 전하기도 한다.

“사회는 언제나 가장 약한 곳에서부터 무너져 내린다.”

그렇게 말한 조세희 선생의 명복을 거듭 빈다.