[민병돈 칼럼] 오바마 대통령, 남북전쟁 승리 이끌어 노예해방시킨 링컨전기 읽으시오

“전투는 지휘관, 전쟁은 최고지도자 싸움”

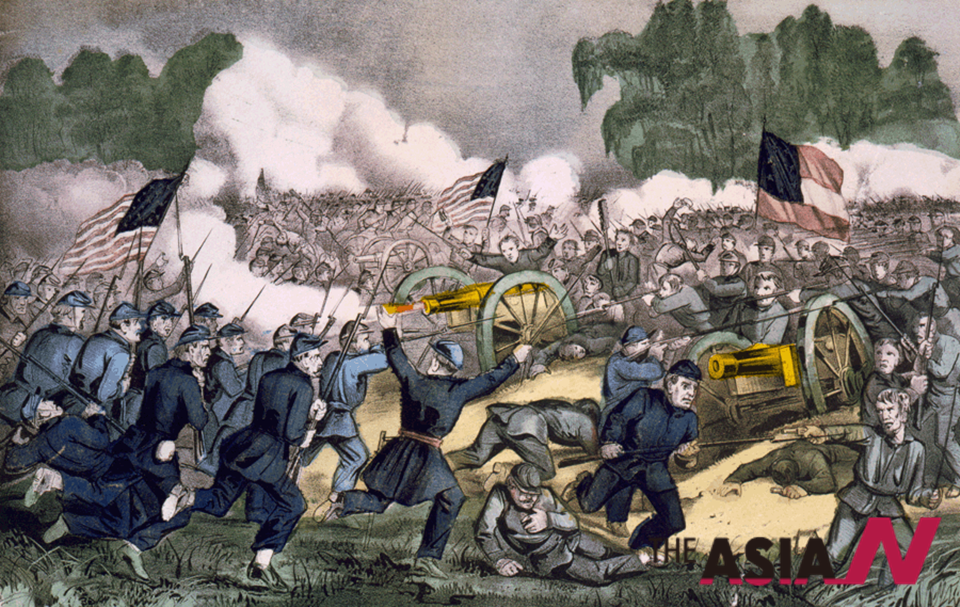

[아시아엔=민병돈 전 육사교장] 전투는 적대적 쌍방의 지휘관 대 지휘관의 싸움이고 전쟁은 쌍방 최고지도자들 사이의 싸움이다. 19세기 중반 미합중국과 미국 남부연맹의 전쟁은 합중국 대통령 링컨과 남부연맹 대통령 데이비스 사이의 싸움이었다. 링컨은 변호사였고 당연히 그는 전쟁을 몰랐다. 데이비스는 정규육사출신 직업군인으로서 장군이며 국방장관을 지냈다.

남북 간에 전쟁이 시작된 1861년 4월12일 미합중국 상비군 병력은 겨우 16000명이었다. 어느 쪽도 전쟁을 할 생각은 하지 않고 있었던 것이다. 그런데 상비군의 육군 장교 1000명 중 300명이 사표를 제출하고 남부로 갔다. 링컨에게는 큰 타격이었다. 다급해진 링컨은 부족한 병력을 보충하기 위해 복무기간 3개월짜리 지원병을 모집하여 7만명을 확보했다.

결정적 시기·장소의 승리가 ‘최후승자’

한편 직업군인 출신인 남부연합의 데이비스는 1년 복무연한의 10만 병력을 확보하여 직업군인을 골간으로 부대를 편성했다. 이에 비하여 북부는 기존의 정규군 부대는 그대로 운용하면서 확보한 지원병의 부대편성을 주지사들에게 일임했다. 일부 사려 깊은 주지사들은 육사출신 예비역장교들을 등용하여 성공적으로 부대편성을 마쳤다. 그리고 식견이 부족한 일부 주지사들은 예비역의 육사출신들을 활용할 생각을 하지 않고 군대경력이 없는 정치인들을 지휘관으로 영입하여 그의 예하부대 지휘관이나 주요직위의 간부들을 선거를 통하여 선출케 함으로써 부대들을 한 무리의 ‘무장한 오합지졸’로 만들고 말았다.

남부의 ‘촌놈들’은 애향심이 강한 특징이 있다. 이들은 아름답고 살기 좋은 고향땅을 북부의 ‘더러운 양키 놈들’의 말발굽에 짓밟히는 꼴은 못 보겠다는 것이다. 그래서 하루라도 빨리 북부의 양키 놈들을 쓸어 버려야 할 텐데 왜 전쟁을 하지 않느냐고 성화다. 이러한 가운데 남부는 남부대로, 북부는 북부대로 자기들의 승리를 장담하고 있었다. 전쟁발발 후 초기에는 여기저기서 남군부대들의 승리 소식이 들려왔다. 도처에서 울려퍼지는 남군승리의 환호성은 합중국 수도 워싱턴을 술렁이게 했다. 링컨도 불안해했다. 그러나 전쟁에서의 ‘최후의 승리’는 반드시 개별전투들에서의 승리의 산술적 총화로 결정되는 것이 아니라 결정적인 시기에 결정적인 장소에서의 결정적인 승리로 차지하는 것이다.

전쟁이 해를 거듭할수록 인명의 손실과 물자의 손모가 감당하기 어려울 정도로 커짐에 따라 양측 모두 경제적으로도 궁핍을 견디기 어려운 지경에 이르렀다. 특히 남부연맹은 젊은이들이 대거 전선으로 나감에 따라 농사를 짓기가 불가능할 정도로 어려워졌다. 사람들은 쌍방 모두 전쟁에 싫증을 내게 되고 인내력도 바닥이 나고 있었다. 이때 링컨은 전쟁을 승리로 끝내줄 장군을 찾다가 그랜트(Ulysses S. Grant)장군을 총사령관으로 발탁했다. 링컨의 의중을 읽은 그랜트는 연승을 거두고 있는 남군의 명장이며 총사령관인 리(Robert E. Lee)를 전선으로 끌어내 공개리에 ‘한판 승부’를 결하여 이 전쟁을 끝내겠다고 결심했다. 그랜트는 리의 남군을 게티스버그로 끌어내 건곤일척의 거창한 한판승부로 승기를 잡아 싸움을 연전연승으로 이어갔고 끝내 ‘반란군’(남군)의 항복을 받아냈다. 그랜트를 발탁한 링컨의 지인지감(知人之鑑)은 이 전쟁을 승리로 끝내고 국가적 분열을 막아 합중국을 보전(保全)하였다. 그 결과 미국 땅에서 노예제도는 폐지되고 자유와 평등이라는 이상을 구현함으로써 세계의 모범적 민주주의 국가가 되었다.