[김용길의 편집력 시대 ⑪] 시 한 줄이 시대의 이름으로

모국어를 살리는 언어 편집력

시의 힘이 많이 약해졌다. 광화문 교보문고 시집 코너는 해가 갈수록 구석으로 밀려난다. 실용서 코너는 북적이지만 모국어의 결정체 시가 깃든 시집 서가는 조용하다. 펼쳐 보는 손길이 드물고 꽂혀진 시집들은 밤새 뒤척이며 홀로 제 시를 쓰다듬고 있다. 시는 시인이 헤아릴 수 없는 사념을 축적해 건져 올린 진실 꾸러미다. 시인의 언어 조탁 행위를 통해 한국어는 빛이 나고 우리말은 감동의 매개체가 된다.

뉴스 편집자로서 시를 통해 언어의 정갈함을 배운다. 쏟아지는 말의 성찬보다 단아한 한마디 문장의 힘을 믿는다. 시인은 심정의 우물 속을 들여다보고 언어를 길어 올린다. 신문 편집자는 뉴스의 홍수 속에서 헤드라인으로 세상을 명명한다. 편집자는 늘 시인을 좇는다. 시인이 옹색해지는 시대엔 편집자도 궁색해진다. 시인과 편집자는 ‘언어의 조탁’이란 우정을 두르고 때때로 어깨동무한다.

가슴이 휑해질 때 시집을 펼쳐본다. 불온한 시대 한 편의 시는 시대의 심정을 꿰뚫는 메타포였다. 시의 힘은 이미지의 힘이고 메시지의 힘이다. 60여 편의 시가 묶여진 한 권의 시집엔 작고 외롭고 사소한 것들을 통해 본 세상사 이치가 형상화되어 있다. 시집 제목은 세상을 향한 시인의 말 걸기다. 한 시대의 이름이 된 시집들이 있다. 시대의 명명력을 획득한 시집 타이틀은 한 시대 문학의 기억장치로 오래 오래 남는다.

# 사람들 사이에 섬이 있다 / 그 섬에 가고 싶다

정현종 시인 ‘섬’

정현종 시인의 가장 짧은 시다. 1991년에 출간된 시집 제목은 바로 이 짧은 시의 첫 문장에서 따왔다. ‘사람들 사이에 섬이 있다’는 문장은 현대인의 실존적 상황을 누구나 공감할 수 있게 군더더기 하나 없이 설파한 절창이다. 세인들은 정 시인의 수백 편 시 중에서 정 시인을 연상하는 핵심 이미지로 이 타이틀을 떠올린다.

# 흐르는 것이 물뿐이랴 / 우리가 저와 같아서 / 강변에 나가 삽을 씻으며 / 거기 슬픔도 퍼다 버린다 / 일이 끝나 저물어 / 스스로 깊어가는 강을 보며 / 쭈그려 앉아 담배나 피우고 / 나는 돌아갈 뿐이다 / 삽자루에 맡긴 한 생애가 / 이렇게 저물고, 저물어서 / 샛강바닥 썩은 물에 / 달이 뜨는구나

정희성 시인 ‘저문 강에 삽을 씻고’ 중에서

정희성 시인이 1978년에 펴낸 두 번째 시집 ‘저문 강에 삽을 씻고’. 시집 제목으로는 손가락 안에 꼽을 수 있는 명 타이틀로 평가된다. 묵묵한 노동. 하루의 저묾과 삽자루에 맡긴 인생의 저묾. 썩어 가는 샛강에 비친 달. 정치적 독재가 횡행했던 개발연대 도시빈민의 열악한 상황을 극명하게 암시했다. 고단한 노동의 삶이 여덟 글자에 탁월하게 압축되어 있다.

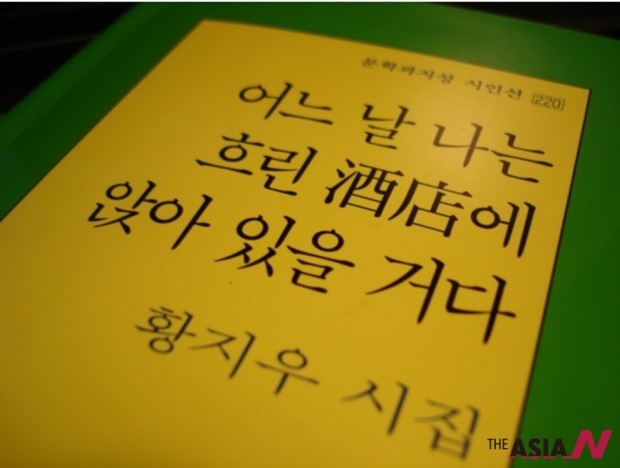

# 옷걸이에서 떨어지는 옷처럼 / 그 자리에서 그만 허물어져버리고 싶은 생 / 뚱뚱한 가죽부대에 담긴 내가, 어색해서, 견딜 수 없다 / 글쎄, 슬픔처럼 상스러운 것이 또 있을까 / 그러므로, 어느 날 나는 흐린 酒店에 혼자 앉아 있을 것이다 / 완전히 늙어서 편안해진 가죽부대를 걸치고 / 등뒤로 시끄러운 잡담을 담담하게 들어주면서 / 먼 눈으로 술잔의 水位만을 안타깝게 바라볼 것이다

황지우 시인 ‘어느 날 나는 흐린 酒店에 앉아 있을 거다’ 중에서

황지우 시인의 1998년 시집 ‘어느 날 나는 흐린 酒店에 앉아 있을 거다’는 중년 독자들에게 감정 전이가 잘되는 작품을 시집 타이틀로 삼았다. 살찐 소파처럼 부풀어가는 육체. 되돌아볼수록 깊어가는 생의 회한. 슬픔과 연민이 구름처럼 몰려오는 삶의 후반기 진입. 삶의 주름이 겹겹이 자리 잡기 시작한 푸석한 중년의 마음이 잘 드러나 있다. 출간 당시 ‘지금 40대는 황지우 시집을 읽고 있을 거다’라는 패러디까지 낳았다.

# 그 해 여름 많은 사람들이 무더기로 없어졌고 / 놀란 자의 침묵 앞에 불쑥 불쑥 나타났다 / 망자의 혀가 거리에 흘러넘쳤다 (중략) 그 때문에 얼마나 많은 장례식들이 숨죽여야 했던가 / 그렇다면 그는 누구인가, 내가 가는 곳은 어디인가 / 나는 더 이상 대답하지 않으면 안된다. 어디서 / 그 일이 터질지 아무도 모른다, 어디든지 / 가까운 지방으로 나는 가야 하는 것이다 / 이곳은 처음 지나는 벌판과 황혼, / 내 입 속에 악착같이 매달린 검은 잎이 나는 두렵다

기형도 시인 ‘입 속의 검은 잎’ 중에서

은 기형도 시인의 첫 시집이자 마지막 시집 ‘입 속의 검은 잎’. 만 스물아홉 생일을 앞두고 요절한 시인의 유고 시집은 해마다 새로 찍는 전설적 시집이 되었다. ‘입 속의 검은 잎’은 과연 무슨 의미일까. 이 의미를 되새김질하는 것 자체가 기형도 시인에게 동화되는 과정이다. 세상 부조리에 맞서 씩씩거리지도 대들지도 못하는 나. 무기력한 존재 상황이 가슴 먹먹하게 다가온다. 서서히 죽어가는 ‘입’이자 ‘잎’은 어디선가 서성이고 있는 우리들이면서 동시에 건너편을 가리키는 검은 상징이다.

# 어머니는 설렁탕에 소금을 너무 많이 풀어 짜서 그런다며 국물을 더 달라고 했습니다. 주인아저씨는 흔쾌히 국물을 더 갖다 주었습니다. 어머니는 주인아저씨가 안보고 있다 싶어지자 내 투가리에 국물을 부어 주셨습니다. (중략) 주인 아저씨는 우리 모자가 미안한 마음 안느끼게 조심, 다가와 성냥갑만한 깍두기 한 접시를 놓고 돌아서는 거였습니다. 일순, 나는 참고 있던 눈물을 찔끔 흘리고 말았습니다. 나는 얼른 이마에 흐른 땀을 훔쳐내려 눈물을 땀인 양 만들어놓고 나서, 아주 천천히 물수건으로 눈동자에서 난 땀을 씻어냈습니다. 그러면서 속으로 중얼거렸습니다 / 눈물은 왜 짠가

함민복 시인 ‘눈물은 왜 짠가’ 중에서

함민복 시인은 가난을 통탄하지 않는다. 자본주의의 날선 폭력성을 탓하지 않는다. 가난이 나에게 무슨 의미이며 가난과 뒤섞이며 살아가는 일상적 느낌이 무엇인지 담담하게 들려준다. 피부처럼 살가운 가난 속 어머니의 사랑이 가슴 절절하게 와 닿는 작품이 바로 ‘눈물은 왜 짠가’. 힘겨운 삶을 헤쳐 나갈 수 있는 ‘성장동력’은 바로 ‘가난 속 어머니의 힘’이 밑받침하기 때문에 가능했다. 여전히 가난한 21세기 일상 속 사람들은 함민복 시인의 짜디짠 눈물로 위로 받고 다시 살아갈 힘을 얻는다.