[김용길의 영화산책] ‘리빙:어떤 인생’…”남은 나날들 어떻게 정리할 것인가?”

□ 2차대전의 상흔이 지워져가고 있는 1952년 영국 런던시청. 공공정책사업과 30년차 말년 과장 윌리엄스. 일찌기 아내를 여의고 홀로 외아들을 키워 아들 내외와 셋이서 살고 있다. 상처의 슬픔 이후 가족 부양이 지상과제라 무미건조하게 살았다. 자기 보호와 자기 관리, 자기 유지적 일상으로 기계적 삶 그 자체였다.

□ 삶의 범위를 최대한 자제했다. 감정도 배제했다. 조직이 시키는 일을 수행하고, 질문에 답만 할 뿐이었다. 묻지 않는 삶이었다. 무단결근 지각 한 번 한 적 없다. 시계추처럼 살았고 또 그렇게 살아갈 후임을 그렇게 대했다. 후배 공무원들이 들어오고 나갔다. 그들에게 목석같은 조직 선임이었을 뿐.

□ 진단 차 검사받은 병원이 호출했다. 위암 말기. 6개월 시한선고를 받았다. 온통 삶이 흔들린다. 어찌할 바를 모르겠다. 1950년대의 위암은 외과적 수술 절개 처치를 기술적으로 감당 못할 시절.

□ 윌리엄스는 방황한다. 이 사람 저 사람 만나 토로도 해본다. 한정된 ‘남아 있는 나날’의 주어짐을 받아들이는 게 첫 시험이었다. 이내 받아들인다. 아들 내외에겐 말을 못한다. 구체적 시효로 다가온 내 죽음에 어떻게 대처할 것인가, 6개월이란 시간을 어떻게 경험할 것인가, 어떻게 꾸릴 것인가, 어떻게 만끽할 것인가, 어떻게 누릴 것인가.

□ 불가능하다. 영화는 그것을 보여준다. 우리 모두는 어렸든, 젊었든, 늙었든 삶의 낭비와 소모로부터 벗어날 수 없다.

□ 그러할 때 강제적 업무가, 그 일상적 생계 과업이 절제와 통제와 제한을 가한다. 일상 영위는 돈이 있어야 한다. 돈은 미움도 아니다. 부지런히 다가가야할 솔직한 생업이다.

□ 결국 윌리엄스는 깨닫는다. 관료주의와 나태와 책임회피로 점철된 조직생활. 권한을 방패로 업무만 빙빙 돌리는 늘공(만년공무원)의 패턴. 타인을 위한 삶이 없었다. 온통 자신만 챙긴 삶뿐이었다. 인간의 품격을 던져버린 생계형 시계추를 박차고 결단한다. 켜켜히 쌓인 본인의 책상 미결제 민원서류에서 최우선 현안 서류를 뽑아들고 돌연 현장으로 달려간다.

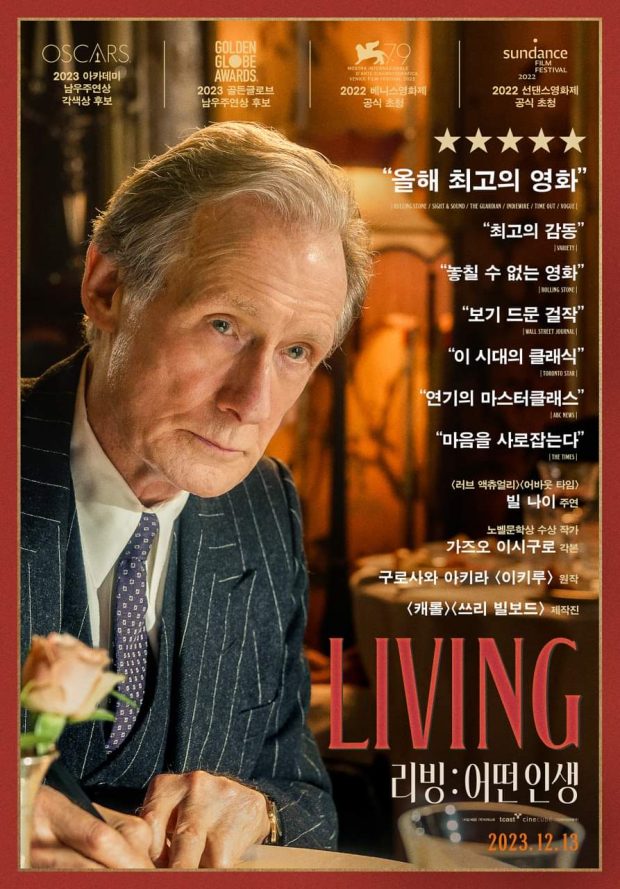

* 1952년 일본 영화 거장 구로사와 아키라 감독 <이키루(生きる)>를 리메이크했다. 1952년 도쿄 배경이 그대로 1952년 런던 배경으로 전환된다. 2차세계대전을 종결한 런던의 도심 일상 풍광을 철두철미하게 재현한다. 2017년 노벨문학상을 받은 일본계 영국 작가 가즈오 이시구로가 각색 총대를 멨다. 영국 원로 국민배우 빌 나이(74세)를 애초에 주인공으로 확정하고 스크립트를 출발했다.

□ 현재 한국의 50대 중후반에게 바치는 문학향기 가득한 스토리텔링이다. 저물어 가는 생애에서 삶의 의미는 저절로 오지 않았다. 오로지 찾아내는 이의 몫이었다.