[엄상익의 시선] ‘육법전서’ 아무리 뒤져도 안 나오는 단어 ‘사랑’

중랑천 변에 작고 허름한 집이었다. 낡은 방을 베니어로 벽을 막아 쪽방들로 만들고 방마다 노숙자들이 묵고 있었다. 범죄 전력이 있는 노숙자들이었다. 살인범이 주류를 이루고 폭력, 절도범들이 있었다. 매일 같이 싸움이 일어나고 칼부림이 나기도 했다. 그곳은 사회단체나 공공기관이 운영하는 곳이 아니었다.

우연히 그곳을 알고 쌀 두 가마 값을 가지고 가면서 인연을 맺게 됐었다. 그런 사람들 때문에 먹고사는 변호사의 보상심리라고 할까. 그곳에는 변호사인 내가 할 일거리가 넘쳤다. 돈이 아니고 일 자체로만 따진다면. 내가 아는 법원장에게 그곳을 방문해 달라고 권유한 적이 있다. 판사면 그렇게 해야 할 것 같았다. 그는 그렇게 하겠다고 했다.

17년 전 여름날 저녁 6시경 법원장과 나는 그 노숙자들이 사는 쪽방들의 간이식당에 있었다. 비닐과 각목 그리고 선라이트로 지붕을 만든 엉성한 시설이었다. 탁자 위에는 커다란 솥에 든 흰밥과 몇 가지 반찬이 놓여 있었다. 노숙자들이 들어와 밥을 먹기 시작했다.

그곳에서 일하는 전과자 출신이 이런 말을 했다. “저도 전과 5범인데 어려서부터 감옥에서 잡곡밥을 많이 먹었죠. 그래서 모두들 잡곡밥을 싫어해요. 여기서는 흰밥만 합니다. 하루에 쌀 한 가마니가 들어요.”

식사 시간이 끝나고 법원장과 나는 구석에서 설거지를 시작했다. 법원장이 퐁퐁을 묻혀 1차로 그릇을 씻어 나에게 넘기면서 말했다.

“내가 울산법원에 근무할 때 혼자 살았는데, 청소할 때 하고 빨래한 후가 기분이 제일 좋았어요.”

나는 그가 넘기는 그릇들을 받아 수돗물에 헹구고 빨간 플라스틱 통에 담고 있었다. 그곳에 묵는 50대 쯤의 여자가 우리를 보고 싱글벙글 웃으며 좋아하고 있다. 안면이 있었다.

“아줌마는 무슨 죄였더라?” 내가 물었다. 나는 그들을 대충 알고 있었다.

“존속 살해예요. 엄마를 죽였어요. 정신병으로 그랬어요.”

“약은 지금도 잘 드시고 있죠?”

“네 매달 병원에 가서 처방받아 먹고 있어요.”

그녀는 어떤 존재가 방에 들어오는 동물을 죽이라고 지시했다고 내게 말했었다. 말이 들어오는 걸 보고 칼로 찔렀는데 정신을 차리고 보니 엄마였다고 했다. 그런 사람들이 모여있는 곳이기도 했다.

설거지가 끝내고 법원장과 나는 남은 밥과 반찬을 먹었다. 그 시설을 후원하는 가구점 주인이 와서 함께 앉았다. 그 역시 특이한 사람이었다. 학력과 경력도 별로 없는 것 같았다. 평생 가구를 만들어 판매했다. 그렇게 번 돈을 그 시설에 대고 있었다. 하나님 이외에는 아무것도 모르는 사람 같았다.

그가 우리에게 이런 말을 했다. “교도소 수감자들의 간증 수기를 열심히 읽어요. 나도 그 환경이라면 그렇게 될 수밖에 없구나 하는 생각을 했어요. 비행 청소년이라고 해서 그 아이들을 뭐라고 하는데 사실은 가해자가 아니라 그 애들이 피해자죠.”

일리 있는 말이었다. 그는 법원장에게 하고 싶은 말이 있는 것 같았다.

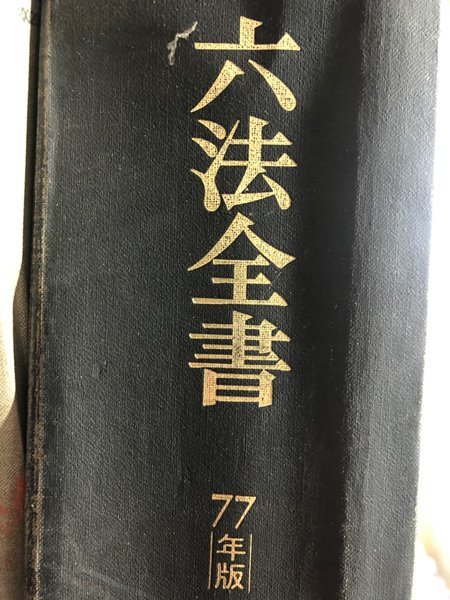

그가 말을 계속했다. “육법전서 안에는 세상을 규율하는 모든 말이 들어있는데 사랑이라는 말이 없어요. 정말 필요한 건 사랑인데 말이죠.”

나는 그 말을 들으면서 생각해 보았다. 그 두꺼운 법전 속에 사랑이라는 단어나 그 은유적 표현이라도 있었던가. 기억이 나지 않았다. 그곳에서 일하는 사람이 내게 하소연 한 적이 있다. 수만명에게 밥을 주고 잠을 재워줘도 고맙다는 말을 들어본 적이 거의 없다는 것이다. 감사를 모르는 그들을 왜 도와야 하는지 모르겠다고 했다.

그러면 나는 그들을 사랑해서 그곳에 간 것일까. 나의 행위는 뭐였지. 위선이었던가. 가구점 주인은 그럼에도 불구하고 그들에게 사랑을 베풀었다. 그게 뭘까? 그처럼 속에 예수가 들어 있지 않으면 도저히 그렇게 하지 못할 것 같았다.

가구점 주인은 이제 팔십대 노인이 되어 강이 내려다보이는 언덕 위의 집에서 늙은 아내와 둘이서 살고 있다. 그는 내게 율법의 완성이 사랑이라는 걸 알려준 형 같은 존재였다.