[이신석의 난행難行⑦] “내일 국경을 넘기 위해 강을 건넌다”

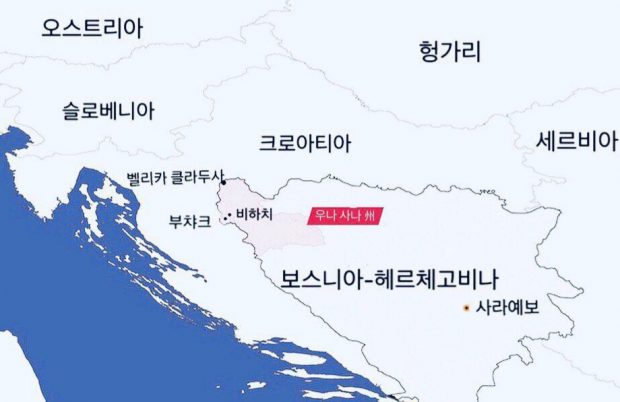

[아시아엔=이신석 <아시아엔> ‘분쟁지역’ 전문기자] 자신들의 그룹은 내일 국경을 넘기 위해 강을 건너니 이제 가서 준비를 해야한다며 자리에서 일어났다.

남아 있던 다른 청년이 내게 물었다.

-아까 보스니아 사라예보로 간다고 하던데 맞나?

“그렇다. 왜 그러는가?”

-나도 내일 밤에 보스니아 헤르체고비나로 넘어간다.

“거기 산골이고 추운데 왜 넘어가나?”

-여긴 평야고 강이 가로막혀 있어서 기회가 없다.

“보스니아에서 크로아티아로 넘어 가기도 매우 힘들 텐데?”

-잘 알고 있다. 크로아티아 경찰들은 악명 높고 난민들을 죽도록 곤봉으로 패기도 한다.

“그렇긴 하다. 그래도 그쪽 가는 길 무척 추울 텐데? 지난 주에 내가 아는 북아프리카 출신 친구들 몇명이 산에서 죽었다,”

-그것이 사실이냐? 언론에는 안 오는데.

“누가 우리를 언론에서 취급 하겠는가?”

그리고 내 연락처를 달라고 해서 가르쳐 주었다. 그 청년은 “보스니아로 넘어가면 돈이 없는데 도움이 필요하면 연락을 하면 안 되냐”고 했다. 보스니아 국경은 드리나강이 흐르는데 도대체 어떻게 넘어가느냐고 내가 묻자 “말해 줄 수 없다”는 답이 돌아왔다.

과연 그를 보스니아에서 다시 만날 수 있을지 알 수는 없었다.

이튿 날 아침 일어나자마자 그들이 궁금해졌다. 하늘에서는 계속 비가 내리고 있어 걱정이 더해졌다. 모래알을 씹듯 아침밥을 재빨리 넘기고 카페로 갔다.

종업원들은 나를 보더니 반겨줬다. 하지만 쿠르드 출신 주인은 계속 나를 무시하는 인상이었다. ‘포니 테일’ 머리를 한 종업원이 “서울에서 왔다며? 차이나인줄 알았어. 종업원들이 다 너를 좋아해”라며 친근감을 표했다.

그 종업원은 내게 레드스타냐 파르티잔이냐고 물었다. 그러면서 어디 쪽을 응원하느냐고 했다. 나는 파르티잔이라고 답했다. 그도 자신도 파르티잔이라고 했다.

세계에서 가장 극렬한 베오그라드의 두팀간의 축구 대결 일명 ‘eternal derby’를 얘기하고 있는데, 중년의 난민이 자기 옆에 와서 앉으라고 내게 권했다.

내가 “당신 닥터라며?” 하고 던졌다. 그는 망설이며 닥터는 아니며 그냥 학생들을 가르친다고 했다.

내가 “심장이 벌렁벌렁 거리고 한쪽 팔이 저려 이거 어떡해야 해?” 하고 눙치며 연신 물었다. “가족과 떨어져 난민으로 혼자 지내지?” “처와 자식들 있지?”···.

그는 “가족 생각과 매일 이 지긋지긋한 난민생활에 스트레스를 받고 있다”며 “과한 스트레스와 흡연, 그리고 되돌아가면 죽게 될 것 같은 현실 등 모두 스트레스 덩어리”라고 했다.

나는 그에게 “무조건 걸으라”며 “하루에 15km 이상 걸으라”고 했다. 그리고 걷는 동안은 담배를 절대 물지 말라고도 했다. 또 “여기 베오그라드는 언덕길이 많으니 하루에 몇번씩 올라다니면 팔 저린 거부터 금방 나아질 거”라고 했다.

이때 아부가 카페 안으로 들어섰다.

-아부 오늘 아침에 안 갔어?

“조금 있다가 출발할 거야.”

-날씨가 비 많이 오고 흐리니 움직이기 딱 좋네.

“응. 경계가 허술해지고 딱 오늘이지.”

-그거 비닐은 뭐야?

“가방 젖지 말라고.”

아부가 나에게 “열감지카메라 장비 피하는 법을 아느냐?”고 물었다. 나는 “모른다”고 했다. 내가 “진흙이라도 써야 하는 게 아닐까?” 하니 그는 “얼굴과 몸에 바르고”하고 씩 웃는다. 나는 떠나는 아부를 꼭 안아 주었다.

그런데 사라예보로 떠나기 전에 다시 카페에 들렀더니 아부가 또 다시 보였다. 보트가 준비되지 않아서 출발이 무산되었다 했다. 국경을 몰래 넘어가는 일이 어디 말처럼 쉽기만 하는 일이겠는가. 잘 계획해서 넘어가다 잡히고 또 넘어가다 잡히고···. 그래도 그들은 계속해서 갈 수 밖에 없는 것이다.