[이신석의 난행難行⑩] 그리스 ‘레스보스 난민촌’ 성범죄 위험에 ‘노출’

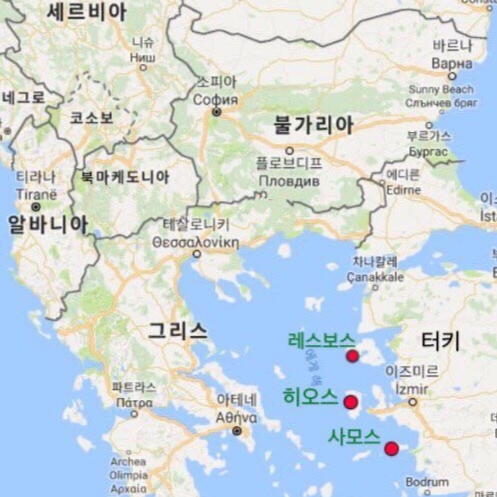

[아시아엔=이신석 <아시아엔> ‘분쟁지역’ 전문기자] 레스보스는 그리스 에게해에 있는 섬으로 그리스 본토보다는 터키에 더 가까이 위치해 있다. 터키에서 가깝다 보니 그리스나 유럽으로 가려는 난민들이 에게해 섬들에 밀려 든다.

전쟁과 차별 그리고 경제적 빈곤에서 벗어나기 위해 살던 터전을 떠났지만 결국 기약 없이 그리스 섬에 갇혀 지낼 수밖에 없는 처지가 된 것이다. 그리스 정부는 본토로 들어오는 난민의 유입을 막기 위해 섬에 난민캠프를 만들었으나 엄청난 숫자의 난민을 받아들이기에 역부족인 상황이다.

게다가 2019년 난민의 수가 급증하였다. 2016년 터키-EU 간 체결한 난민협약에도 불구하고 터키는 에게해를 건너는 난민을 모른 척 눈감아 주고 있기 때문이라고 한다.

레스보스섬의 주도인 미틸리니에서 10km 떨어진 모리아 캠프는 수용인원이 불과 2천명에 불과하다. 그러나 그곳에 10배에 이르는 2만여명의 난민이 거주하고 있다. 그렇다 보니 수용소와 주변 환경은 이루 말할 수 없이 열악하고 충격적이다.

필자는 하자라족 출신의 자이라는 남성와 친분을 맺고 그의 도움으로 경찰과 경비의 눈을 피해 정문이 아닌 옆문으로 난민수용소 안을 출입할 수 있었다.

원래 수용인원의 초과로 이미 기능을 상실하여 대부분의 난민들이 수용소 담벽 밖에 텐트를 치고 거주하고 있다. 전기와 수도는 수용소 안에만 제공될 뿐이어서 텐트는 간신히 비바람만 막아 주고 있어 사람들이 지낼 수 있는 장소로 보이지 않았다.

특히 어린 아이들과 함께 사는 가정이 많아 보였는데 아이들이 텐트생활을 견딜 수 있을까 우려가 가시지 않았다. 곳곳에 간이 화장실이 설치되어 있긴 했으나 난민 숫자에 비해 턱없이 부족하여 항상 긴 줄이 늘어서 있다.

여성들이 줄 서 있는 화장실에는 수도가 연결돼 있어 있어 간단히 몸을 씻을 수 있게 되어 있었다. 하지만 거주인구에 비하면 절대적으로 부족했다.

특히 밤에는 성폭행 위험이 있어 여성들이 화장실 사용을 제대로 못하고 있다. 말 그대로 기본적인 생활환경조차 갖춰지지 않은 것이다.

수돗가에서 빨래하는 여성들도 눈에 띄었다. 대부분 무슬림인 그들에게 카메라를 허락 없이 들이댔다간 낭패를 당할 수 있어 모른 척 지나쳤다.

수용소 안에서 그나마 사람들이 살고 있는 훈훈한 풍경은 빵 공장, 과일가게. 간이음식점, 그리고 잡화상이 곳곳에 있다는 점과 아이들이 뛰어 노는 모습이었다.

냄비에 비르야니를 만들어 파는 사람도 보였다. 커피와 차를 판매하는 곳도 있었는데 필요한 물건들은 유로화로 구입이 가능했다. 아이들은 어디서나 마찬가지지만 천사의 모습이다. 때론 남자 아이들 몇 명이 몸싸움을 벌이기도 했지만 언제 그랬냐는 듯 곧 잠잠해졌다.

아이들은 외부인인 필자를 보며 잘 웃기도 했다. 농담 삼아 코리아에 같이 가자고 했더니 부모한테 매달려 울음을 터뜨렸다. 부모와 떨어져서는 안 된다는 강한 본능이 지난 여정 동안 더 강해졌기 때문이란 생각이 들었다.

부르키나파소 출신의 한 남성은 “NOG 직원들이 우리들을 짐승이나 투명인간 취급을 한다”고 불만을 토로했다. 그는 “우리는 그리스 길거리의 개만도 못하다”고 말했는데, 실제로 필자가 미국에서 왔다는 NGO 청년에게 말을 걸어 보았더니 사람을 무시하는 태도와 말투가 여간 기분을 상하게 하는 게 아니었다.

필자의 생김새를 보고 아프가니스탄 하자라족 난민이라고 여기는 것 같았다. 젊은 여성 NGO도 자신들의 할 말만 전할 뿐 난민들 이야기는 들어주려고 하지 않았다. 독일어를 쓰며 수용소 설비 시설을 고치고 있던 사람들도 차가운 눈빛으로 자신들의 일에만 열중하고 있었다.

그러나 그것이 비단 NGO의 태도 문제로만 볼 것은 아니었다. 지원되는 물자와 인력은 부족하고 난민들은 계속 늘어나고 있으니 지치는 것은 난민들 뿐 아니라 NGO 직원과 봉사자들도 다 마찬가지일 것이다.