[윤재석의 시선] ‘잘 죽는 법’에 대하여

지난 10월 1일은 공군학사장교 제70기 임관 49주년 기념일이었다. 5개월간의 빡센 훈련을 마치고 3만 볼트에 빛나는 소위 계급장을 단 우리가 대전 교육사령부 문을 나서 4년간의 군복무를 시작한 게 내년으로 반세기를 맞는 것이다. 서울 대방동 공군호텔에서 우리가 혈기 방장했던 청년 장교 시절을 회상하며 노년의 열정을 불태우는 시간을 갖기 하루 전 문자가 하나 떴다. ‘○구대 ○○○, 본인 상’

자제가 보낸 것으로 보이는 문자의 주인공은 별일 없었으면 그날 자리를 함께 했어야 할 우리의 전우였다. 묘하게도 그 다음 주 군 동기 한 명이 또 이승을 하직했다. 얼마 전까지 우리에게 전달되던 부음은 주로 부모나 장인, 장모의 별세 소식이었다. 그러다 몇 해 전부터 이따금 ‘본인 상’이나 ‘배우자 상’이 뜨더니 요즘은 자주 이런 비보가 SNS를 통해 온다.

영화 <수상한 그녀>의 대사가 떠오른다. 박인환이 미국 커피를 하루라도 마시지 않으면 목구멍에 가시가 돋는다고 떠버리고 다니는 푼수 할망구의 안부를 묻는 나문희에게 “병원 중환자실에 입원해 있다”고 근황을 알리면서 “우리 나이쯤 되면 그런 건 다반사 아니냐!” 하는 대목이 와 닿는다. 하지만 난 의외로 담담하다. 왜? 나름 죽을 준비를 해 놨으니까.

레프 톨스토이의 명언이 떠오른다. “이 세상에 죽음만큼 확실한 것도 없다. 그럼에도 사람들은 겨우살이는 준비하면서 죽음은 준비하지 않는다.”

나는 지난 몇 년 죽음에 가까운 심각한 침잠에 빠졌었다. 출석하던 대형교회의 금전 비리 의혹에 얽힌 장로의 ‘고의적 자해’(서울대 의대 법의학과 유성호 교수가 만든 ‘자살’의 아주 완곡한 표현)를 언론에 공개하는 과정에서 교회로부터 소송 당해 3년 가까이 경찰서와 검찰청, 법원 등을 수시로 드나들어야 했다.

기자 현역 시절 업무로 기관을 출입할 때와 전혀 다른 입장에서 그곳들을 드나드는 것이 얼마나 고되고 참담한 일인가를 절감했다. 교회 쪽에서 항소까지 거는 오랜 공방 끝에 ‘실형 성 집행유예’로 판결이 나 감옥엔 가지 않았지만, 나와 집사람 모두 피폐한 채로 한동안을 허송해야 했다. 특히 집사람에게 미안했다.

그러다가 문득 죽음을 생각하게 됐다. 톨스토이의 경고처럼 우리 모두는 당연히 닥칠 죽음에 대해 너무 무관심하고 준비하지 않는다는 사실, 나도 그렇다는 사실, 그러니까 죽음을 준비해야겠다는 생각에 이르게 됐다.

먼저 자식들을 배려해서 생각한 게 사전연명치료의향 등록이었다. 이는 유사시 연명치료, 즉 환자의 생명을 인위적으로 연장하기 위해 시행되는 모든 의료적 조치를 거부하겠다는 의사를 공공기관에 등록하는 제도다. 알다시피 연명치료는 일반적으로 환자가 자발적 생명 유지가 어려운 상태에 있을 때 시행되며, 심폐소생술(CPR), 인공호흡기, 투석, 고농도의 약물 투여 등이 포함될 수 있다. 문제는 연명치료가 단순히 생명을 연장하는 것이지, 환자의 질병을 치료하거나 회복시키는 것이 아니라는 점이다. 자연히 보호자나 가족, 특히 자식들 부담이 클 수밖에 없다.

지난 7월 동해에 바람 쐬러 드라이브 가는 길에 집사람에게 넌지시 물었다. “우리가 바닷가 가서 회 먹고 돌아오다 교통사고로 식물인간이 될 수도 있지 않나! 그럴 때 어떻게 하는 게 옳을까?” 44년째 한 이불 덮고 사는 사이이니 척 하면 삼천리라 바로 답이 왔다.

“합시다!”

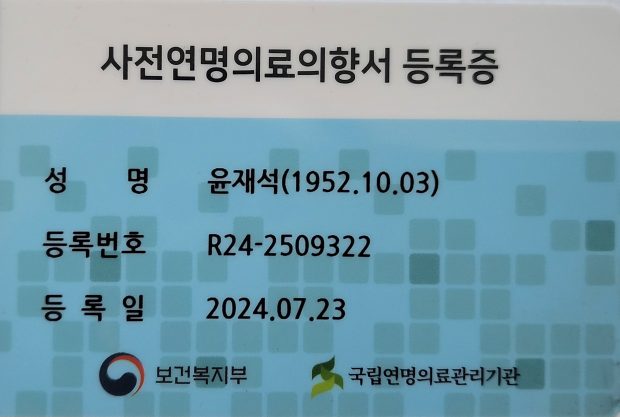

방법은 쉬웠다. 관련기관에 전화를 넣으니, 인근 주민센터에서 당해 기관 직원을 만나 간단한 서류 작성만 하면 된다는 답이 왔다. 이 업무는 보건복지부 산하 국립연명의료관리기관이라는 곳에서 관장하는데, 그곳 직원이 사전연명의료의향서 등록(연명치료 거부)을 원하는 이에게 서류를 작성토록 한 후, 며칠 내로 사전연명의료의향서 등록증을 우편 송달하는 것으로 종료된다.

이렇게 등록된 이는 식물인간 상태가 되었을 때, 자동으로 연명치료를 중단하고 영면에 들게 된다. 둘이서 서류에 서명했다. 며칠 뒤 우편으로 운전면허증을 닮은 등록증이 송달됐다.

더위가 한창이던 8월 중순, 한 단계 더 나가기로 했다. 사후 장기기증이었다. 문득 소싯적 섹시한 여자 유혹할 때 썼던 상투어가 생각났다. “죽으면 썩어 문드러질 몸뚱아리.” 피식 웃음이 나왔다.

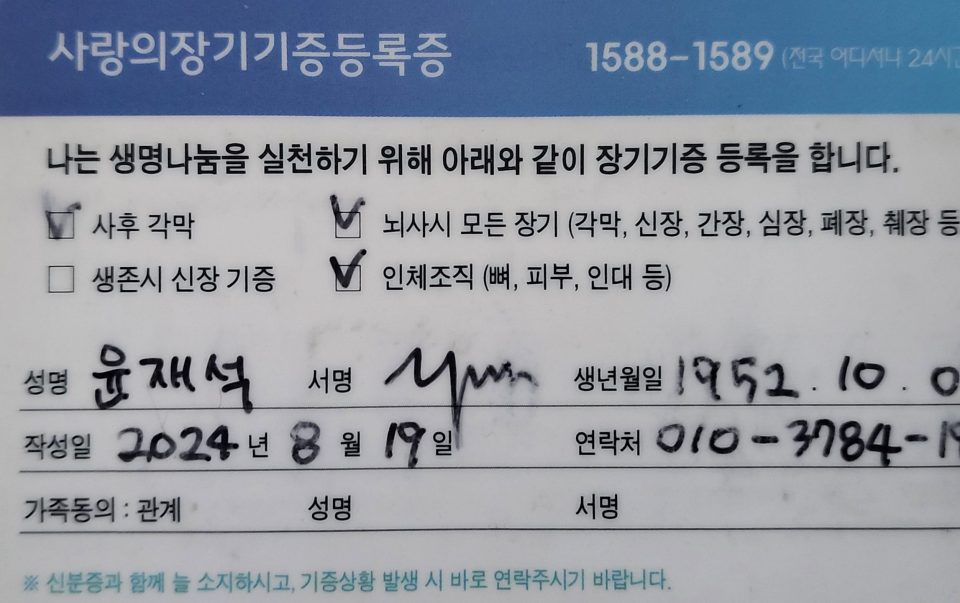

서울 서대문 충정로에 있는 ‘사랑의장기기증운동본부’를 찾았다. 이 역시 간단했다. 장기기증 서약서에 제시된 몇 가지 항목에 체크했다. “사후 각막, 뇌사 시 모든 장기(각막, 신장, 간장, 심장, 폐, 췌장 등), 인체조직(뼈, 피부, 인대 등)을 기증한다.” 생존 시 신장 한쪽 기증 의향을 묻는 직원에게 “그건 싫다”고 답했다.

즉석에서 ‘Save9’이라는 ‘사랑의장기기증등록증’이 발부됐다. 뒷면에 각종 장기 추출 목록이 체크돼 있었다. 주민등록증처럼 항시 지니고 다니란다. 지갑에 끼웠다. 유사 시 의료진이 이 증서를 보고 조치를 할 것이다.

옛 직장 근처라 예전 자주 찾았던 근처 국밥집에서 도가니탕 한 그릇으로 늦은 점심을 때웠다. 꿀맛이었다. 염천에 도가니탕, 땀은 비 오듯 쏟아졌지만 기분은 꽤나 상쾌했다. 얼마 후 대한민국에서 사후 장기 추출을 가장 완벽하게 처리하는 곳이 신촌 세브란스병원이라는 풍설을 들었다.