[엄상익 칼럼] 그 시절 베스트셀러 김동인의 ‘젊은 그들’

1930년대 전반 <동아일보>에 연재되는 글이 조선인들의 피를 들끓게 하고 있었다. 사람들의 영혼 안에서 잊혀져 가는 조선이 되살아나고 있었다. 이 세상에 왔다간 조선의 메시아 대원군이 사람들에게 준엄한 눈빛을 보내고 있었다. 그 대략의 내용은 이랬다.

“조선말 소수 선각자들의 자식들로 조직된 비밀단체가 있었다. 외부적으로는 합숙을 하는 사설교육기관으로 위장을 했다. 지도자와 조직원은 선생과 제자의 관계로 신분을 꾸몄다. 핵심조직원은 스무명 가량의 똑똑한 청년이었다. 조직의 안전을 위해 그들의 이름은 물론 개인적인 신상은 철저히 기밀에 부쳐졌다. 그들이 만들려는 것은 백성들에게 활기와 기쁨과 평화를 주는 ‘새로운 조선’이었다. 그들은 상징적인 지도자로 대원군을 추대했다. 가난한 삶을 살아본 대원군은 자신에게 철저한 인물이었다. 외세와 맞서는 강한 조선을 꿈꾸는 지도자였다. 대원군의 쇄국정책은 힘을 키울 동안 잠정적으로 문을 닫아 건 조치였다. 대원군은 대동강에서 들어오는 미국배를 불태워버리고 강화도에 온 불란서 함대를 퇴각시켰다. 비밀조직은 대원군의 배후에서 그림자가 되어 도왔다. 그 과정에서 엘리트 비밀조직인 그들이 깨달은 게 있었다. 조선의 군대는 무기와 전술이 모두 뒤떨어져 있었다. 군사력을 키워야 했다. 비밀조직에서 소수의 무관 출신들이 부산에서 배를 타고 중국을 거쳐 유럽으로 향했다. 앞선 군사기술을 배우기 위해서였다. 망해가는 조선을 살리기 위해 그들은 여러 공작 임무를 수행했다. 비밀조직원들은 은밀하게 부패한 관리, 백성의 원성을 살펴 대원군에게 보고했다. 그들은 권력가의 간담을 서늘하게 하는 테러도 실행했다. 그들은 불만을 가진 구식군대의 병사들 사이에 끼어들어 혁명을 도모했다. 비밀조직원들이 병사들의 선봉이 되어 나아갈 곳을 암시하고 습격할 곳을 알려주었다. 그게 임오군란이었다. 그들은 혁명을 성공시키고 대원군을 다시 지도자로 추대해 앉혔다. 그러나 이미 때가 너무 늦었다. 재정을 담당하는 나라의 창고는 텅 비어 있었다. 군인은 총을 멜 줄 몰랐다. 장교는 말을 탈 줄 몰랐다. 관리는 백성을 보호할 줄 몰랐다. 군대는 정식 훈련을 받지 못했다. 나라의 파산이었다. 일본의 세력이 쓰나미같이 밀려 들어왔다. 조선은 그 물결을 막을 수가 없었다. 나라를 다시 세우기에는 때가 너무 늦었다. 조선의 엘리트였던 비밀조직원들은 점령자인 일본의 노예로 살아가야 할 고통과 그 삶의 무의미를 생각했다. 그들은 은밀한 곳에서 집단으로 조용히 목숨을 끊는다. 마지막에 손을 잡고 죽음으로 향하는 미남인 조직원과 여성 조직원인 인화의 서로 깊숙이 얽혀드는 애절한 눈빛이 잃어버린 나라에 대한 슬픔을 암시하고 있었다. 조선을 마지막까지 지키려 했던 엘리트 청년들은 그렇게 종적이 없이 안개같이 사라져 버리고 말았다.”

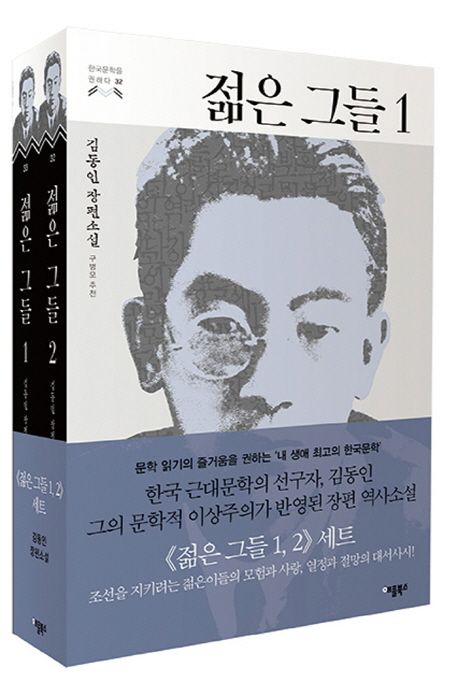

일제시대인 1930년대 <동아일보>에 300회에 걸쳐 연재된 ‘젊은 그들’이라는 김동인이 쓴 소설의 압축된 줄거리다. 그는 조선의 정체성을 되살리기 위해 애를 쓰고 있었다. 그 무렵 소설가 김동인의 좁은 방 안에는 역사책들이 가득 쌓여 있었다. 그는 <삼국사기>와 <삼국유사>를 하도 많이 읽어 도가 통해 있었다. 그는 일본인으로 동화되어 가는 사람들의 잠자는 영혼을 깨우기 위해 애쓰고 있었다.

그는 임진왜란 때 왜군의 적장을 안고 강물에 빠져죽은 논개의 영혼을 1930년대 경성의 기생으로 환생시켰다.

되살아난 논개가 1932년 경성의 타락한 조선인들을 보고 절규하며 비판하게 하는 구조였다. 그는 문학상의 암시를 활용해서 민족사상을 고취하고 있었다. 김동인은 펜을 든 시대의 예언자였다. 그의 글을 읽은 사람들의 기억 속에서 잃어버린 나라가 되살아나고 있었다. 조선총독부 검열관이 모든 글을 꼼꼼히 보던 시대였다.

나는 한편으로는 의문도 일었다. 민족주의 소설이 일본의 철저한 제국주의 통치 아래서 <동아일보>에 한글로 300회나 연재될 수 있었을까. 민족이란 어떤 개념일까. 민족과 나라는 어떤 관계를 맺고 있는 것일까. 민족주의는 독립된 나라의 필요조건이었을까. 일본공산당과 사상을 같이 하는 조선공산당에게 조선인 사업가와 민족 기업은 어떤 존재였을까.