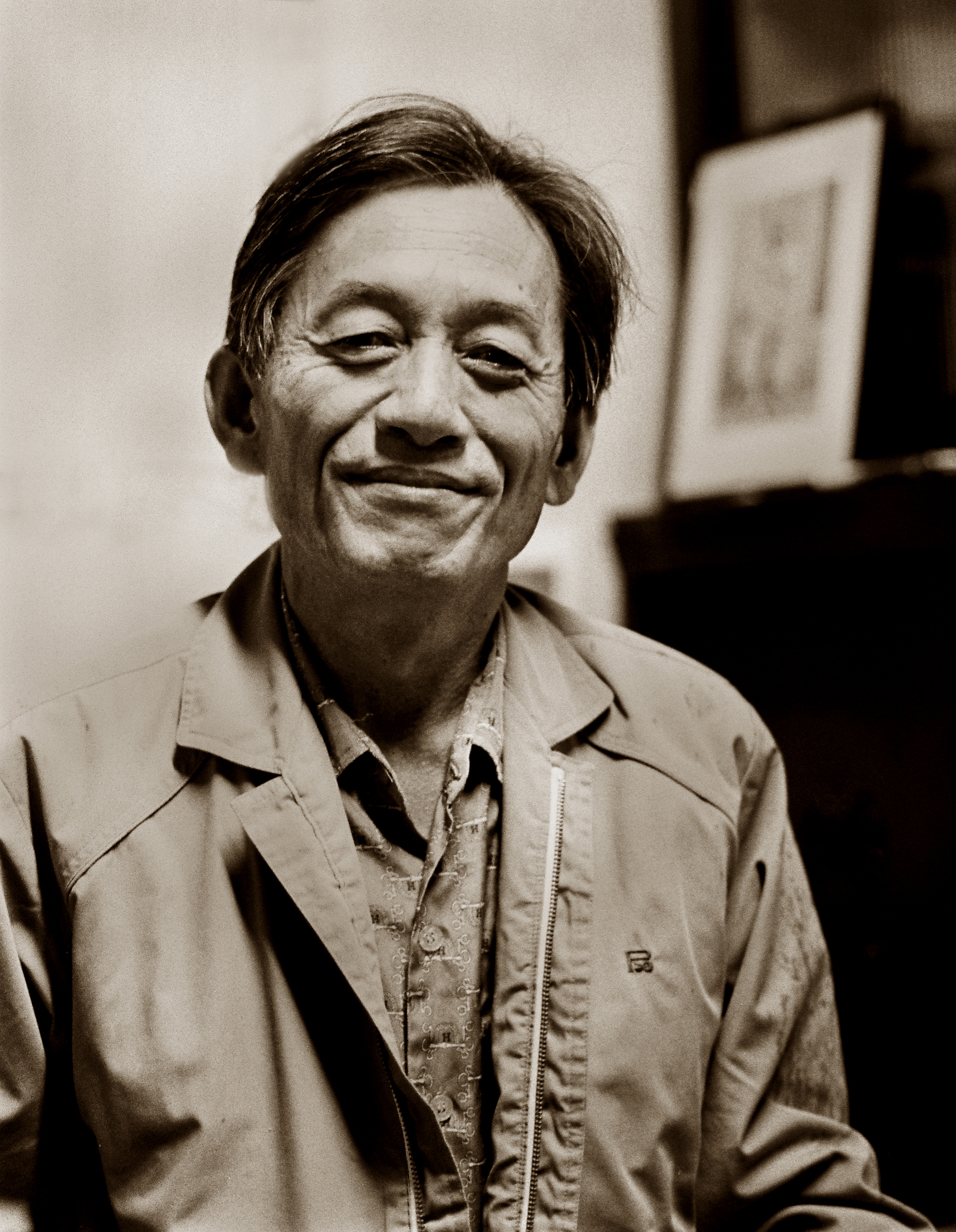

무위당 장일순 선생 30주기에…”낮추고 아래로 기어라”

오늘은 이번 생에서 나의 스승이라고 고백했던 분인 무위당 조한알 장일순(張壹淳)선생께서 유명을 달리하신 지 30주년 되는 날이다. 생전에 모셨던 기간보다 두 배나 되는 세월이 그렇게 흘렸다. 내가 스승을 ‘무위당(无爲堂)’이란 호에 ‘조한알’을 덧붙여 쓰는 까닭은 당신의 마지막까지 주로 쓰신 호가 ‘조한알(一粟子)’였기 때문이고, 여기에도 중요한 메시지가 담겨있다고 믿기 때문이다.

이제 내 나이도 어느새 스승께서 돌아가실 때의 연세보다 십년 정도나 더 오래 살고 있다. 그럼에도 여전히 길을 잃고 있는 심정이라 스승께 이런 하소연 편지글을 쓰며 답답함을 달래면서 스스로를 돌아본다. 아침에는 산비들기 울음소리가 더 구슬프게 들린다.

무위당 조한알 선생님께…선생님 30주기에.

저세상에는 세월의 흐름도 없겠지만 몸을 가지고 사는 이 세상에서는 세월의 흐름이 쏜살처럼 빠르게 흘러 어느덧 선생님이 저희 곁을 떠나신 지 30주년이 되었습니다. 그 기간, 그 세월 동안 저도 어느새 팔순이 머지않은 백발노인이 되어가고 있습니다.

생전에 선생님께서 해월선사의 향아설위(向我設位)를 통해 일러주신 것처럼 선생님은 저세상에서도, 그리고 지금 여기 선생님을 기리며 따르는 저희 가슴과 마음속에도 언제나 함께 계심을 생각합니다.

선생님께서 저희 곁을 떠나셨던 그 날 저녁, 봉산동 빈소에서 텅 비어 먹먹했던 가슴으로 쳐다본 저의 젖은 눈길 속에 강렬하게 비쳤던 것은 불빛에 짙게 반짝이는 푸른 잎새였습니다. 푸르게 빛나는 그 오월의 잎새는 생명력이 넘쳐 흘렸습니다. 믿고 따르던 이가 떠난 그 텅빈 슬픔의 자리에도 생생하게 빛나는 생명이 또한 함께했습니다. 그리고 그 푸른 잎새가 저에게 이 또한 선생님의 다른 모습이라는 것을, 그렇게 선생님은 다른 모습으로도 저희와 함께 계신다는 것을 일깨워 주신다는 것을 느꼈습니다. 그래서 선생님께 쓴 저의 조사(弔辭)가 “선생님은 가시고 나뭇잎은 푸르다”였습니다.

그러나 이제 선생님이 육신의 몸을 벗고 떠나셨던 30년의 세월이 흐른 지금 그 오월의 푸르게 빛났던 잎새들은 생기를 잃고 시들어가고 있습니다. 지금의 오월은 생기로 빛나던 그때의 오월이 아니기 때문입니다. 생전에 선생님께서 그토록 우려하시던 생명의 위기, 문명의 위기 상황이 이제는 전 지구적인 재앙으로 일상화되고 있기 때문입니다. 지구온난화로 인한 기후 문제는 이제 위기라는 말 대신에 기후비상사태란 말로 대체되었고 일각에선 가속되는 온난화를 멈출 수 있는 티핑포인트를 이미 넘어섰다는 경고와 탄식마저 제기되고 있습니다.

저 89년, 한살림선언을 통해 ‘죽임의 문명을 넘어 생명 문명으로’의 전환을 촉구하셨던 문명전환운동, 생명운동은 이제 문명전환을 위한 정치, 생명정치와 기후정치의 실현을 절박하게 요구하고 있습니다. 지구온난화와 더불어 지구촌 전역까지 확산된 코로나 펜데믹이라는 미증유의 재난을 통해 지속적인 생존을 위해선 더 이상 인간들만이 아니라 지구생태계의 동료 생명체들과 함께 사는 삶으로 서둘러 돌아가지 않으면 안 된다는 것을, 우리의 정체성이 이제는 지구생태계, 그 생명계의 구성원이라는 자각에 바탕한 새로운 문명으로 전환해야 한다는 것을 뼈저리게 체험했기 때문입니다.

그런데도 정작 세계를 지배하는 세력과 이에 추종하는 다수는 여전히 죽임의 문명에 안주하며 파국의 질주를 멈추지 않고 있습니다. 세계는 전쟁과 파괴의 길로 치닫고, 나라는 적대적 진영의 논리로 나누어져 부끄러움마저 잃어버린 파렴치범들만 날뛰고 있습니다. 참으로 절로 나오는 한숨과 탄식을 어찌할 수가 없습니다.

기후재앙과 함께 대역병의 창궐과 대기아와 대멸종이 함께 밀려오고 있는 이 절박한 상황에서 이제는 지난 한살림선언을 넘어선 새로운 선언과 실천 지침이 절실하게 요청되고 있습니다. 그러나 지금 누가 있어 이 일을 이끌어갈 수 있을 것인지, 생각할수록 답답함과 무력감만 더해갑니다. 그럼에도 남은 하나의 희망과 바람은 생명의 힘이라 믿습니다. 살아있는 것들의, 살고자 하는 그 힘입니다. 사람만이 아니라 지구의 전 생명계가 갖는 그 생명력입니다.

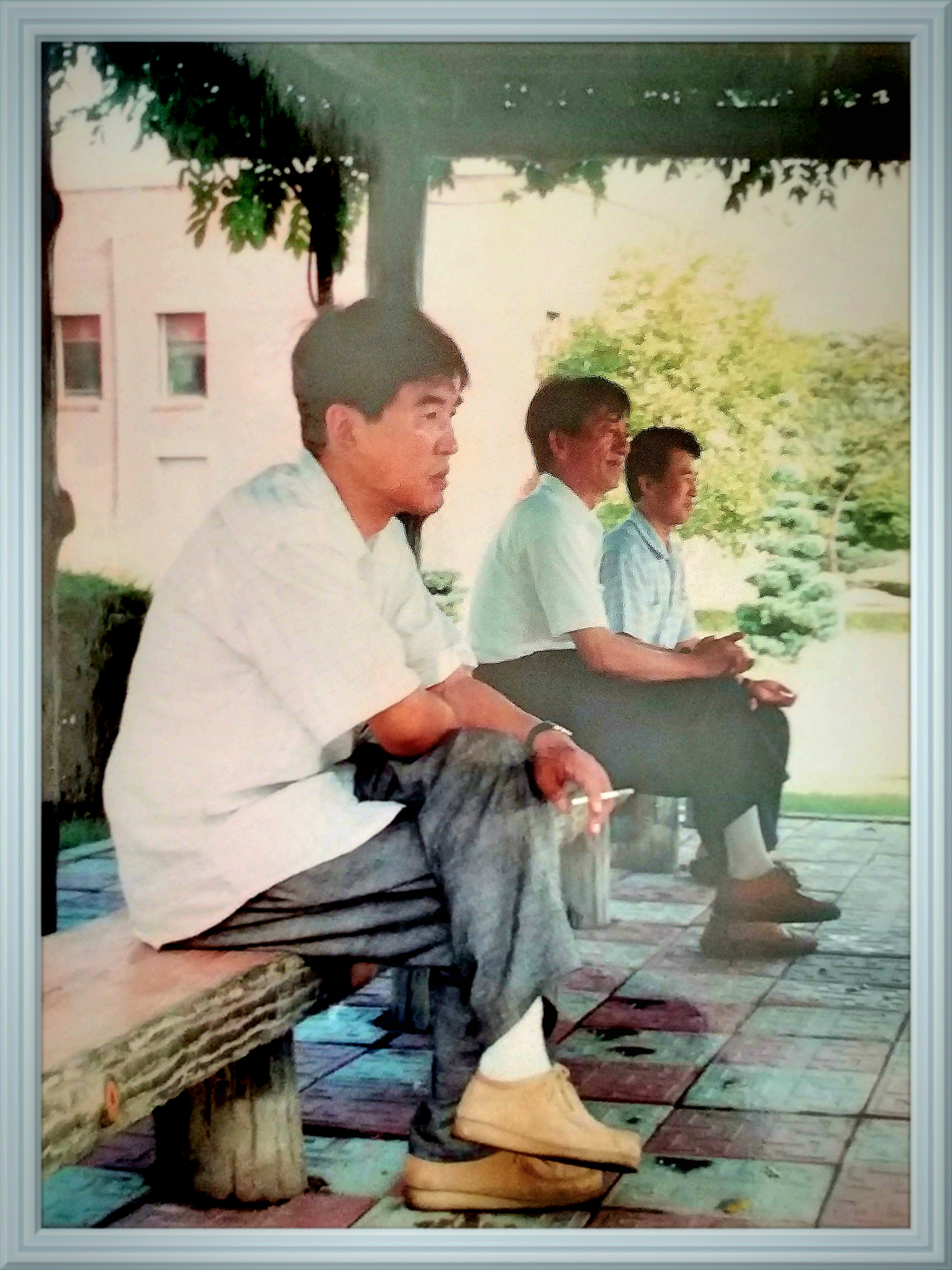

선생님이 떠나신지 지난 30년 동안 생전에 선생님을 모시고 함께했던 많은 이들이 세상을 떠났습니다. 선생님을 먼저 보내시고 홀로 봉산동을 지키시던 사모님께서도 떠나신 뒤에 선생님을 뒤이어 저희를 이끌어주시던 김영주 원장님도, 한살림을 이끄시던 인농 형님도, 생명사상을 꽃 피우려고 애쓰시던 노겸 형님도, 그리고 선생님 곁에 계셨던 여러 선배님도 대부분 떠나시고 이제 남은 이들도 머지않아 그 뒤를 따를 것입니다.

몸을 가지고 왔으니 때 되면 그 몸을 놓고 갈 수밖에 없음이 자연의 이치요, 섭리임을 새삼 절감합니다만 헤어짐의 아픔은 어찌할 수가 없습니다. 선생님과 사모님마저 떠나신 뒤에 봉산동이, 아니 원주가 텅 비워졌고 갈수록 낯설어져 갑니다.

선생님, 이번 생에서 선생님을 나의 스승이라고 고백할 수 있어 고맙고 행복했습니다. 생전에 제대로 스승에 대한 예의와 보필을 하지도 못했지만 제 마음 깊은 곳에서는 언제나 선생님은 저의 스승으로 자리하고 계셨습니다. 그러면서 때때로 느끼는 부끄러움 또한 컸음을 고백합니다.

스승의 은혜에 보답하고, 스승을 기쁘게 하는 길은 스승의 가르침에 부끄럽지 않게 사는 것이고 스승의 가르침을 자기 삶으로 세상에 드러내는 일이라 했는데, 말로는 스승을 내세우면서도 어느 것 하나도 제대로 따르지 못하고 있음을 알기 때문입니다.

선생님께서 생전에 저에게 주셨던 일깨움을 다시 생각합니다. ‘대인여류(大人如流)’, 선생님께서 저에게 처음으로 써 주신 글귀, 제게 주신 첫 화두였습니다. 이 말씀을 받고도 한동안 제가 그 의미를 제대로 알아듣지 못함을 보시고는 다시 써서 주신 것이 ‘자연무사(自然無私) 대인무사(大人無私)’라는 글이었습니다. 그렇게 필요에 따라 적절하게 말씀과 써주시는 글귀로 저를 일깨우시고 바른길로 이끌어주셨습니다.

최근에는 새삼스럽게 다가온 문장이 ‘도불속지부지 차시이변비중(道不屬知不知 此是離邊非中)’이라는 글이었습니다. 선생님께서 주신 이 글귀를 안방에 40여 년 넘게 걸어 두고도 아직도 그 뜻을 헤아리며 제대로 살지를 못하고 있음을 돌아보고 있습니다.

‘무엇을 이루려고 하지 말라. 이루려고 하면 헛되느니.’ ‘낮추고 아래로 기어라.’

이른바 사회운동을 한답시고 나대는 저희에게 당부하신 이 말씀들도 지금 다시 새롭게 듣습니다. 선생님의 말씀처럼 사람이 애써 억지로 이룰 수 있는 것이 본래 없는 것임을 이제야 깨닫고 있습니다. 있다면 그 모든 것이 사람과 천지가 함께 이룬 것이고 이 또한 언젠가는 사라지는 것임을 봅니다.

‘개문류하(開門流下)’라고 당부하셨지요. 아래로 흐르는 것이 단지 낮추고 기어라는 의미만이 아님을 뒤늦게 깨닫습니다. 흐르기 위해선 먼저 자신을 열고 비워야 한다는 것을 소홀히 했다는 것을, 개문(開門)이 곧 시천(侍天)이라는 것이 이제야 가슴에 와닿습니다.

선생님, 관옥 사형은 선생님과 꿈속에서 자주 만나 즐겁게 이야기도 나누신다는데 저의 꿈에선 어쩌다 한번 슬쩍 스쳐 지나시기만 하십니다. 아마도 제가 생전에서처럼 지금도 말씀을 제대로 알아듣지 못하는 것 같아서 그렇게 하시는 것이라 싶기도 합니다. 그러나 어찌하겠습니까.

선생님, 오늘 선생님 떠나신 지 30주년의 기일에 이런저런 푸념만 늘어놓았습니다. 나이 탓인지 갈수록 봉산동 선생님의 그 누옥이 그립고 선생님의 말씀과 미소가 갈수록 더욱 그리워집니다.

그러나 이제는 생전의 선생님 당부처럼 선생님의 이름으로는 더 이상 행사 같은 것을 하지 않았으면 합니다. 묘소에서 함께 모여 기리는 행사도 이제는 그만두었으면 좋겠습니다. 대신에 선생님의 말씀과 당부를 새롭게 다시 새기며 그렇게 사는 것에 더 마음을 모으겠습니다.

이번 생에서 저희의 스승으로 오셨다가 그렇게 떠나신 선생님. 무위당 조한알 우리 선생님 고맙습니다. 선생님께 큰절 올립니다. 저세상에서, 그리고 우리 가슴 속에서 늘 평안하시기를 마음 모읍니다.

2024년 5월 22일, 선생님 30주기에 여류 삼가 모심.