[추모] 신경림 시인 “‘가난하다고 해서 사랑을 모르겠는가”

내가 선생의 시에서 주목한 것은 농민들의 애환, 자본주의 사회에서 나라 안의 식민지인 농촌과 그 식민지 백성인 농민들의 고통과 절망 속에서도 꺼지지 않는 불꽃처럼 타오르는 그 신명, 절망과 한을 신명으로 되살려내는 힘이었다.

그 점에서 내가 농민운동을 통해 추구하던 바와 일치했다. 우리가 농민운동의 주요과제를 경제적 협동과제와 문화적 공동체 과제의 두 축으로 전개한 것도 이 때문이었다. 농민문화란 곧 농민의 혼과 같은 의미인 까닭이었다. 이런 점에도 우리는 시인 신경림 선생의 신세를 진 것이라도 할 수 있다.

내가 선생을 직접 뵈었던 것은 그 후로 한참 지난 다음이었는데, 2000년 초의 생명평화결사 때, 도법스님이 단장이 되어 진행된 생명평화결사 탁발순례 때였다. 충주를 순례할 때 선생과 자리를 같이하게 되었는데, 자그마한 체구에 온화한 모습이 참 친근하게 다가왔다. 곱상하신 저런 모습 속에 어떻게 그런 뜨겁고 아픈 노래들이 솟구쳐나올 수 있을까 싶기도 했다.

그 뒤로 선생과의 인연은 다른 형태로 이어지게 되었는데, 내가 서울에 올라갈 때면 한번씩 들르곤 하던 민예총(한국민족예술인총연합) 사무실에서 몇 번 선생을 뵙고 인사드렸다. 당시 민예총의 실무를 총괄하던 김용태 선배가 1987년 민주쟁취국민운동본부에서 나와 함께 일(선배가 홍보국장을, 내가 조직국장을 맡아 한 시기를 함께 보냈다)했던 사이였고, 또 그곳에서 일하는 이들 가운데 민민운동 현장에서도 함께했던 벗들이 여럿 있었기 때문에 한 번씩 들르게 된 것이었다.

“그의 시는 숲처럼 넉넉하다. 흙처럼 따뜻하고 샘물처럼 맑고 깨끗하다. 들꽃처럼 아름답고 들짐승처럼 싱싱하다. 사람을 사랑하는 마음, 자연을 사랑하는 마음, 사람과 자연과 더불어 사는 모든 사물을 사랑하는 마음. 이것이 곳곳에서 별처럼 빛나면서 그의 시로 하여금 또 하나의 숲, 또 하나의 흙이 되게 하고 있다.”_시인 신경림

내겐 과분한 추천의 말씀이었다. 사실 그렇게 깊은 만남도 아님에도 이런 과분한 말씀을 주신 것은 아마도 내가 농민운동을 해왔다는 것에 대한 격려의 의미라 싶다. 이런 선생의 과분한 말씀을 받고도 제대로 감사를 전하지도 못했다.

추천의 말씀에 부끄럽지 않는 글쓰기를 다시 생각한다.

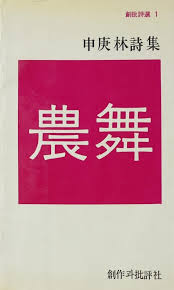

선생을 보낸 뒤에 오랫만에 다시 시, ‘농무’를 찾아 함께 나눈다. 선생의 시 ‘가난한 사랑노래’도 젊은 시절처럼 여전히 늙은이의 심금을 울린다.

‘가난하다고 해서 사랑을 모르겠는가.’

신경림 선생님. 저 세상에는 아픔을 노래하지 않아도 길이 평안하소서.

농무(農舞)

‘징이 울린다 막이 내렸다/ 오동나무에 전등이 매어달린 가설 무대/ 구경꾼이 돌아가고 난 텅 빈 운동장/ 우리는 분이 얼룩진 얼굴로/ 학교 앞 소줏집에 몰려 술을 마신다/ 답답하고 고달프게 사는 것이 원통하다/ 꽹과리를 앞장세워 장거리로 나서면/ 따라붙어 악을 쓰는 쪼무래기들뿐/ 처녀애들은 기름집 담벼락에 붙어 서서/ 철없이 킬킬대는구나/ 보름달은 밝아 어떤 녀석은/ 꺽정이처럼 울부짖고 또 어떤 녀석은/ 서림이처럼 해해대지만 이까짓/ 산구석에 처박혀 발버둥친들 무엇하랴/ 비료값도 안 나오는 농사 따위야/ 아예 여편네에게나 맡겨 두고/ 쇠전을 거쳐 도수장 앞에 와 돌 때/ 우리는 점점 신명이 난다/ 한 다리를 들고 날라리를 불거나/ 고갯질을 하고 어깨를 흔들거나'(‘농무’ 전문)