[여류와 가볼만한 곳] 통영 해저터널과 착량묘에서 이순신 숨결을

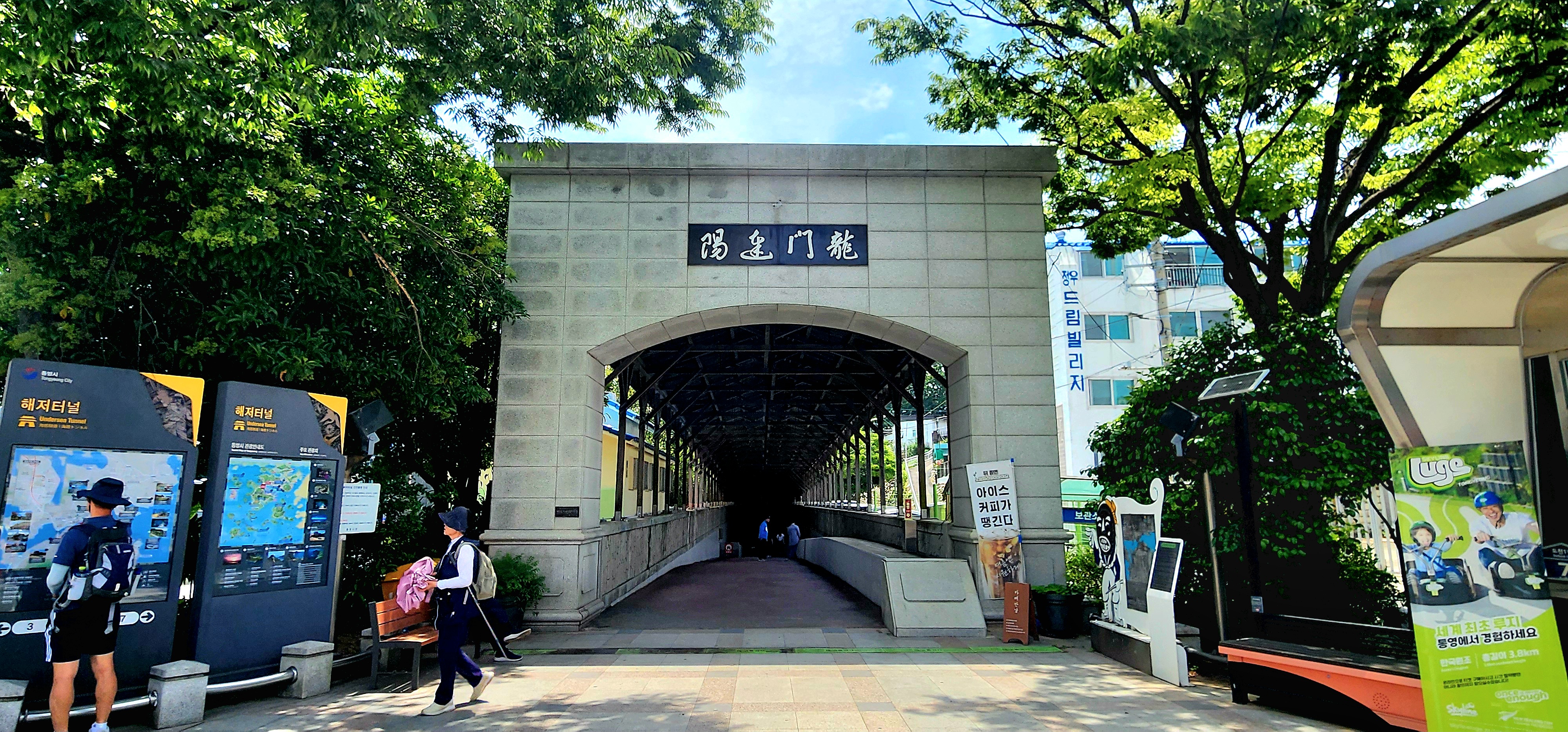

며칠 전에 통영에 들러 임처사님 내외분과 점심을 함께 했는데 마침 근처에 해저터널이 있어 오랫만 그 터널을 걸었다. 터널이 밝고 깨끗해졌다. 옛 기억 속의 그 터널이 아니었다.

나는 유년시절의 한때를 통영에서 보냈다. 한국전쟁이 막 끝났을 때 쯤에 부친이 고향을 떠나 가까운 통영으로 옮겨가셨기 때문이다. 아마도 고향에서는 별다른 희망이 없어 일거리를 찾아가셨으리라 싶다. 내 나이 네댓살 무렵일 텐데, 이사에 대한 기억은 없다. 거기서 아홉살이 될 때까지 지냈으니 내 유년의 대부분을 지냈다고 할 수 있다.

당시 통영사람들은 통영만과 미륵도를 잇는 이 해저터널을 판데굴이라고 불렀다. 바다 밑을 파서 만들었다고 그리 불렀던 모양이다. 마침 어머니가 일하러 다니는 통조림 공장이 그 근처라 몇차례 그곳을 가보았던 같다. 이 해저터널은 일제시대에 만든 동양 최초의 해저터널이라고 하는데, 모두 사람의 인력, 대부분 조선 사람들의 손과 땀과 한으로 만들어졌다.

새로운 다리가 생기기 전에는 사람도, 차도 모두 천정에서 바닷물이 뚝뚝 떨어지는 습하고 어두침침하던 그 판데굴을 이용했다.

수십 년만에 지금은 관광명소가 된 그 터널을 걸으며 아득한 옛 생각을 떠올린다. 어느새 70여 년의 세월이 흘렸다. 배 고팠고 힘든 시절이었지만 그리운 이들을, 지금은 이미 만날 길이 없어진 내 희미한 기억 속 사람들을.

내가 내 유년시절을 통영에서 보냈다고 종종 말하는 까닭은 그 바다 물빛과 갯내음, 그리고 억세고도 다감했던, 통영을 언제나 ‘토영’이라고 발음하던 그 사람들에 대한 그리움 때문이라 싶다.

착량묘(鑿梁廟)는 충무공 이순신장군을 기리는 사당인데, 판데굴 그 해저터널 입구의 오른쪽으로, 미륵도를 바라보는 해안의 언덕에 자리하고 있다. 판데굴에 온 김에 착량묘도 함께 들렸다. 이곳도 오랫만에 들린다.

통영에는 충무공 이순신 장군을 모시는 대표적인 사당으로 충렬사와 착량묘가 있는데, 이 가운데 충렬사는 선조로부터 사액(賜額)을 받은 사당이고, 착량묘는 이 지방 사람들이 자발적으로 세운 사당이다.

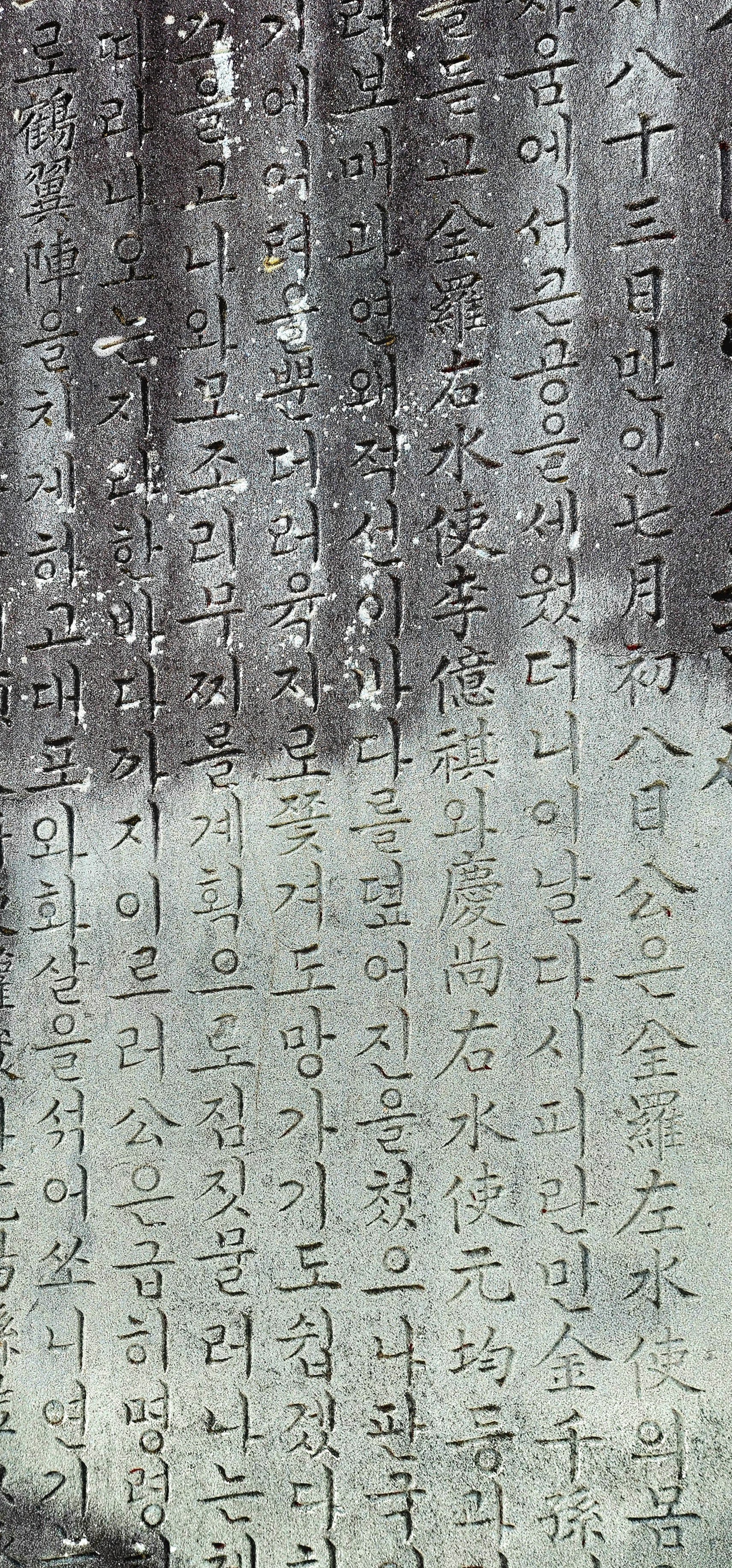

노량해전에서 장군이 돌아가시자 애통해 하던 이 지방 사람들이 장군의 충절과 위업을 기리기 위해 당시 왜군이 쫓겨 달아났던 해안의 언덕 위에 초가로 사당을 짓고 모셔온 곳으로, 충무공을 기리는 전국의 여러 사당 가운데 최초로 세워진 사당이다.

이 착량묘는 국가나 문중이 아닌 이 지방 사람들이 스스로 공의 충절을 기리기 위해 최초로 세운 사당이라는 점에서 그 의미가 더욱 각별하다고 할 수 있다. 그러나 지금 이 사당은 통영을 찾는 사람들도 대부분 알지 못하거나 그냥 지나치는 곳이 되었다.

백의종군을 나선 아들을 만나려고 어머니가 배를 타고 오시다가 돌아가시자 가슴을 치고 발을 구르며, ‘세상에 어찌 나 같은 사람이 있으랴(天地安如吾之事乎)? 속히 죽느니만 못하다(不如 早死也).’라는 난중일기의 통곡이 가슴을 저미게 한다.

일기에는 공(公)의 이런 탄식은 여러 번 나온다. 왜적의 침입으로 사랑하는 막내 아들의 부음을 들었을 때, 먼저 유명을 달리한 형님들을 생각했을 때, 피눈물을 쏟는 심정을 여과없이 드러내고 있다.

마지막 해전이었던 노량에서 공이 돌아가신 것은 어쩌면 스스로 선택한 죽음이었을지도 모른다 싶다. 만약 공이 노량해전에서 살아왔더라도 의심 많고 무능한 왕과 정쟁만 일삼던 정상배들의 시기 질투와 중상 모략으로인한 그 숱한 고초와 갖은 모멸을 어찌 견뎌낼 수 있었을까.

예나 지금이나 정치하는 자들이 나라를 망치는 것은 다를 바가 없음을 생각하니 절로 나오는 한숨을 어찌할 수가 없다.

오가는 사람이 드문 사당의 영정 앞에서 새삼 충무공의 존재와 위업을 생각하며 옷깃을 여미며 합장한다.

공이 계셨기에 이 나라가 있었고

지금 여기에 우리가 또한 있다.

(若無忠武公 是無國家)