‘사행풍우'(士行風雨)···타는 목마름으로 1987년 12월이나, 오늘이나

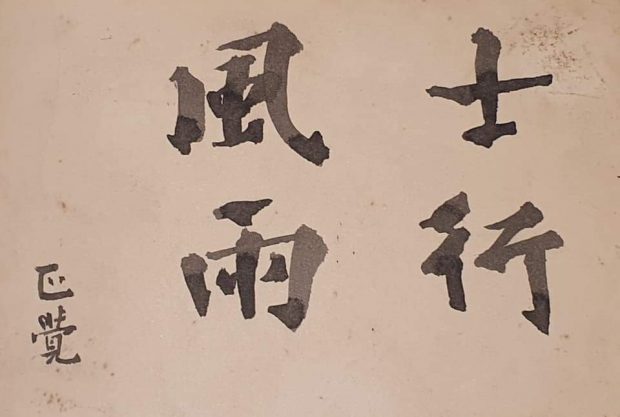

참으로 귀한 편지와 글씨 하나를 찾았다. 우리 시대의 소설가 김성동(金聖東, 1947~ )이 울분에 차서 거리를 쏘다니다 돌아와 분연히 편지를 쓰고 또 먹을 갈아서 떨리는 손으로 쓴 ‘사행풍우(士行風雨)’ 이 네 글자를 나에게 보내온 것이다.

<백석시전집>이 출간된 바로 그해 말이다. 나는 벗의 글씨를 서가의 받침대에 올려두고 틈날 때마다 그 앞에 서서 진정한 선비, 지식인의 삶을 어찌 살아야 하는지 혼자 곰곰히 음미하고 반추했던 것이다. 아마 이 제목으로 시도 한편 썼던 것으로 짐작되는데 찾을 길 없다.

난세(亂世)란 것은 수십년 전이나 지금이나 전혀 달라진 꼴이 보이질 않는데 이 혼탁 세상에서 벗이 써보낸 ‘사행풍우’ 글귀의 참뜻을 곱씹어 음미해보는 것이다.

모름지기 이 시대의 지식인은 자기 앞에 다가오는 비바람과 눈보라를 결코 회피하지 않고 무릅쓰며 돌파해가는 삶을 살아야 할 터인데 이젠 몸이 늙고 마음마저 물러졌으니 한숨과 탄식만 스며나올 뿐이다.

인출(寅出) 仁兄

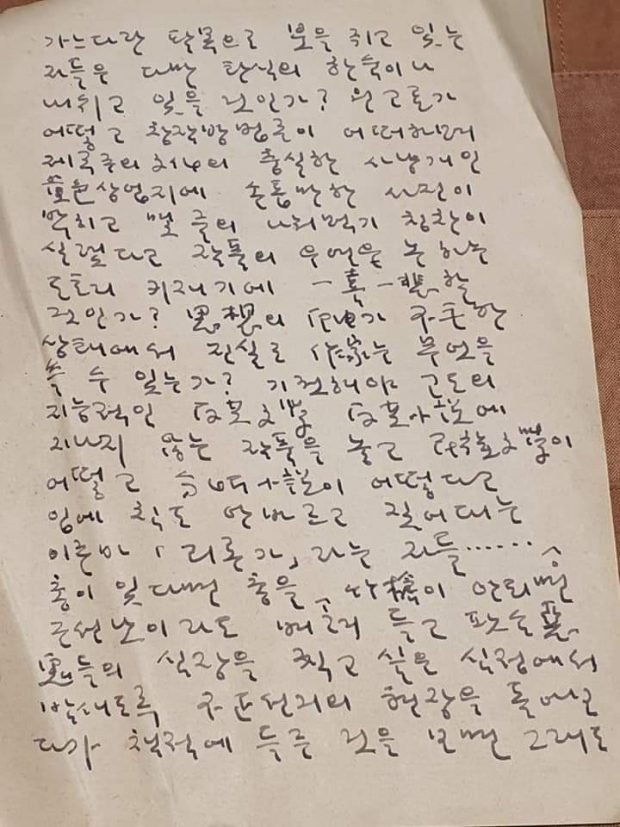

仁兄이 엮어내신 “白石全集”을 읽고 있는 중이오. 밤새도록 울고 또 울면서 술이나 마시다가 문득 들러본 책점에서 仁兄이 엮어내신 “白石全集”을 집어들고 나는 또 울었으오.

구로구청에서 시청 앞에서 퇴계로에서 명동에서 악귀(惡鬼)들이 쏘아대는 독가스 때문만은 아니었고, 그것은 자본주의 이데올로기의 교활한 수단에 지나지 않을 뿐인 이른바 선거라는 것을 통하여 한 발자욱이라도 歷史를 전진시킬 수 있다고 믿었던 부르조아民主主義 革命이 환상(幻想)에 지나지 않은 것이었다는 지극히 당연한 사실의 확인 앞에 흘리게 되는 자책(自責)의 눈물이었던 것이외다.

우리 민족의 공업(共業)이 소멸되어 이 땅이 그대로 극락정토(極樂淨土)가 될 날은 그 언제일 것인가?

은산철벽 앞에서 희고 가느다란 팔목으로 붓을 쥐고 있는 자들은 다만 탄식의 한숨이나 내쉬고 있을 것인가?

원고료가 어떻고 창작방법론이 어떠하며 제국주의 문화의 충실한 사냥개인 黃色 상업지에 손톱만한 사진이 실리고 몇 줄의 나눠먹기 칭찬이 실렸다고 작품의 우열을 논하는 도토리 키재기에 일희일비(一喜一悲)할 것인가?

사상의 자유가 불모(不毛)한 상태에서 진실로 作家는 무엇을 쓸 수 있는가?

기껏해야 고도의 지능적인 反共文學, 反共小說에 지나지 않는 작품을 놓고 民族文學이 어떻고 分斷小說이 어떻다고 입에 침도 안 마르고 짖어대는 이른바 ‘리론가’라는 자들……

총이 있다면 총을, 죽창(竹槍)이 안되면 조선낫이라도 벼려들고 파쇼 악귀(惡鬼)들의 심장을 찍고싶은 심정에서 밤새도록 부정선거의 현장을 돌아보다가 책점에 들른 것을 보면 그래도 나라는 衆生이 글쟁이이긴 한 모양이라 생각하니, 웃음이 나오더이다.

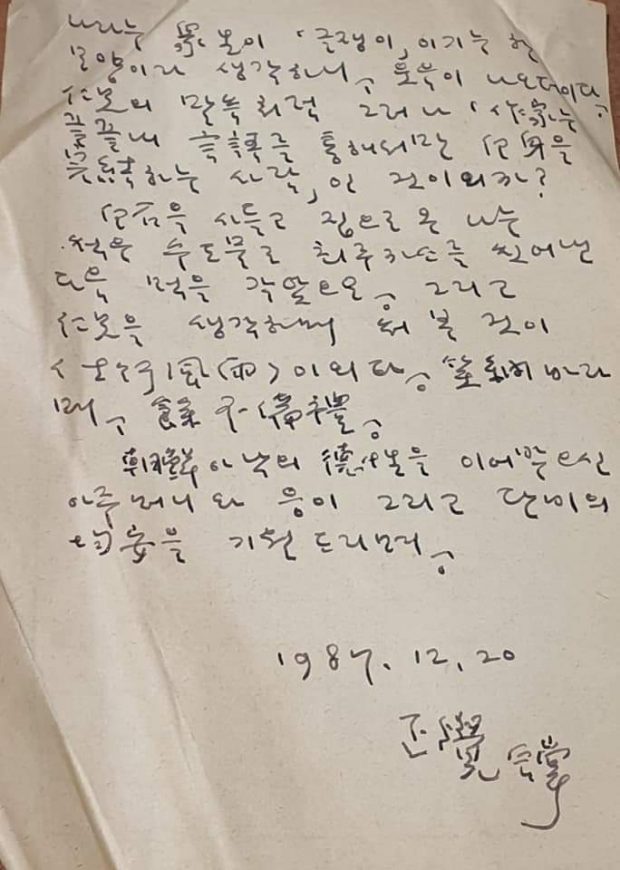

仁兄의 말씀처럼 그러나 ‘作家는 끝끝내 言語를 통해서만 자신을 완결(完結)하는 사람’인 것이리까?

白石을 사들고 집으로 온 나는 썩은 수도물로 최루가스를 씻어낸 다음 먹을 갈았으오. 그리고 仁兄을 생각하며 써본 것이 “사행풍우(士行風雨)”이외다.

소납(笑納) 바라며 여불비례(餘不備禮).

조선 아낙의 德性을 이어받으신 아주머니와 응이, 그리고 단비의 균안(均安)을 기원드리며.

1987년 12월 20일

각(覺) 배(拜)