‘만다라’ 작가 김성동 “연인처럼 동순兄의 단아한 얼굴이 보고싶구려”

[아시아엔=이동순 시인] 손으로 직접 쓴 편지를 읽으면 그걸 쓴 사람의 당시 마음가짐이나 필체, 영혼의 상태, 감정의 기복까지를 모두 소상히 알게 된다. 그냥 아는 것이 아니라 오감으로 전해져 온다.

오늘 올리는 작가 김성동의 편지는 그런 점에서 단연 압권이다. 끓어오르는 정을 억제하거나 조절하지 않고 마구 솟구쳐 철철 넘치는 그대로 두면서 마음 속 뜨거운 온도와 풍경 모두를 온전히 드러내 보여준다.

그런데 그게 싫거나 질리지 아니하고 깊은 감동과 아픔과 눈물과 서러움 전체에 기어이 함께 동참하도록 이끄는 것이니 이것이 육필편지가 주는 매력이 아니고 무엇이랴?

나의 다정한 벗 김성동은 충남 대덕군 산내면으로 집을 지어 이사했다. 그곳은 아버지가 오랏줄에 묶인 채 사납게 끌려와서 무릎 꿇리고 뒤에서 쏜 총탄에 비통한 최후를 맞이하신 곳, 그 산내 골령골 비명소리가 비 오고 바람 부는 날이면 또렷이 들리는 곳, 그 음습한 골짜기를 터벅터벅 걸어나와 아버지의 혼령이 자주 다녀가시는 곳, 거기다 집을 짓고 어머니와 아들은 오도카니 넋을 놓고 살아가는 것이었다.

우리 명이독서회 벗님들은 하나같이 입을 모아 그것의 불건강성과 그것의 분산 및 교란을 크게 염려하며 아무리 미련과 연민과 애잔함이 끓어넘쳐도 생과 사는 엄정히 구분되어야 하는 것, 이승과 저승의 일은 결코 하나로 소통시키지 말아야 하는 것을 누누히 강조하며 함께 울기도 했던 것이다.

편지 곳곳에는 벗의 불안정, 벗의 정신적 방황과 극단적 고독의 우듬지, 이런 애달픔과 아슬아슬함이 그대로 느껴져 온다. 그 때문에 우리 벗들은 이구동성으로 이곳은 오래 마음 붙여 살 집이 아니며 다시 서울로 떠나기를 강력히 권했던 것이다.

마치 이성에게 쓰는 연서(戀書)처럼 눅눅한 마음의 고백과 습기가 느껴진다. 모처럼 다시 꺼내어 읽노라니 내 눈에 또 눈물이 핑 고여오는 것이다.

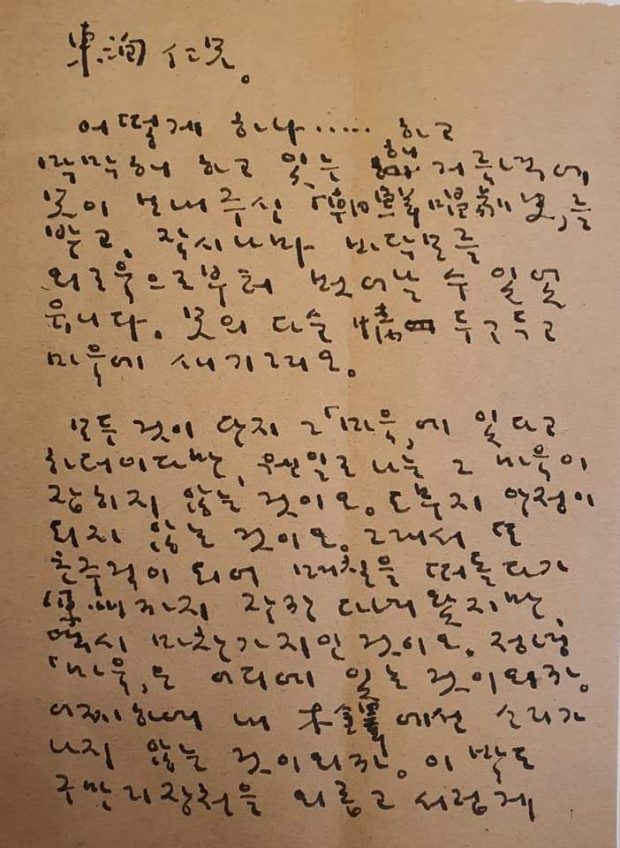

東洵 仁兄

어떻게 하나…… 하고

막막해 하고 있는 해거름녘에 兄이 보내주신

<조선창극사>(朝鮮唱劇史)를 받고

잠시나마 바닥모를 외로움으로부터

벗어날 수 있었습니다.

兄의 다순 정(情) 두고 두고 마음에 새기려오.

모든 것이 단지

그 ‘마음’에 있다고 하더이다만

웬일로 나는 그 마음이 잡히지 않는 것이오.

도무지 안정이 되지 않는 것이오.

그래서 또 초주검이 되어 며칠을 떠돌다가

원주(原州)까지 잠깐 다녀왔지만,

역시 마찬가지인 것이오.

정녕 마음은 어디에 있는 것이리까?

내 목탁(木鐸)에선 소리가 나지 않는 것이리까?

이 밤도 구만리 장천을

외롭고 서럽게 떠돌고 있을

중유(中有)의 넋들을 잠 재울 수 있는

진혼(鎭魂)의 소설(小說) 한편 써내지 못하는

자를 일러 누가 작가(作家)라고 불러줄 것이오?

막막할 뿐이외다.

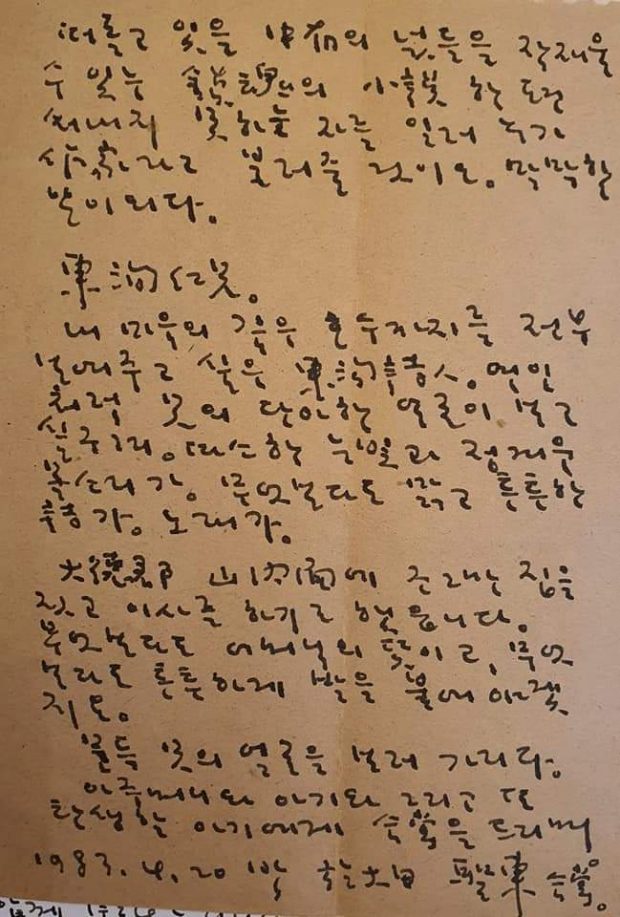

東洵 仁兄

내 마음의 깊은 호수까지를

전부 보여주고 싶은 東洵 詩人.

연인처럼 兄의 단아한 얼굴이 보고싶구려.

따스한 눈빛과 정겨운 목소리가,

무엇보다고 맑고 튼튼한 시가, 노래가,

대덕군(大德郡) 산내면(山內面)에 조그만 집을 짓고

이사를 하기로 했습니다.

무엇보다도 어머님의 뜻이고,

무엇보다도 튼튼하게 발을 붙여야겠지요.

문득 형의 얼굴을 보러가리다.

아주머니와 아기와, 그리고 또 탄생할 아기에게

합장(合掌)을 드리며

1983. 4. 20 밤

어(於) 대전(大田)

聖東 合掌