[이동순의 추억과 사유] 죽음 앞둔 ‘만다라’ 김성동을 그리며

오랜 친구 정각(正覺) 김성동에게

이 한 해에 가까웁던 벗들이 하나 둘 병으로 쓰러져 몇은 백골이 되고 또 몇은 병상에 누워 마지막 숨을 할딱인다. 괴질 때문에 가서 얼굴조차 볼 수 없다. 이러한 때 옛 친구 김성동의 슬픈 소식이 왔다. 지난 봄 영춘화 피던 날 충주의 벗이 살고 있는 거처를 힘차게 달려 찾아갔건만 이미 이성을 잃은 횡설수설에다 바커스의 포로가 된 황폐한 벗을 보고 참혹한 충격에 빠져 넋을 잃고 돌아왔다.

그로부터 불과 몇 달이 지났는가. 친구는 속에 대장암이 들끓어 말기라 하고 게다가 뇌경색이라는 처절한 끝에 이르렀다니 어찌 이런 비보의 연속이란 말인가.

돌이켜 보면 벗은 현대사의 파란과 굴곡 속에 태어나 그 속을 헤어나지 못하고 허우적거리며 불행을 운명으로 여기어 순응하며 종국에는 그 불행의 근원을 향해 자신의 온몸을 마구 달려가 부수어버리는 자학적 삶을 살았다.

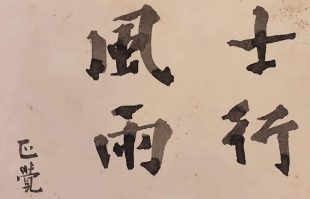

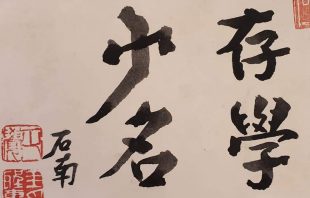

끝없는 일탈과 방황, 중심을 잃은 혼미함 속에서 오도 가도 못하고 갇혀버린 애달픈 생애. 이제 이승에서 벗의 남은 시간은 노루꼬리 만큼 짧고 애잔하다. 하늘이 언제 그의 미약한 숨을 거두어버릴지 참으로 눈물겹고 가슴 쓰라린다. 나는 친구를 추억하는 마음으로 스크랩을 펼쳐 엽서에 모필로 적어서 보낸 글귀를 본다.

사행풍우(士行風雨)

존학소명(存學少名)

후세광막(後世廣漠)

모두 하나 같이 느슨한 나를 매섭게 일깨우려는 서슬 푸른 불칼이다. 등줄기를 사정 없이 후려치는 채찍이다. 분별 있는 지식인의 삶이 어찌 비바람을 두려워하며 끝없는 탐구의 자세와 떳떳한 이름 지키기, 이를 게을리 하노라면 결국은 황폐한 삶을 살아갈 수밖에 없으리라.

친구는 틈만 나면 이런 글귀를 보내어 나를 일깨우고 각성의 서릿발을 내리쳤다. 이런 그 친구가 드디어 누워서 다시는 일어나지 못하고 먼길 떠날 행장을 준비하는 중이다.

이 아침 나는 일찍 일어나 두 손 모으고 친구가 있는 북동쪽 하늘을 바라보며 눈물로 작별의 인사를 보낸다.

‘고달픈 사바세계를 사시느라 노고도 무척 많으셨소. 어서 고통의 올가미를 훨훨 벗어나 무한 자유의 허공으로 들어가시오.’

아직 새벽인데 숲에서 매미소리가 들린다.