30년전이나 지금이나···”저 광막한 세상을 내가 걸어가야 한다”

내가 청주생활 10년을 정리하고 대구로 옮긴 이듬해이다. 책이랑 기타 등속은 어느 정도 정돈되었지만 마음은 여전히 안정이 되질 않았다. 새 직장의 분위기도 불안정이었다.

국회의원이 된 특정교수를 몰아내기 위해 학생들이 격렬한 투쟁을 벌인 직후라 학과회의가 열린다고 해도 학과장이 아주 공식적 전달사항만 전하고 교수들은 서로 시선을 피했다. 회의는 물론 짧은 시간에 끝났다. 수업시간에 들어가도 편하지 않았다. 학과운영에 대한 학생들의 불만, 이런 암울한 것들의 커튼이 무겁게 드리워져 그 무게의 중량이 느껴지곤 했다.

내가 맡은 과목은 ‘민족문학론’이었는데 수강생은 많았으나 학생들이 늘 강의를 감시하고 교수를 다루려는 기색이 느껴졌다. 게다가 시인이라는 아무개 교수는 이 과목에 대해 사사건건 트집을 걸어왔다. 세태의 흐름 속에 개설된 과목이니 절대로 학생들을 선동하지 말라며 틈만 나면 주의를 주었다. 걸핏하면 자기 사무실로 호출해서 질책성 화법으로 말하곤 했다.

새 직장의 분위기는 아주 황폐하고 삭막했다. ‘민족문학론’ 강의준비를 하면서 그간 전개되어온 우리 문학사에서 민족문학론의 성과와 악전고투로 겪은 온갖 파란들, 무수히 전개된 논쟁과 설전들, 이런 자료들을 읽은 것은 소중한 경험이다.

학생들 중 몇몇은 내 강의를 들으며 단지 수강생으로만 듣는 게 아니라 강의내용의 강도(强度)를 일일이 측정하며 어떤 부분은 너무 약하고 또 어떤 부분은 보수적 관점에 머물러 있으며 또 어떤 부분은 아예 누락되었다는 등 이건 도대체 녀석들이 수강생이 아니라 교수의 머리꼭대기에 올라앉아서 강의내용을 측정하고 감시 요구하는 그런 관리자의 불쾌함마저 심하게 느껴졌다.

너무 견디기가 힘들어 결국 그 학생들을 따로 만나 같이 소주를 마시며 일면 설득하고, 일면 그 비례(非禮)를 꾸중하며 호통쳤다. 그런 일이 있고부터 조금 나아졌으나 전반적 분위기는 여전히 불편하고 개선되지 않았다.

가만히 돌이켜보면 빚어진 이 모든 혼란들은 결국 오랜 식민지를 겪어온 경험과 청산되지 못한 그 찌꺼기 잔재, 그리고 분단이 끊임없이 빚어내는 분단모순과 독소들 때문이 아닌 것인가?

‘민족문학론’ 강좌를 비웃고 비판하는 시인교수 아무개의 편협한 사고 속에서 ‘민족문학론’은 도저히 개설되어서는 안될 좌파의 문학, 빨갱이의 짓거리였다. 곱고 아름답고 우아하고 보들보들하고 고상하고 품격 높은 미당, 목월식 언어를 골라 멋스럽게 쓰는 게 시의 미덕이라는 그런 낡은 생각에 순치(馴致)된 사고, 그는 예나제나 소녀적 취향의 위선적 문장으로 시를 쓰고 시집을 발간하며 강의에서 터무니없는 언설로 학생들을 속이고 정신을 마비시키고 있었다.

이렇게 삶과 사고가 전혀 근본조차 다른 두 사람이 같은 학과에서 여러 해 있었으니 그 고통이 과연 어떠했으리오? 항시 머리는 지끈지끈 가슴은 울렁울렁 각종 울분과 상처에 시달려 한 시도 마음 편할 날이 없었다.

급기야 그는 나를 자기 방으로 호출해서 내 강좌의 타이틀을 어서 바꾸라고 일방적 명령조의 지시를 했다. 대학에서 공식으로 개설된 강좌를 담당교수가 임의로 명칭을 바꾸거나 존폐를 결정하지는 못한다.

학과회의에 안건을 제출한 다음 대개 격론을 펼치게 되는데 결국 이 문제는 아무개의 체면만 구긴 꼴이었다. 이게 당시의 대학 학과분위기였고 온갖 음해의 기류로 가득하던 공간이었다.

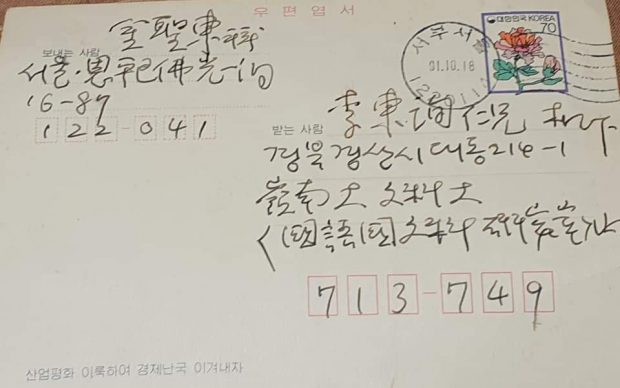

이런 어느 날 외우 김성동이 엽서 한 장을 보내왔다. 평소처럼 잔잔한 내용을 담은 게 아니라 크고 굵은 네 글자를 써서 보냈는데 그 강렬함이 먼저 눈에 들어왔다.

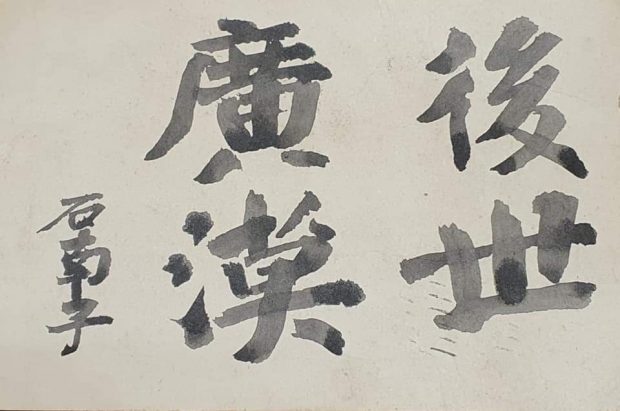

“후세 광막(後世廣漠)” 석남자(石南子). 석남자는 작가 김성동의 별호이다. 이 네 글자를 음미하노라니 어찌 그리도 가슴이 사무치고 눈물마저 핑 돌던 것인지, 나는 눈을 감고 이 압축상징을 써보낸 벗 김성동의 가슴 속을 헤아렸다. 우리의 후세는 왜 광막하기만 한 것일까? 지금까지 살아온 시간은 광막이 아닌가? 현재는 광막의 상태를 벗어났는가?

우리는 이 정신적 문화적 광막을 벗어나기 위해 과연 어떤 노력을 했던가? 무거운 반성이 굉음을 내며 탱크처럼 밀려왔다. 식민지와 분단이 빚어낸 온갖 혼돈과 갈등, 모순과 부조리 속에서 우리는 수십 년을 허덕이고 있는 현실인 것이다. 특히 문학을 하며 겪는 고통은 더욱 혹심하다. 내가 쓰는 시, 나의 강의조차 불온성을 지닌 위험한 것이라고 여기는 불길하고 흉한 시선이 지척에 도사린 것이다. 나는 길게 한숨을 내쉬며 “후세 광막”이란 화두를 오래 오래 바라보았다. 크나큰 위로와 격려가 느껴졌다.

저 광막한 세상을 내가 걸어가야 한다.