크리스마스 이브에 다시 읽는 박용래 시인

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 성탄절이 하루 앞으로 다가왔다. 축복과 사랑과 나눔의 기쁨을 함께 곰곰히 생각하게 되는 날이다. 모처럼 화이트크리스마스 소식도 들린다. 청년들에게 성탄절은 설레는 날이다. 나도 그 시절엔 그랬다.

갈 곳도 찾아올 사람도 없는데 괜히 마음이 설레어 혼자 골목을 쏘다니고 텅빈 가슴으로 온몸이 꽁꽁 얼어 집에 돌아온 기억이 있다. 크리스마스 이브에 둘씩 한 조가 되어 집집마다 대문을 두드리며 찹쌀떡 팔러다니던 추억도 있다. 그 수익금으로 과자와 학용품을 사서 고아원을 방문하고 아이들과 종일 같이 놀던 그런 추억도 생각이 난다.

가슴 속에 갈무리된 아름다운 장면들을 꺼내어 다시 되돌아보는 12월 24일, 스크랩 북에서 너무도 반갑고 눈물겨운 편지 하나를 찾았다.

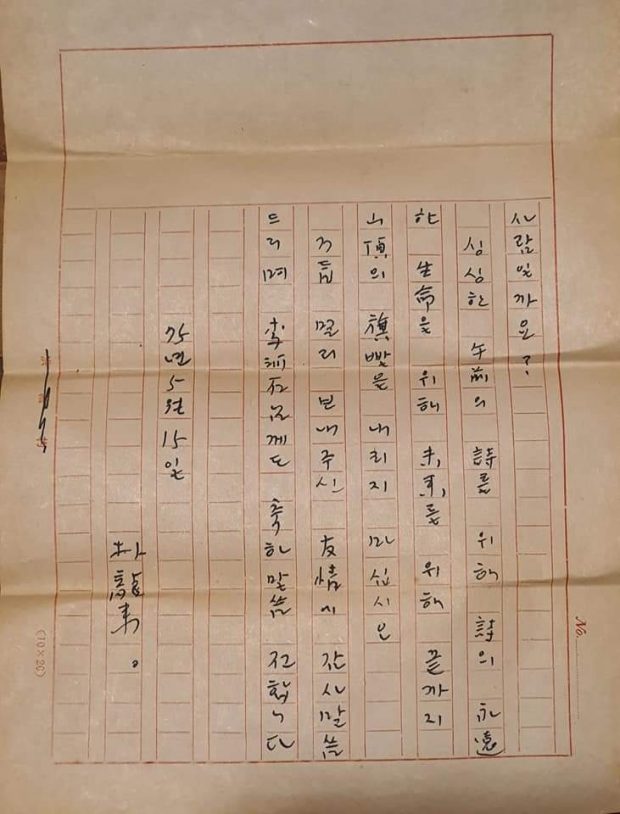

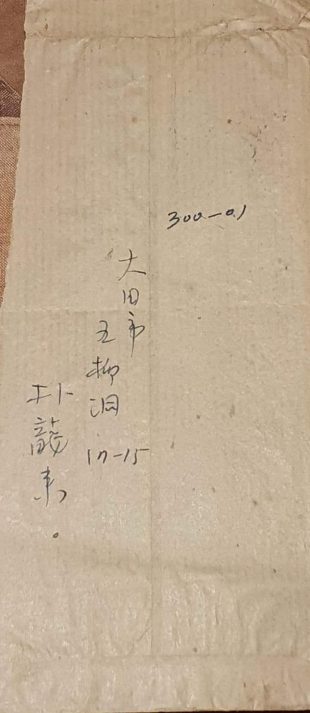

대전 오류동에 살고 계시던 박용래(朴龍來, 1925~1980) 시인의 귀한 친필 편짓글이다. 보물처럼 두 손으로 받들고 한 글자씩 찬찬히 음미하며 시인의 마음을 헤아려본다.

눈물이 그렁그렁 맺혀올 듯 가슴속이 슬픔과 서러움으로 가득하고 유난히 맑던 시인의 눈매와 고결한 영혼의 결이 고스란히 떠오른다. 1970년대 중반의 어느 가을, 박용래 시인은 대전의 문학인들과 대구를 방문해서 팔공산 동화사를 둘러보고 그 부근 식당에서 막걸리를 마셨다.

무슨 별것 아닌 말에도 연신 감격하시며 두 손바닥을 모아 코밑으로 갖다대시던 그 특유의 모습이 눈에 선하다. 당시에는 울보 시인이 아니었고 그것은 그로부터 한참 뒤의 모습이다.

술을 드시면 그 술이 몸 위로 솟아올라서 기어이 두 눈으로 철철 흘러내리는데 박용래 시인이 우는 이유는 대개 간단하다. 꽃이 피었다고 울고 그 꽃이 졌다고 또 운다. 어릴 때 살뜰하던 죽은 홍래 누나 생각하며 울고 떠나간 친구 얘기하며 또 운다. 만년에는 너무 자주 울어서 대전의 후배문인들에게 천덕꾸러기가 되기도 했다.

후배소설가 이문구 선생의 말처럼 모든 갸륵하고 소박하고 조촐하고 조용한 것은 무조건 눈물로 바라보던 시인 박용래, 1925년 충남 강경 출생으로 티없이 고운 순정을 가슴에 그대로 품고 혼탁 세상을 힘겹게 살다가 불과 50대 중반에 이승을 서둘러 떠나간 시인 박용래 선생을 생각한다.

대표시 ‘겨울밤’, ‘저녁눈’ 등이 떠오르는 성탄 전날 새벽이다.

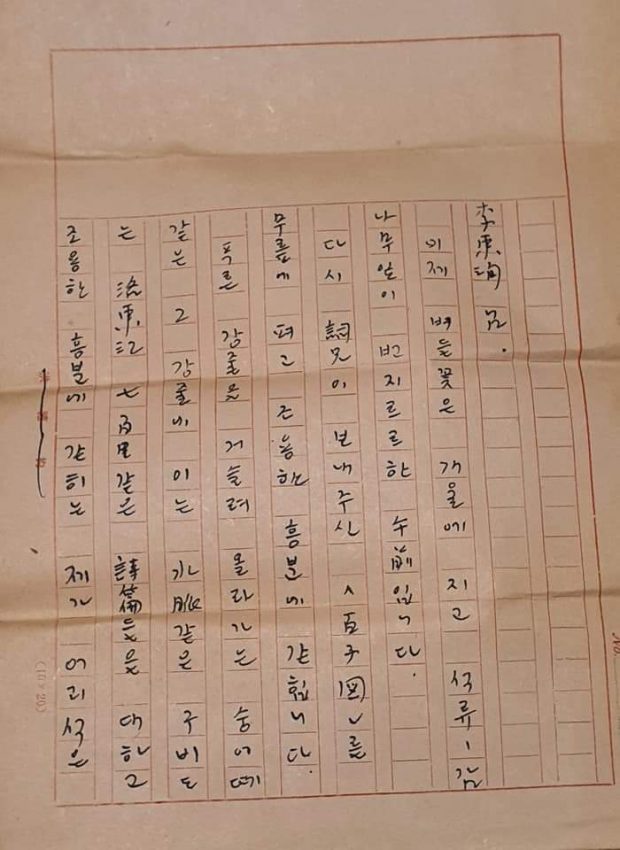

李東洵 님,

이제 버들꽃도 개울에 지고

석류 감나무잎이 번지르르한 오전입니다.

다시 사형(詞兄)이 보내주신

시집 <백자도(百子圖)>를 무릎에 펴고

조용한 흥분에 갇힙니다.

푸른 강물을 거슬러 올라가는 숭어떼 같은

그 강물에 이는 수맥(水脈) 같은

구비도는 낙동강 칠백 리 같은

시편들을 대하고

조용한 흥분에 갇히는 제가 어리석은 사람일까요?

싱싱한 오전(午前)의 시를 위해

시의 영원한 생명을 위해

미래를 위해 끝까지

산정(山頂)의 깃발을 내리지 마십시오.

거듭 멀리 보내주신 우정에 감사 말씀 드리며

이하석 형께도 축하 말씀 전합니다.

1975년 5월 15일

朴 龍 來