‘먼 데 여인의 옷 벗는 소리’ 김광균 “염치없는 부탁이오나”

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 눈 내리는 소리를 ‘어디 먼 데 여인의 옷 벗는 소리’로 그려낸 시 ‘설야(雪夜)’의 시인을 아시는지?

김광균(金光均, 1914~1993) 선생이 바로 그 주인공이다. <외인촌>, <와사등>, <기항지>, <황혼가> 등의 멋진 모더니즘 시집을 잇따라 펴낸 시단의 귀재로 알려진 분. 경기도 개성 출생으로 송도상고를 졸업하고 경성고무공장 노동자로 일을 했다.

불과 13세 나이에 시 ‘가신 누님’을 잡지에 발표하고 어엿한 시인이 되었으니 가장 이른 등단의 기록이 아닌가 한다. 낡고 시들고 구멍이 뻥뻥 뚫린 가랑잎을 두고 ‘낙엽은 폴란드 망명정부의 지폐’, 보이지 않는 종소리를 두고 ‘분수처럼 흩어지는 푸른 종소리’란 표현으로 이런 공감각의 강렬한 시구를 발표했다. 그 작품을 교과서에서 늘 대하던 원로시인의 친필편지를 직접 받는 감격을 나는 누렸다.

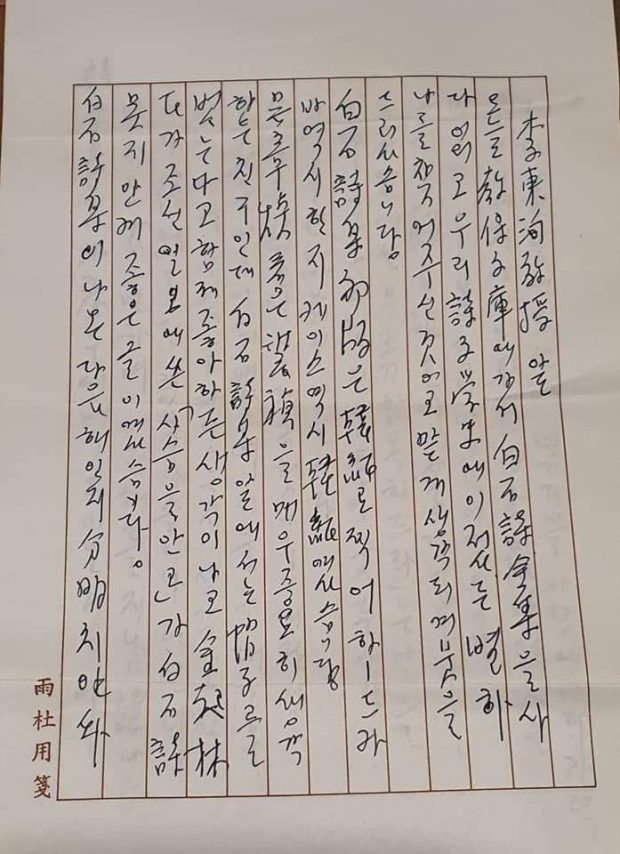

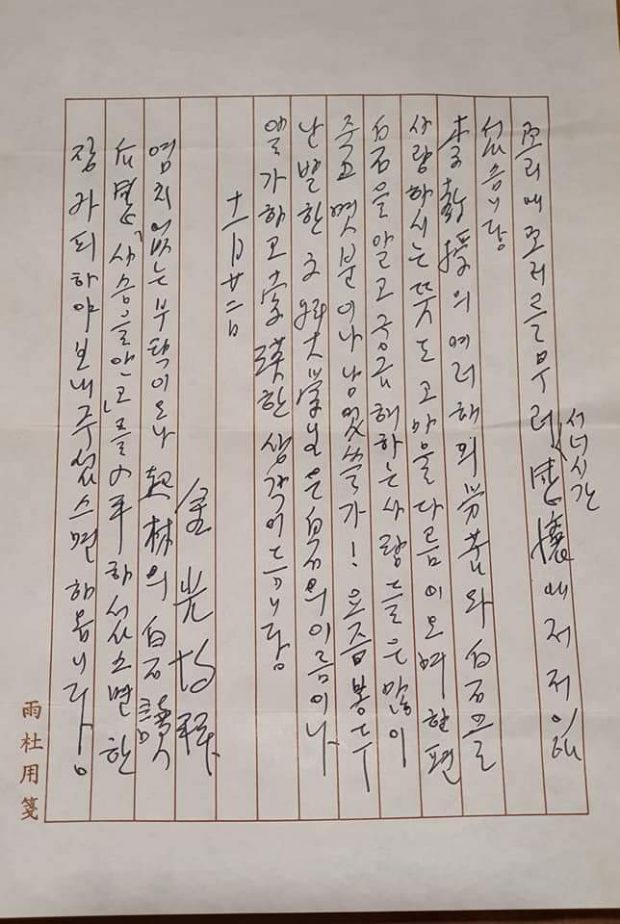

1987년 <백석시전집> 발간소식이 언론에 보도되자 여기저기서 봇물처럼 축하와 격려 편지가 왔다. 그 편지 중 가장 감격스런 것이 바로 김광균 시인이 직접 써서 보내주신 서간이다.

1930년대 중반, 백석 시인이 그 특유의 긴 머리를 바람에 나부끼며 광화문 거리를 걸어가던 모습을 멀찌감치서 흠모의 눈으로 보았다고 했다. 당신이 존경하는 시인의 전집을 발간해준 것에 특별한 고마움을 느끼며 격려를 보낸다고 하셨다.

도합 서너 통의 편지를 보내오셨는데 뵙고 싶다는 뜻을 간절히 전했으나 끝내 뵙지는 못했다. 해방 후 은행원으로 근무하던 중 북으로 간 아우의 상점 건설상회를 맡아서 건설실업이라는 큰 기업으로 성장시켰다. 한국시인들 중 유일한 재벌 시인이 되었다. 한 때는 10대 기업에 들어가기도 했지만 이후 급속히 기울어 축소되었다.

간송 전형필 선생과는 사돈지간이 된다. 아우 김익균 선생도 사업가였지만 타고난 시적 재주가 뛰어나 ‘고원의 십오야’ 등 식민지시대 가요시의 노랫말을 여러 편 발표했다.

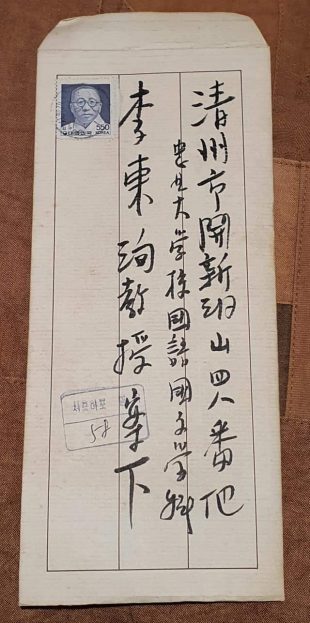

김광균 시인의 호는 우두(雨杜), ‘빗속을 걸어가는 두보’란 뜻일까? 전용 편지지 좌측 하단엔 ‘우두용전(雨杜用箋)’이란 붉은 글자가 보인다. 이것은 예전 문인들의 선비적 취향이기도 했다. 만년필로 쓰신 달필의 글씨가 인상적이다.

백석 시인을 직접 만난 세대의 시인으로 백석 시인보다는 두 살 아래다. 시적 사물을 마치 사진을 찍어내듯 선명하고 인상적인 분위기로 그려내던 한국시의 대표적 모더니스트, 1930년대 선두주자였던 김기림 시인으로부터 격찬을 받았던 모더니즘의 후계자. 해방 직후에는 조선문학가동맹에 가담해서 좌파 시인의 면모를 드러내기도 했었다.

분단 이후로는 모더니즘 시인으로 실업 분야에서 크게 두각을 나타내기도 했다. 이젠 그 원로시인도 떠나고 문단은 텅 빈 느낌으로 허전함만 가득하다.

李東洵 敎授 앞

오늘 교보문고에서 <백석시전집>을 사다 읽고 우리 시문학사에 잊었던 별 하나를 찾아주신 것이 고맙게 생각되어 붓을 들었습니다.

<백석시집> 초판은 한지로 찍어 하드커버 역시 한지 케이스, 역시 한지였습니다. 오장환(吳章煥, 1918~1951) 군은 장정을 매우 중요히 생각하는 친구인데 백석 시집 앞에서는 모자(帽子)를 벗는다고 함께 좋아하던 생각이 나고 김기림(金起林, 1908~ )씨가 조선일보에 쓴 서평 ‘사슴을 안고’가 백석 시 못지 않게 좋은 글이었습니다.

<백석시집>이 나온 다음해인지 분명치 않아 꼬리에 꼬리를 물어 서너 시간 감회에 젖어 있었습니다. 이 교수의 여러 해의 노고와 백석을 사랑하시는 뜻도 고마울 따름이오며 한편 백석을 알고 궁금해하는 사람들은 많이 죽고 몇 분이나 남았을까?

요즘 봉두난발한 문과대 학생은 백석의 이름이나 알까 하고 삭막한 생각이 듭니다.

1987년 11월 22일

金 光 均 拜

염치없는 부탁이오나

기림(起林)의 백석 독후감

‘사슴을 안고’를 입수하셨으면

한 장 카피하야 보내주셨으면 하옵니다.