“때는 바야흐로 신춘문예 시즌···가슴 설레는 고질적 질환”

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 때는 바야흐로 신춘문예 시즌이다. 전국의 신문사마다 성탄 직전에 각 부문 당선자가 결정되었고, 통보도 갔을 터이고 당선소감과 사진, 심사평도 진작 받아두었을 것이다. 신년호 편집기획 회의를 하고 틀을 짜리라.

해마다 11월 중순이 되면 신문마다 신춘문예 작품공모 요강이 발표되면서 전국의 문청들은 괜히 가슴이 설렌다. 몰래 회심의 역작을 준비해서 깁고 고치고 닦고 다듬어 윤을 내는 그런 정련(精練)의 과정을 거친 다음 12월 초순이 마감인 신문사 응모에 늦지 않도록 원고에 열과 성을 다 쏟아붓는다. 신문사에서는 마감일자 소인이 찍힌 것까지 받는다.

이렇게 투고한 응모작품 숫자는 시부문의 경우 해마다 약 6천편 내외이다. 지방지는 그 숫자가 다소 떨어지리라. 일단 마감이 되면 그 많은 작품을 일일이 고유번호를 붙여서 종이박스나 우편행낭에 담아 심사자에게 전달한다. 예심을 거쳐 약 30편 가량의 작품이 선정되면 그것을 본심위원에게 전달한다.

예심위원의 경우 수천 편의 작품을 읽고 그 가운데 불과 30여편을 가려뽑으니 이 과정은 그야말로 몸으로 싸우는 중노동이다. 시읽기가 즐거움이 아니라 체력싸움이다. 이런 과정이 보통 사나흘 걸린다. 그러니까 한 작품 당 머무르는 눈길이 불과 3~4초, 신기한 것은 그 짧은 순간에도 작품의 우열이나 수준 판별이 된다는 것이다. 슬쩍 보면 그 됨됨이를 알게 된다.

앞에 놓인 산더미 같은 원고를 읽고 물건이 될 것과 그렇지 못한 걸 골라내는 숨가쁜 일이 꼭 오징어철 어판장에 앉은 아낙네를 닮았다. 오징어배를 따는 잽싸고 분주한 손놀림은 한 마리 당 2~3초, 거의 신기(神技)에 가깝다.한참 보노라면 시조, 동시, 동화 등 다른 장르가 난데없이 섞인 경우가 있는데 이것은 응모자로서는 극히 불운이다. 분류과정에서 잘못 넘어온 것이다. 대개는 거들떠보지 않고 곧바로 폐기해버린다.

응모작품에는 별별 경우나 스타일이 있다. 그중 몇 가지 재미있는 것을 소개한다.

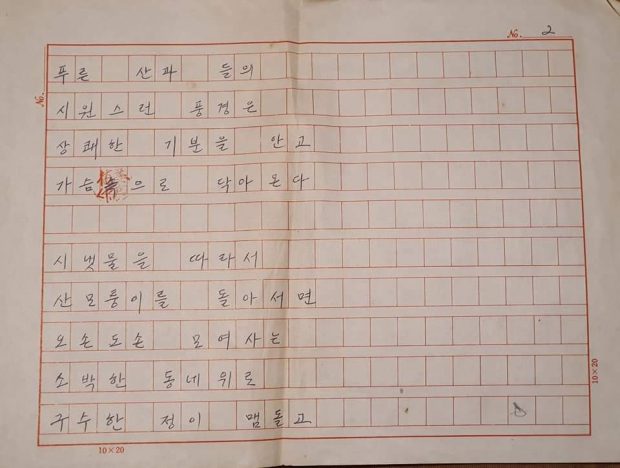

바로 위 경우는 잘못 쓴 글자를 고치고 거기에 자기 도장을 찍었다. 파지(破紙)를 내고 새로 쓰면 될 텐데 그것은 틀림없이 공무원 응모자의 짓이다.

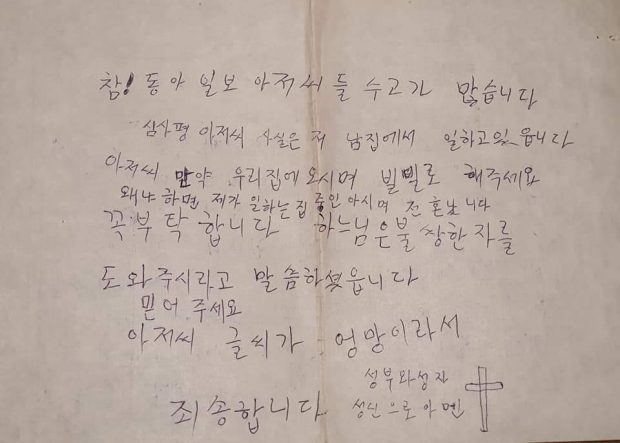

위의 경우는 읍소형(泣訴型) 응모자이다. 자신의 불행한 처지, 이를테면 극도의 가난이나 불운, 질병, 지체장애 등 이런 사례를 부각시키며 반드시 당선되어야 하는 당위성을 강조하고 역설한 것이다.

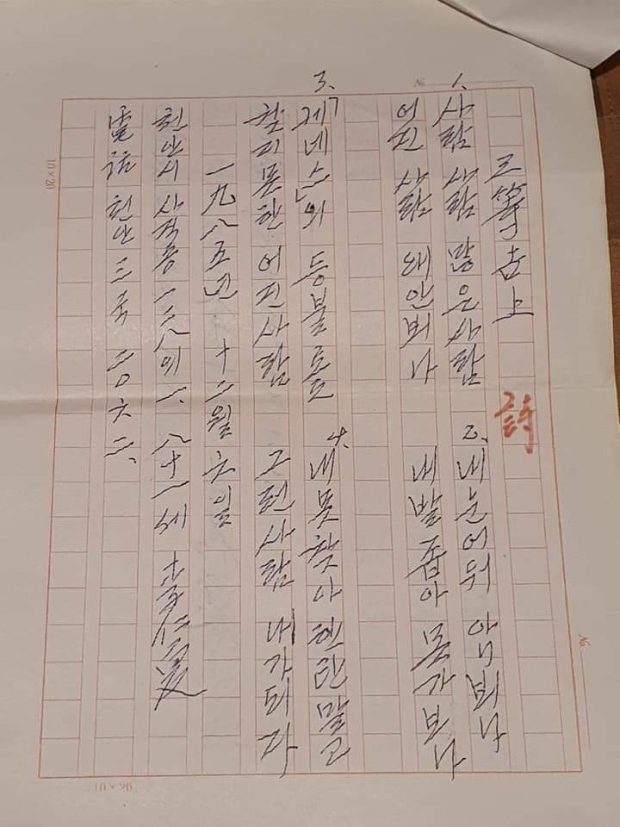

위 사례는 초고령 투고자이다. 국한문혼용으로 대개 시조형태의 비분강개형이다. 조국의 분단과 부정부패에 대한 개탄이다. 부조리한 세태에 대한 탄식도 있다.

그밖에도 흥미로운 것들이 꽤나 많은데 오늘은 우선 이런 사례만 몇 가지 추려서 보여드리고자 한다.원고지를 쓰던 시절이니 1980년대 중반이다. 지금은 모두 컴퓨터 워드작업으로 작성한 원고라 그 분량이 현저히 줄었으리라. 응모자들은 역대 신춘문예 당선작을 보고 그 방법이나 투식을 골똘히 연구한다. 그러니 대개 비슷한 스타일로 흐르게 된다. 또 신문사마다 너무 고정된 심사자에게 위촉해 그들의 기호에 맞는 작품이 집중된다.

신춘문예는 여러 문제점들을 지니고 있다. 그런데도 해마다 신춘문예 시즌이면 가슴 설레는 고질적 질환이 어김없이 도지곤 하니 이를 일러 ‘신춘문예 병’이라 하노라.