‘군사독재 부역’ 스승께 40년만에 묻다···”그 길 굳이 가셔야만 했나요?”

[아시아엔=이동순 시인] 김춘수(金春洙, 1922~2004) 시인은 내 대학원 석사과정 시절의 지도교수였다. 학부시절부터 워낙 강의에 심취하고 시인적 풍모에 몰입했던 터라 그분을 대학원 지도교수로 모신다는 것이 참으로 마음 속에서 흐뭇했고, 또 그분의 직계 제자란 것이 자랑스러웠다.

하지만 말씀이 너무도 적은 편이라 같은 곳에 둘이 함께 있어도 말수가 거의 없이 조용하기만 했다. 나는 존경하는 지도교수와 함께 있다는 사실만으로도 행복했다.

김춘수 시인의 성품은 다소 차고 냉정하며 자상함이 거의 없는 편이었다. 그게 몹시 불만이라면 불만이었다. 학부시절 졸업반 무렵에 나를 어느 잡지로 추천하신다며 작품을 갖고 오라 하셨는데 나는 반감으로 끝내 작품을 가져가지 않고 혼자 원고와 씨름하며 전전긍긍하다가 동아일보 신춘문예로 당선했던 것이다.

당선 직후 김춘수 시인은 당시 문단의 두드러진 시류, 이를테면 신경림 등의 현실주의파 스타일에 휩쓸리게 되는 것을 극도로 경계하셨다.

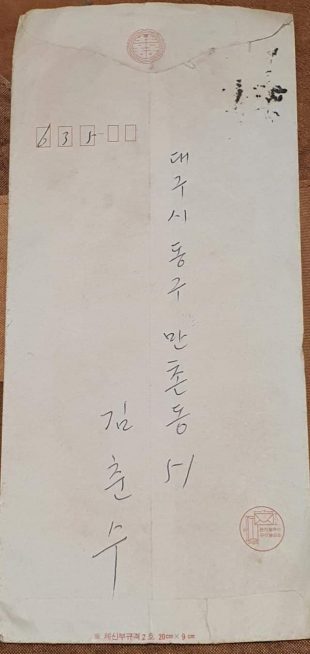

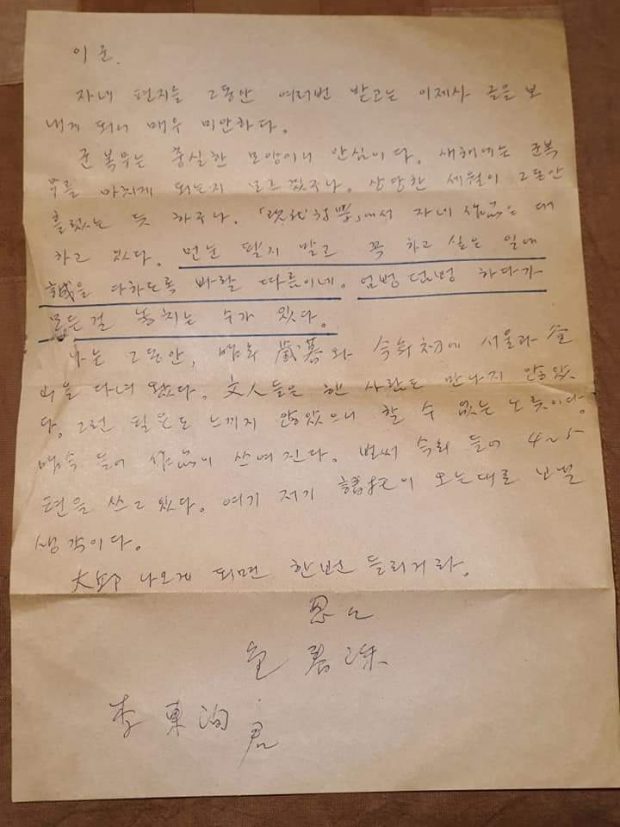

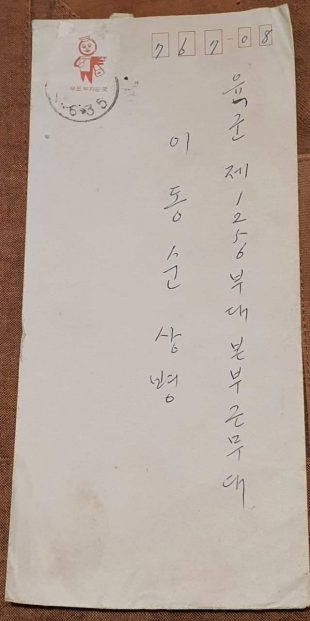

내가 대학원을 졸업하고 25세에 군 입대해서 복무하던 중에 김춘수 시인께 몇 차례 문안편지를 드렸는데 어느 날 뜻밖에도 시인의 답장이 왔다. 얼마나 반갑고 기뻤는지 모른다. 편지를 가슴에 대고 그 기쁨을 즐기기도 했다.

시인은 육필 편지에서 답신을 늦게 보낸 것에 대한 유감, 시잡지에서 내 작품을 읽으셨다는 사실, 특히 그 발표작품을 읽으며 상당한 우려와 경계심이 드는 것을 슬며시 고백하고 지적하시었다.

‘먼 눈 팔지 말고’에서의 ‘먼 눈’이란 뜻은 시단에서의 리얼리즘적 기류, 즉 창비를 중심으로 한 1970년대 스타일에 대한 극도의 경계심을 나타내고 있다. ‘엄벙덤벙’이란 대목이 그걸 말해준다. 아무런 주견이나 신념이 없이 시류에 휩쓸리게 되는 것을 지적하고 계신다. 당시 내가 발표하는 시작품을 보시며 그런 우려를 가진 듯하다.

아무튼 김춘수 시인은 이런 편지를 보내주신 뒤 경북대를 떠나 영남대로 옮기셨고 1980년 5월 광주항쟁을 짓밟고 등장한 전두환 파쇼정권의 문화부문 하수인이 되어 민정당 창당발기인으로 활동하다가 기어이 그 정권의 비례대표 국회의원을 맡아 독재정권의 방패막이까지 하셨던 것이다.

어느 바보스럽고 얼빠진 시인은 자기야말로 김춘수 시인의 진정한 제자라며 그분에 대한 시인론 따위를 발간했다. 그렇게도 김춘수의 적통(嫡統)이 되고 싶은 것인가?

대체 그런 게 무슨 소용이 있나? 그것으로 사제간의 인연은 끝났지만 군 복무 시절에 받은 당신의 친필편지는 내가 지도교수에게 처음이자 마지막으로 받았던 시인의 유일한 마음의 기록이었던 것이다. 만감이 교차하는 편지를 읽으며 지난 시절의 추억을 손꼽아 헤아려보니 어언 50년 세월이 다 되어가는구나.

李君,

자네 편지를

그동안 여러번 받고는

이제사 글을 보내게 되어

매우 미안하다.

군 복무는 충실한 모양이니

안심이다.

새해에는 군 복무를

마치게 되는지 모르겠구나.

상당한 세월이

그동안 흘렀는 듯하구나.

“현대시학(現代詩學)”에서

자네 작품을 대하고 있다.

먼 눈 팔지 말고

꼭 하고 싶은 일에 성(誠)을 다하도록

바랄 따름이네.

엄벙덤벙 하다가

모든 걸 다 놓치는 수가 있다.

나는 그동안

작년 세모(歲暮)와 금년 초에

서울과 부산을 다녀 왔다.

문인들은 한 사람도 만나지 않았다.

그럴 필요도 느끼지 않았으니

할 수 없는 노릇이다.

작금(昨今) 들어 작품이 쓰여진다.

벌써 금년 들어 4~5편을 쓰고 있다.

여기저기 청탁이 오는대로

보낼 생각이다.

대구 나오게 되면

한 번 들리거라.

총총(悤悤)

金 春 洙

–李 東 洵 君