“50년 전 동아 신춘문예 응모와 당선···그 치열함과 숨가쁨에 대하여”

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 내가 늘 앉던 대학도서관 자리 창문 앞엔 커다란 은백양나무 하나가 서 있었다. 바람이 불 적마다 나뭇잎이 팔랑거리는데 잎의 뒷면은 흰빛이었다.

신라 금관의 영락처럼 줄곧 떨리어서 그걸 넋을 놓고 바라보았다.

내 삶에서 저리 빛나는 것은 몇이나 되는가?

나는 나를 온통 빛나게 할 수는 없을까?

어둡고 침울한 유소년 시절을 겪어왔으므로 내 삶의 빛깔은 침침했다. 밝고 명징한 시간이 별로 없었다. 위축과 열등감으로부터 나를 구출시켜야 한다. 다른 방법은 없고 오직 시 창작으로 이름을 빛내어야 한다. 이런 고전적인 생각에 잠길 때가 많았다.

나만의 글을, 그것도 개성적 스타일의 독창성을 이루기란 쉽지 않았다. 대체 얼마나 시간이 흘러야 팔을 휘두르듯 자유자재로 쓸 수 있을까.

1972년 11월의 밤은 뜨거웠다.

역대 신춘문예 작품을 두루 읽어가며 그들의 장점과 특질을 연구했다. 교생실습 시절의 단상들을 밑그림으로 깔면서 거기에 암울한 시대적 음영, 또 그 위에 내 가치관, 세계관을 입혔다. 깁고 고치고 다듬는 숨가쁜 시간이 흘러갔다.

그렇게 해서 11월 하순, 짧은 단형시 여섯 편에 각각 번호를 붙여 제목을 ‘마왕의 잠’이라 붙였다.

당시 독재자를 의식하며 쓴 상징적 시어였고 그가 영원한 잠에 빠지기를 갈망하는 뜻을 담았다.

김춘수 스타일의 존재론적 어법과 김수영 스타일의 활달하고 격정적인 어법을 슬쩍 슬쩍 교직의 리듬으로 얹었다. 문단의 대표적 양대 흐름을 나름대로 통합하고 조화시키고 싶었다.

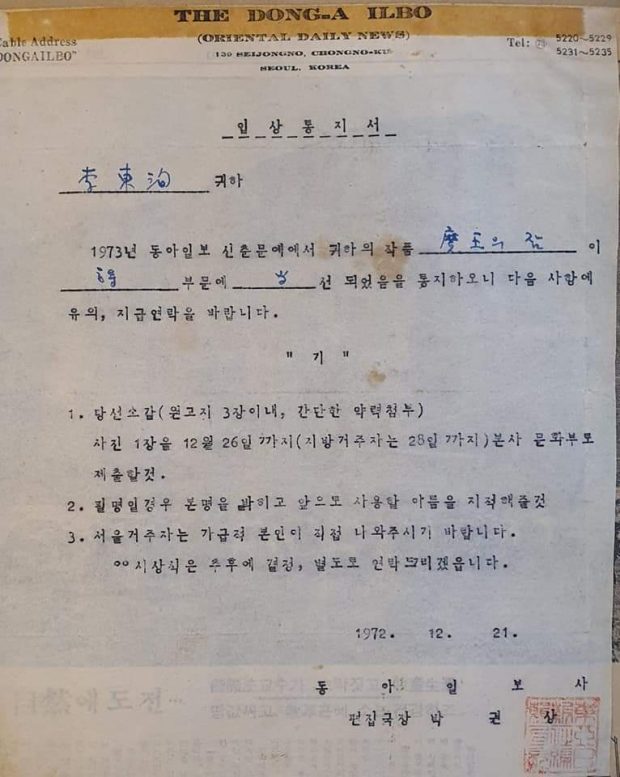

그해 동아일보신춘문예 심사는 박두진, 박남수 두 분 원로시인이 맡았다. 응모작을 보낸 뒤 아주 잊었다. 입주 과외하던 대학 졸업반, 무엇인지 괴로워 모발을 쥐어뜯으며 자학적 시간을 보내고 있는데 일터의 주방아줌마가 우편물을 가져왔다.

선생님께 속달 편지가 왔네요.

받아보니 노란 봉투에 동아일보란 글자가 보였다. 한 순간 이상한 느낌이 들었다. 신문사에서 왜 우편물을 보내오지? 요즘은 낙방소식도 알려주는 것인가? 설렘과 떨림으로 봉투를 뜯었다. 홧~ 당선통지서였다.

눈앞이 아득해지면서 어떤 나팔소리가 들렸다. 오랜 시간 가슴을 짓누르던 어떤 무겁고 어둡고 침울하던 기운이 빙하처럼 녹아서 둥둥 떠가는 느낌이 들었다.

나는 드디어 당선이 되었다. 그 어렵다는 신춘문예 당선자가 된 것이다. 6천대 1의 경쟁을 뚫은 것이다. 이 사태를 어찌 해야 하나. 이걸 내가 어떻게 받아들이나? 숨이 가빠오고 막막한 바람 들판에 홀로 서 있는 외로움 그 세찬 격랑 속에 서 있었다.