“나의 님이여, 내 사랑이여”···자야의 애절한 편지 <내 사랑 백석>

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 백석(1912~1996) 시인이 함흥 영생고보 영어교사를 할 때, 함흥권번 소속 기생 진향(眞香)과 인연을 맺어 눈 펄펄 오는 북방의 겨울밤, 서로의 하숙을 바래다주며 밤샐 정도로 두 사람은 뜨거운 사랑을 했다.

따로 떨어진 것이 너무 고통이라 둘은 곧바로 동거생활로 들어갔다. 1930년대 후반 함흥의 20대 청춘의 불타는 사랑, 당돌하고 급진적이고 물불을 가리지 않았다.

청년 시인 백석은 애인에게 팔베개하고 누워서 일본 시집을 잔잔히 낭송해주었다. 그 다정한 소리를 들으며 님의 품에서 잠이 들었다. 백석은 애인에게 ‘자야’란 애칭을 썼다.

자야는 중국 당나라 때 변방으로 수자리 살러간 낭군을 기다리는 새댁의 이름으로 이백의 시작품 ‘자야오가’(子夜吳歌)에 등장한다.

그 자야는 영원히 낭군을 만나지 못한다. 왜냐하면 전투에서 죽었기 때문이다.

백석 시인은 이런 운명적 슬픔을 예감했는가? 너무 애절한 이름을 붙였다. 두 사람은 이렇게 함흥과 서울에서 3년 동안 뜨거운 사랑을 나누며 같이 살았다.

온갖 우여곡절 끝에 두 사람은 헤어진다. 시인은 만주로 자야는 서울에 따로 떨어져 지내다가 분단의 철벽이 가로놓였다.

자야는 평생 그 시절을 잊지 못한다. 깊은 밤 남루한 옷차림의 백석 시인이 방문을 열고 들어오는 환상을 보기도 한다.

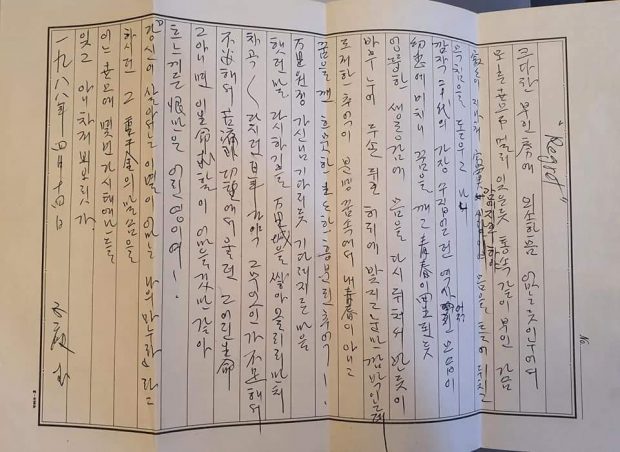

이런 장강대하 같은 이야기를 나는 자야 여사에게 마치 시인을 직접 만나 하소연하듯 그때마다 적어서 보내달라고 했다. 거의 30여통의 이런 편지를 받았을 것이다.

이 편지도 그 가운데 하나이다. 완전 1930년대식 여성의 전형적 필체로 달필이며, 곡진한 내방가사를 읽는 느낌이다.

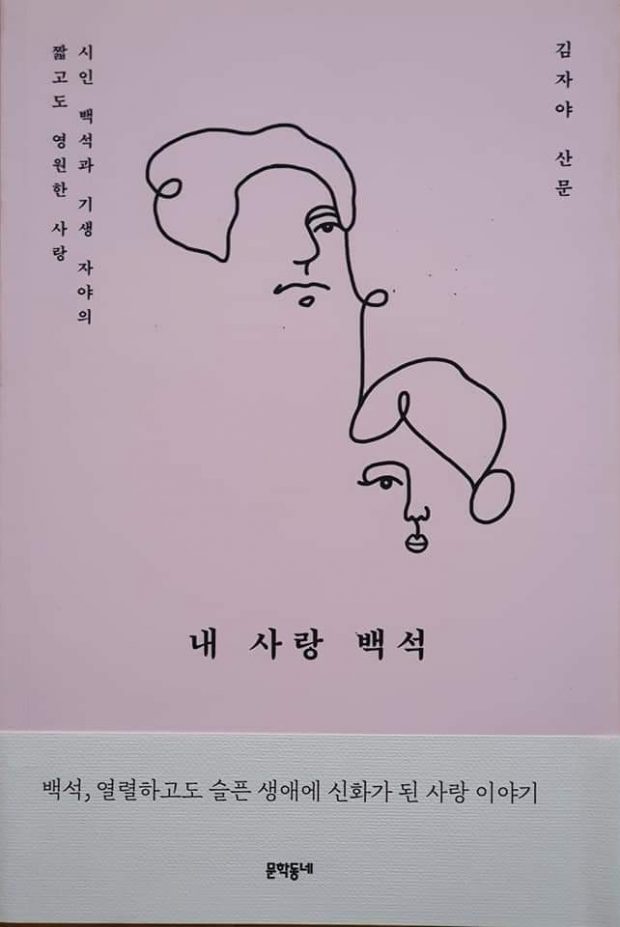

모든 문장이 실타래처럼 연결형으로 길게 이어지는 이 편지를 받으면 바로 컴퓨터에 옮겨 이야기를 시간적 순서에 따라 배열하고 다시 문장을 현대어법으로 다듬어 발간한 책이 <내 사랑 백석>(문학동네)이다. 괄호안의 문장은 내가 다듬은 부분이다.

자야 여사는 그 책을 내고 몹시 기뻐하며 감격스러워하였다. 쉽게 읽어내기 어려운 자야 할머니 편지를 늘상 읽으며 ‘자야체’를 판독하는 전문가가 되었다.

이젠 백석 시인도 애인 자야도 모두 이 세상 사람이 아니다. 두 사람은 천국에서 다시 만나 못다한 옛사랑을 새로 이어가고 있을까?

두 젊은이의 도란도란 사랑을 속삭이는 소리가 가까이서 들리는 듯하다.

regret(후회)

커다란 부인 방에 왜소한 몸(이) 없는 듯이 누워서 모든 세상사(를 아주) 멀리 잊은 듯(하다.) 통 속(에 갇힌 것) 같이 부인 가슴(속을) 적적히 지나쳐(간다.)

적막감에 지루하야(해져서) 몸을 틀어 뒤채고 목침을 돋우고 나니 깜짝 이십 대의 가장 수집음 일던 (당시의) 역사 얽힌 모습이 환상에 비치니(친다.)

(문득) 꿈을 깨고 청춘이 회생(回生)된 듯 엉뚱한 생동감에 몸을 다시 뒤쳐서 반듯이 바로 누워 손을 허리에 받치고 눈만 깜빡이는데(깜빡인다.)

도저한 추억이 분명 꿈 속에서 내 청춘이 아니고(아닌 것처럼) 꿈을 깬(깨고 만다.) 흐뭇한(하고) 생생한 흥분된 추억!(으로 내 가슴 속은 흥분이 된다.)

만리(萬里) 원정(遠征) 가신 님 기다리듯 기다려지는 마음(내 마음은 기다려진다.) 했던 말 다시 하기를 만리성(萬里城)을 쌓아 올릴 만치 차곡차곡 다지던 백년가약(百年佳約).

그 무엇인가 부족해서(하고) 불안해서 고통과 절망에서(으로) 울던 그 어린 생명. 그 아니면 이 생명 구할 이 없을 것만 같아 흐느끼는(던) 한 많은 어린 영(靈)이여!

“강산이 살아서는 이별이 없는(을) 나의 마누라!”라고 (다짐)하시던 그 중천금(重千金)의 말씀을 어느 세상에 몇 번 다시 태어난들 잊고 아니 찾아 뵈오리까?

1988년 4월 14일

자야(子夜) 서(書)