신간소개 담당 기자님·피디님·작가님·평론가님들께 ‘꿀팁’

새로 발간하는 시집이나 산문집, 저서가 거의 매일 같이 도착하곤 한다. 내가 시를 쓰는 사람이니 그 우편물 중에는 시집이 가장 많은 편이다. 월간이나 계간 문학저널들도 꽤 자주 온다.

개인저서들을 받으면 마음 속에 부담이 느껴진다. 이 책을 기획하고 발간하느라 얼마나 힘든 고통의 시간을 겪었을까? 발간에 이르기까지 한 편 두 편, 작품쓰기에 골몰해서 차곡차곡 모으던 그런 애타는 시간도 상상이 된다.

사실 시인 작가나 저술가들은 책의 발간도 즐겁고 흐뭇한 일이지만 작품을 쓰고 갈무리하는 그 시간이 무척 행복하다. 작품이 안 될 때는 삶 자체가 심드렁해지고 심지어는 불행의 나락으로 빠져들기도 한다. 드디어 한 권 분량의 작품집이 되면 완성된 출판을 꿈꾸며 작품배열과 가편집을 시작하며 어떤 작품을 어느 위치에 놓을까 고민하며 방바닥에 전체 작품을 펼쳐놓고 천천히 가려뽑는 그 시간이 무척 행복하다.

책 제목을 고심해서 정하고 후기를 쓰며 발문이나 해설집필자를 선정한다. 이것은 시인, 저자들만의 특별한 경험이다. 모두 완성이 되면 출판사를 찾아서 섭외하고 그것까지 결정이 되면 원고를 보낸 뒤 교정지가 나오기를 기다린다.

몇 차례의 교정이 끝나면 드디어 표지 디자인도 확인하게 되고 마침내 출간일자가 다가온다. 이렇게 해서 자신의 완성된 책이 발간되어 집으로 택배뭉치가 도착하는 날, 손바닥에 그 책을 올려놓고 음미하는 그 시간의 행복감은 자신만의 고유한 열락이다.

아무도 거기 동참하지 않지만 온몸으로 퍼져가는 기쁨과 감격이 있다. 그것은 거의 자기도취, 나르시즘에 가깝지만 그러나 글 쓰는 사람의 최고 즐거움이다.

하지만 더 힘든 과정이 또 남아 있다. 일일이 책 앞에 헌사(獻辭)를 쓰고 봉투에 주소를 확인해 낱낱이 적은 다음 풀을 바르고 하나 하나 부칠 준비를 해야 한다. 발송준비를 마친 책더미는 수북히 쌓인다. 그 모든 무거운 걸 큰 백에 담아서 드디어 우체국으로 가는데 발송비도 만만치 않다.

이렇게 책을 부치고 나면 아주 허탈하고 텅 빈 심정이 된다. 이 마음을 위로해주는 과정들이 이후부터 펼쳐지는데 그것은 편지나 엽서로 보내오는 답신의 확인이다. 제각기 다른 글씨와 표현으로 저서 발간의 노고를 묻고 격려를 해준다.예전엔 이렇게 꼭 잘 받았다는 축하나 확인을 편지나 엽서로 보내왔다.

요즘은 이것이 거의 사라지고 SNS를 통해 포스팅이란 방법으로 바뀌었다. 책 사진도 찍어서 올리고 가벼운 해설 수준의 글까지 올려서 정성껏 축하 표시를 전한다. 이것도 시대의 패러다임이 변했으니 그에 따라 바뀐 미덕이나 관습으로 자리를 잡았다.

지난날 김춘수 시인은 나날이 보내오는 무수한 시집을 확인하지 않고 봉투도 뜯지 않은 채 현관 옆 빈 공간에 그대로 차곡차곡 쌓아두었다. 그 분량이 차고 넘쳐 쓰러질 때쯤 고물장수를 불러다가 무게로 달아서 폐지로 처분해버리곤 했다. 그 책들이 고서점에 고스란히 쏟아져 나와 한때 가벼운 소란이 일고 화제가 되기도 했다.

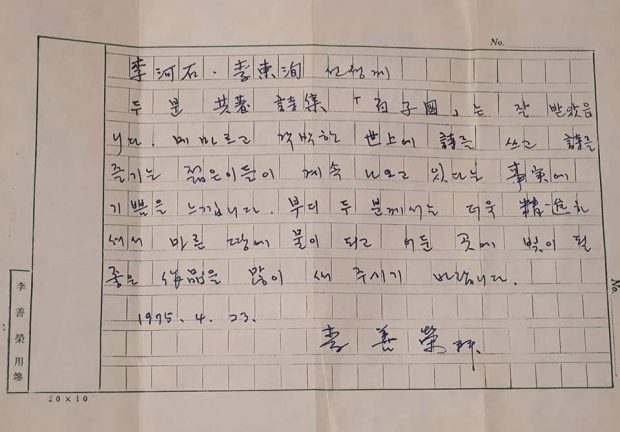

내 나이 20대 중반, 신인 시절에 보잘 것 없는 시집 하나를 발간해서 전국의 여러 문학인들에게 보내었는데 많은 답신과 격려를 받았다. 오늘 올리는 편지는 명망 높은 비평가 이선영(李善榮, 1930~2021) 선생의 친필이다.

경남 고성출신으로 연세대 국문과 교수로 재직했다. 1966년 평론 ‘아웃사이더의 반항’을 <현대문학>지에 발표하면서 비평가로 데뷔했다. <소외와 참여>, <상황의 문학> 등의 저서를 발간했다. 이따금 서울의 공식회합에서 만나면 일부러 다가와 웃으며 격려하고 부추겨주셨다. 일상적 교류가 있었던 것은 아니지만 늘 듬직한 어른으로서 자리해주셨다. 편지에서도 그런 따스한 정이 느껴진다.

李 東 洵 선생께

시집 <百子圖>는 잘 받았습니다.

메마르고 각박한 세상에

詩를 쓰고 詩를 즐기는 젊은이들이

계속 나오고 있다는 사실에

기쁨을 느낍니다.

부디 두 분께서는 더욱 정진하셔서

마른 땅에 물이 되고

어둔 곳에 빛이 될 좋은 작품을

많이 써 주시기 바랍니다.

1975년 4월 23일

李 善 榮 拜