[엄상익의 친일논쟁②] 해방공간 월북화가 정현웅

“내 아버지가 친일파라구요?”

한 유튜브 방송에서 실버타운에 관한 말이 여성의 낭낭한 목소리로 흘러 나오고 있었다. 듣다 보니 낯익은 얘기였다.

몇 달 전 내가 블로그에 올린 글을 그 유튜버는 출처를 밝히지 않고 마치 자신의 의견처럼 말하고 있었다. 그리고 끝에 자기의 독특한 평가를 덧붙여 놓았다. 나의 글이 그렇게 도용당한 경우가 여러 번 있었다. 그러나 내가 내놓은 의견이 다른 형태로 확산되는 것이라는 생각에 이의를 제기해 본 적은 없다.

무심코 내 블로그를 보다가 이상한 댓글이 달린 걸 봤다. 실버타운에 관한 글에 대해 나를 욕하는 글이었다. 다른 유튜버가 덧붙인 개인적인 의견에 내가 책임을 지는 것 같은 느낌이 들었다. 참아야지 별 수 없다는 생각이었다. 그런데 그런 오해가 만일 친일파의 딱지로 붙여졌다면 그 피해는 엄청 크다.

2008년경 어느 날 나의 법률사무소로 나이 지긋해 보이는 남자가 들어섰다. 책상 앞 의자를 권하자마자 그는 흥분한 기색으로 말을 쏟아내기 시작했다.

“아버지가 친일파 화가라고 인터넷에 올라 있습니다. 일제시대 아버지는 신라의 원술랑 출정 그림을 그린 적이 있습니다. 그런데 일본 잡지의 편집자가 그 그림 밑에 ‘나가자, 싸우자’라는 표어를 붙였어요. 친일반민족행위를 색출한다고 얼마 전에 생긴 위원회가 그걸 보고 아버지를 친일파로 결정했어요. 이의신청을 해도 전혀 먹혀들지 않고 도대체 어디 가서 호소할 데도 없습니다. 변호사 사무실을 돌아다녀도 ‘우리는 역사에 대해서는 잘 모른다’면서 전부 거절하더라구요.”

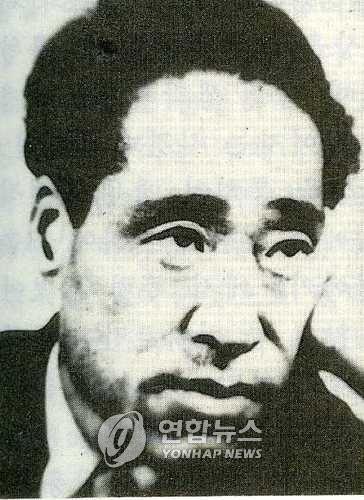

그는 해방 무렵 월북한 정현웅 화백의 아들이었다. 일제시대 가난한 집안에서 태어난 정현웅은 독학으로 그림을 그려 조선미술전람회에서 여러 차례 입상했다. 지금도 평양미술관에 그의 그림들이 걸려있다고 했다. 나는 조용히 그의 다음 말을 기다리고 있었다.

“일제시대 우리 가족은 뚝섬에서 가난하게 살았어요. <동아일보>에서 삽화를 그리던 아버지는 창씨개명을 하지 않아 쌀 한톨 배급받지 못했어요. 아버지는 대중잡지에 삽화를 그려 암시장에서 쌀을 샀어요. 먹고 살기 위해 그림을 그린 것에 대해 왜 친일파라는 낙인이 찍혀야 하는지 잘 모르겠어요. 아버지의 경우는 일본인 편집자가 자기 입맛에 맞추어 그림에 표어와 각주를 넣은 건데 왜 아버지가 그 책임을 져야 합니까? 일제 말기에 친일이 아닌 잡지가 어디 있었습니까? 국가의 이런 식 친일파 몰기는 상식을 벗어난 겁니다. 독립운동을 하고 감옥에 들어가야만 애국자입니까? 아버지뿐 아니라 일제 말 그 시절 힘들게 살아가던 사람들을 오늘의 잣대로 재단하는 건 너무 순진하거나 아니면 악의적인 의도가 있다고 볼 수밖에 없어요. 월북한 아버지 때문에 자랄 때 저는 숨소리 한번 제대로 내지 못하고 살았습니다. 그런데 이제는 친일파의 아들이라뇨”

그는 억울할 것 같았다. 그런 결정을 받은 게 화가만이 아니다. 그 시절 가요를 부른 가수도, 대본에 따라 연기를 한 배우나 만담가도 일제의 정책에 협조한 가사나 대사가 있었다고 친일파로 결정통지가 갔다고 전해 들었다. 이미 죽은 분들을 그렇게 단죄해서 살아있는 후손들에게 주홍글씨를 붙여 주는 게 과연 타당한지 의문이었다.

국가를 대표하는 위원회는 민족정기와 정통성을 찾기 위한 것이라고 했다. 위원회에 찍히면 현실적으로 저항하기가 불가능했다. 법은 친일파가 아니라는 증명을 후손보고 하라고 했다. 죽은 조상이 그렇지 않았다는 걸 증명한다는 것은 사실상 불가능했다. 공평하지 못하게 만들어진 법이었다. 시대를 뒤흔드는 바람에 닻이 되어야 할 법원도 위원회 편인 것 같은 느낌이 들었다.

막막해 하던 정현웅 화백의 아들은 위원회에 대한 이의신청이나 법원에 대한 소송은 희망이 없다며 아예 기대하지 않는 것 같았다. 그는 투쟁 방법으로 글을 쓰는 것을 선택했다. 그는 자신이 겪은 고통과 아버지에 대한 얘기를 한자 한자 적어 시사잡지 <월간조선>에 ‘나의 아버지가 어떻게 친일파란 말입니까?’라는 제목으로 기고했다. 아버지에 대한 판단을 세상과 역사에 맡긴다는 의지였다. 그 얼마 후 민족문제연구소와 위원회는 정현웅 화백에 대한 친일반민족행위 결정을 취소했다. 용기있는 아들의 승리였다. 그러나 다른 사람들 대부분은 그렇게 하지 못한 것 같다.