[엄상익의 시선] 사단장이 따라준 술 거부한 하사관

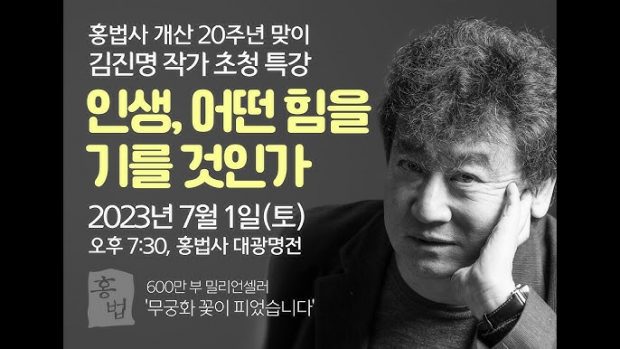

유튜브 화면 속에서 소설가 김진명씨가 젊은 방청객들을 앞에 두고 강연을 하고 있었다.

“저는 소년 시절 집 근처에 있는 남산도서관에 가서 수많은 책들을 읽었습니다. 여러 사람들의 인생이 거기 다 들어 있더군요. 책은 내게 내면적 가치를 키워주는 것이었습니다. 학교 교육은 사회에서 필요한 기능적 인물을 생산하는 걸 목적으로 하고 외면적 가치를 알려줬습니다. 돈을 많이 벌고 높은 자리가 목적이었죠. 학교 다닐 때 저의 성적은 바닥이었습니다. 그래서 대학을 안 가려고 했는데 ‘그래도 대학은 나와라’하는 아버지의 말씀 때문에 가게 됐습니다. 제가 작가로 인생을 살아오면서 대통령도 보고 장관도 보고 부자도 만나봤습니다. 그러나 외면적 가치를 추구한 사람들이 결코 고급인간은 아니라는 걸 느꼈습니다.”

그의 말이 무엇을 의미하는지 대충 알 것 같았다. 자본주의 사회는 어떤 것이든 상품이 되어야 한다. 그리고 돈으로 그 가치를 매긴다. 예술가인 작가가 추구하는 진선미의 가치와는 존재하는 평면이 다른 것이다.

그의 말을 들으면서 남산도서관의 모습이 기억의 안개 저편에서 내게 살며시 그 모습을 드러냈다. 내가 까까머리 검정교복의 소년시절 고급 저택같은 남산위의 붉은 벽돌 건물이었다. 양철 도시락을 싸서 그곳에 가서 소설을 읽었다. 점심시간 휴게실에서 밥을 먹고 있으면 세미클래식 음악이 잔잔하게 흘러나와 공기 속에서 출렁거렸다. 애잔한 추억이 남아있는 도서관이었다.

나는 동해의 바닷가 실버타운에서 나이를 먹어가고 있다. 어제 늦은 밤이었다. 밀도 짙은 어둠이 창에 붙어 검은 거울이 되어 있다. 거울 속에는 백발에 등을 웅크린 내가 보였다. 나이를 먹어 가면서 ‘어떻게 살아왔지?’ 하고 지나온 삶을 성찰해 본다. 부족한 것, 아쉬운 것, 부끄러웠던 일, 실패한 경험들이 재고품같이 기억의 창고 안에 잔뜩 쌓여있다. 그런 경험들 속에 괜찮은 것들을 찾아 먼지를 잘 닦아 창고 문 앞의 탁자위에 소박하게 내놓는다. 필요한 몇몇 사람에게는 귀중한 선물이 될 수도 있을 것 같다는 생각에서다.

나의 작은 못난 경험들이 모두에게 도움이 되는 것은 아니다. 지나가다가 보고 이런저런 흠을 잡는 사람도 있다. 그래도 두 귀와 마음을 열고 들어주는 사람도 있는 것 같다. 나는 누구에게 주장하려는 것이 아니라 나의 경험을 고백하고 함께 나누려는 마음이다. 더러는 나도 못나고 실패하고 힘들었다고 말해주고 싶다. 살아보니까 그런 말이 가장 위로가 됐기 때문이다.

지난 삶을 정리하면서 요즈음에야 ‘아, 그랬을 걸’ 하면서 깨닫고 크게 후회하는 게 있다. 그 비결을 진작 알았더라면 순간순간의 일상에 그림자가 없고 더 행복했을 것이다.

그게 뭘까. 실버타운에서 2년간 묵으면서 그걸 다시 확인했다. 실버타운에 있는 노인들은 이제 세상을 벗어나 모두 평등하다. 그러나 아직도 정신적으로는 족쇄에서 풀려나지 못한 경우가 있다. 하사관 출신은 대령에게 주눅이 들고 대령은 장군 출신에게 아직도 기가 죽어있다. 경찰 출신은 검사를 의식하기도 한다. 이 세상의 외면적 가치가 그대로 남아 그들의 정신을 얽매고 있다.

그 족쇄가 풀렸는데도 자유롭지 못한 경우를 본다. 젊은 날은 더했을 것이다. 돈도 정신을 묶고 있다. 나름대로 생활비는 있는데도 정신적으로 계급이 나뉘어 있다. 서울사람 지방사람 강남서초에 사는 사람 변두리에 사는 사람등등 재산이 현대판 인간의 계급인 것 같다.

나 역시 다르지 않았다. 입학을 하면서부터 평생을 남들이 한 말을 따라 그들의 가치관에 따라 살았다. 나는 허수아비 인간일 수도 있었다. 꿈꾸는 인간이었다. 세상에서 깨어있기가 힘이 들었다.

지금에 와서 후회한다. 세상을 보는 시각과 마음을 조금 바꾸었다면 전혀 다른 행복한 삶을 살 수 있지 않았을까. 돌이켜 보면 내가 스스로 마음속에 지옥을 만들고 거기에 갇혀 고통받았다.

내가 육군 대위 시절 전방 사단에 근무할 때였다. 참모들 앞에서 사단장이 이런 말을 하는 걸 들었다.

“내가 부대 회식에서 돌아가면서 술을 한잔씩 따라 주었지. 그런데 하사관 한 명이 자기는 예수를 믿으니까 술을 받을 수 없다는 거야. 내가 그래도 한잔 받으라고 명령했지. 그랬더니 하는 말이 군복을 벗더라도 그 명령은 지킬 수 없다는 거야. 많은 부하들 앞에서 당황스럽고 난처하더라구. 내가 졌지.”

장군인 사단장이면 부하인 하사관들에게 왕같던 시절이었다. 직접 얻어맞기도 하던 때였다. 미숙했던 나는 술 한잔에 어떻게 장군에게 감히 그렇게 항명할 수 있을까? 하고 의문을 품었었다.

그 하사관은 믿음이라는 강한 내면적 가치를 가지고 있는 사람이었다. 그는 자신의 계급이 하사관일 뿐이지 인간이 하사관이 아니라고 했다. 그런 말이 화두같이 내게 다가왔다. 장군 중에는 내가 어떤 일을 잘 해냈을 때 ‘그 정도면 대위가 아니라 중령쯤 되는 것 같다’고 칭찬을 해주었다. 나는 그 말을 들으면서 생각해 보았다.

내가 계급이 대위지 인간이 대위인가?라고. 제일 말단인 9급공무원도 직급이 9급이지 인간이 9급은 아니라는 걸 깨달았다고 할까.

요체는 믿음이나 철학같은 내면적 가치였다. 인간은 내면적 가치를 가지고 있다면 아무리 낮은 지위라도 또 가난 속에 있어도 당당하고 행복하게 살 수 있다. 돈도 벌고 지위도 올라가야 하지만 사람마다 내면의식의 보이지 않는 산을 올라야 한다 그 산을 올라 봐야 삶을 깨달을 수 있지 않을까.