[엄상익 칼럼] 그의 할아버지는 노비였다

특이한 얘기를 들었다. 그의 할아버지는 노비였다고 했다. 할머니도 노비였고, 아버지는 머슴, 어머니는 하녀였다고 했다. 2023년인 지금도 그는 노비인 할아버지와 머슴인 아버지 기억을 그대로 간직하고 있다고 했다. 그는 사업에 성공했다고 한다. 많은 대학생들에게 등록금 전액 장학금을 지급하고 있다. 그는 왜 할아버지가 노비고 아버지가 머슴인 걸 망각하지 않고 있을까.

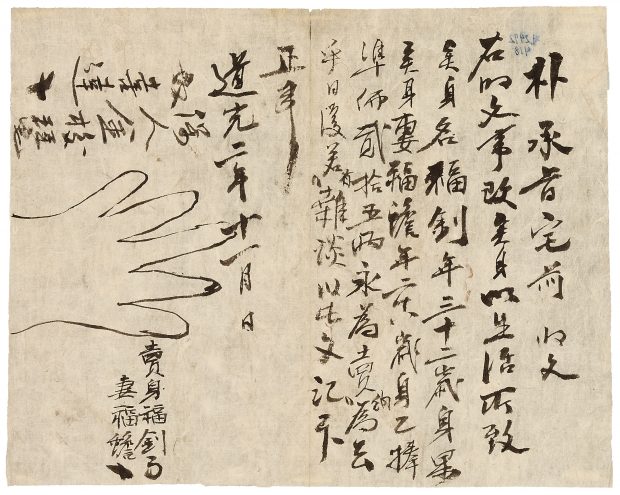

내가 대학교 입학 무렵 외가의 집성촌을 갔다가 우연히 예전의 노비문서를 본 적이 있다. 누렇게 쩌든 한지에 노비인 한가족의 이름이 먹으로 써 있었다. 그리고 노비들의 크고 작은 발바닥 모양이 검게 찍혀 있었다. 우리 세대까지 봉건신분제의 원형질이 잠재의식에 남아 있던 것 같다.

고등학교를 다닐 무렵이다. 양반집 자제들이 참 많았다. 송시열의 몇대 종손이라고 하는 친구는 조상의 과거 답안지를 소장하고 있다고 했다. 누구의 할아버지는 조선말 대신이었다고 하고 또 다른 친구는 조선조 호남의 대표 학자였던 하서 선생의 후손이라고 하면서 그 조상의 서원을 구경시켜 주기도 했다. 한 선배는 어머니가 대원군 손녀라고 했던 기억이 가물거리기도 한다.

비서가 신발 신겨주는 두 사람…대통령과 재벌 회장

아직도 봉건시대 잔재가 남아있는 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 대통령이 해외 순방 중 골프를 치는 걸 본 적이 있다. 겨울이었다. 특이한 광경이었다. 그린에 떨어진 골프공을 주워 공손히 대통령에게 바치는 수행직원이 있었다. 운동일 뿐인데 공만 줏어주는 시녀를 둬도 되나 하는 생각이 들었다. 경호원들은 골프장 주변 눈 덮인 나무 밑에서 서서 떨고 있었다. 대통령이 이동하면 그들은 소리없이 그늘 속에서 따라가고 있었다. 대통령은 아직도 왕이었다. 박근혜 대통령의 비서실장을 지낸 한 분은 내게 대통령을 ‘지존’이라고 표현했다. 여왕이라는 소리였다.

한 언론사 사주의 장례식장에서였다. 상가의 일을 하는 사람이 내게 이런 말을 했다. “문상을 하고 나갈 때 비서가 신발을 신겨주는 사람이 두명 있었어요. 하나는 대통령이고 다른 하나는 최고 재벌 회장이었어요.”

자본주의 사회에서 재벌 회장도 왕 같은 존재로 승격된 것 같았다.

한 검사장이 다른 사람과 법원에서 나오는 광경을 본 적이 있다. 비가 한 두 방울 뿌리기 시작했다. 검사장의 비서인 듯한 사람이 얼른 우산을 펴서 받쳐 주었다. 비서의 양복 위로 빗방울이 떨어지고 있었다. 그 옆에 함께가는 사람도 마찬가지로 비를 맞고 있었다. 검사장은 무심하게 세워진 그의 차 앞까지 갔다. 비서가 차문을 열어주었다. 그 검사장은 그런 의전이 익숙한 듯 차의 뒷좌석에 근엄하게 앉았다. 장차관들의 모습도 그 비슷했다. 왕 아래 판서나 참판같은 양반귀족의 잔재가 아직도 남아 있는 것 같다.

헌법은 ‘대한민국은 민주공화국’이라고 규정하고 있다. 평민의 나라라는 소리다. 나는 평민이라는 단어에 호감을 가진다. 빈민이라든가 민중, 노동계급이라는 단어에서는 증오와 피냄새가 번져나온다. 내가 상정하는 평민은 사람다운 사람, 사람으로서의 가치를 지닌 존재다. 지위나 돈을 떠나서 사람다운 가치를 지닌 사람을 말한다.

왕족이나 귀족 안에도 평민이 있고, 평민 안에도 귀족이 있는 것 같다. 외국의 어떤 대통령은 대통령궁에 살지 않고 변두리에 있는 허름한 자기의 양철지붕 집에서 산다. 낡은 차를 타고 출퇴근을 한다. 월급의 일정 부분은 빈민을 위해 기부한다. 아내는 저녁이면 동네 마트에 가서 장을 본다. 그 대통령은 평민이 아닐까. 화려한 양복에 금장시계를 매달고 다니다가 그걸 다 벗어버리고 물레를 돌리던 간디도 평민으로 변신한 게 아닐까.

우리나라의 어떤 대통령은 휴일이면 직원들을 모두 집으로 보내고 부인과 함께 라면을 끓여 먹었다고 한다. 그가 퇴임후 밀짚모자를 쓰고 자전거를 타고 논두렁길을 다니는 장면을 봤다. 그는 평민이 아니었을까.

근무 시간 지났다고 타고 있던 관용차 돌려보낸 대법관

내가 아는 대법관이 있다. 그는 근무시간에 꼭 필요한 경우가 아니면 자기에게 배정된 관용차를 타지 않았다. 비서의 수행도 사양했다. 그가 대법관의 관용차를 타고 가는 도중 근무 시간이 끝난 적이 있었다. 그는 관용차를 그 자리에서 돌려보내고 일반택시를 타고 귀가했다는 얘기를 들었다. 그는 평민이었다.

내가 아는 한 재벌 회장은 일요일이면 일하는 사람들을 다 놀러가게 하고 부부가 길거리를 다니면서 노점상에서 토스트와 커피를 즐기는 모습이었다. 그가 화장실에서 소변을 본 후에 혹시나 오줌방울이 떨어졌을까 걱정해서 휴지로 바닥을 깨끗이 닦는 모습을 봤다. 그는 재벌이라도 평민의식을 가지고 있는 것 같았다.

평민이란 반드시 가난한 사람만을 가리키는 것은 아닌 것 같다. 평민이란 소시민만을 가리키는 것도 아니다. 지위나 많은 돈을 가져도 평민의식을 가진 사람은 평민이라는 생각이다.

가진 돈을 유난히 과시하는 사람을 본 적이 있다. 이탈리아에 최고급 승용차를 주문한 걸 자랑했다. 그는 또 자기 같은 부자가 세금을 내서 못하는 놈들을 먹여살리는 데 쓸데없이 노조나 만들고 데모를 한다고 목소리를 높였다. 그는 근성이 귀족인 것 같았다. 지위를 부러워하고 이욕에 끌리는 자는 이름은 평민이라도 사실은 귀족이 되고 싶은 사람이다.

어떤 특권도 누리기를 원하지 않는 사람이 진짜 평민이 아닐까. 노비 얘기를 듣는 바람에 평민을 한번 생각해 봤다.