[엄상익의 시선] “저는 3류작가라서 더 감사합니다”

내가 살고 있는 동해 바닷가 실버타운의 목욕탕 안 욕조에 앉아 반신욕을 하고 있을 때였다. 맞은 편에 처음 보는 듯한 남자가 앉아 있었다. 그가 불쑥 내게 물었다.

“여기 실버타운에서 사세요?”

“그렇습니다.”

“좋아요?”

“어떤 사람은 천국이라고 하고 어떤 사람은 지옥이라고 하더라구요. 혼자 글을 쓰거나 그림을 그리거나 성경이나 불경을 보는 사람에게는 천국이고 세상의 관계가 더 재미있는 사람에게는 무료하고 답답한 것 같아요. 선생은 어느 쪽이십니까?”

“친구들을 좋아했는데 다 떨어져 나가고 한두 모임만 남았는데 거기도 보면 돈이 없거나 아까워서 못 나오는 친구들이 있어요. 저절로 혼자가 되는 것 같아요”

“왜 굳이 동해안의 외진 이곳으로 오려고 하세요?”

이번에는 내가 되물었다. 이곳은 침묵과 완만한 죽음을 기다리는 외진 곳이기도 하다. 현세와 내세 사이에 존재하는 황혼의 약간의 틈을 즐기려고 하지 않으면 살기에 힘들 수도 있을 것 같다. 그가 자기 얘기를 시작했다.

“저는 퇴직을 하고 말레이지아에서 살아봤어요. 자연환경도 좋고 매일 골프도 치고 괜찮은 곳이죠. 그런데 이상하게 살기 싫더라구요. 그래서 한국의 실버타운에 들어가려고 여기저기 다니면서 알아보고 있어요. 수도권의 고급 실버타운은 가격이 상당하더라구요. 그래도 자리가 없어 대기해야 한다네요. 시설면에서는 최고예요. 그런데 그 내막은 시끄럽더라구요.

자기들끼리 어떤 학교 출신이니 왕년에 뭐를 했느니 돈이 얼마나 많으니 자식이 어떻게 잘됐느니 하는 걸 가지고 비교질하고 서로 싸운다고 하더라구요. 어떤 노인이 자기 자식이 판사라고 자랑하니까 듣는 노인이 그 잘난 자식이 한 달에 실버타운을 몇 번이나 방문하느냐고 하면서 비꼬더라구요.”

인간은 한번 머리속에 박힌 세상적인 잣대를 죽을 때까지 뽑아낼 수가 없는 것 같다. 내가 묵는 실버타운의 한 90대 노인도 이 안에 이화여대 출신이 한 명도 없는 것 같다고 하면서 질이 낮다고 했고, 어떤 여성은 왕년에 도지사 사모님이었다고 존중하는 투로 말하기도 했다. 어떤 사람은 공무원인 걸 자랑하고 어떤 노인은 해병대 군복을 입고 자랑스럽게 밥을 먹으러 나타나기도 했다. 들끓는 세상은 실버타운에도 교회에도 어떤 곳에서도 존재하는 것 같다.

“실례지만 연세가 어떻게 됩니까?”

그는 내 신상이 궁금한 것 같다.

“칠십은 넘겼습니다.”

“나는 팔십을 넘겼는데 아직 어리시구만”

한국의 비교는 나이부터 시작된다.

“직업은 뭘 했습니까? 저는 방송국 기술감독으로 평생 근무했습니다. 그 계통에서 내 이름을 대면 거의 다 알 겁니다. 유명한 음악인인 이봉조씨나 작곡가 박춘석씨 그리고 쑈쑈쑈라는 큰 프로의 연출인 조용호와 다 형님 동생하고 친하게 지냈죠. KBS의 방송프로그램 마지막 자막에는 음향감독에 거의 내 이름이 나왔으니까요.”

나는 그에게 법조인이라고 사실대로 말하기가 꺼려졌다. 우리 세대는 법조인이라고 하면 위화감을 느끼고 사람들이 싫어하기 때문이다. 한참 자신을 올린 그가 기분이 나빠질 것 같기도 했다.

“저는 그냥 글을 쓰는 사람입니다.”

“아. 작가이시군요. 그러면 대표작은 뭔가요?”

그렇게 물어오니까 갑자기 대답이 막혔다. 그는 내가 얼마나 유명한가를 묻는 것 같았다.

“저는 대표작이라고 말할 만한 게 없네요. 그냥 잡문을 써서 재미로 인터넷에 올리는 정도니까요. 굳이 말하자면 삼류작가라고 할까요.”

“에이 무슨 그런 말씀을”

그가 순간 조금 멋적어하는 표정이었다. 내가 덧붙였다.

“방송국에 계셨다니까 기억이 살아나는데 제가 리포터 역할로 방송프로그램도 두 개 정도 해 본 적이 있습니다. 그런데 해 보니까 재능도 없고 얼굴도 받쳐주지 않아서 일찍 내 주제를 알아채고 쫓겨나기 전에 스스로 알아서 나왔죠.”

그건 사실이었다.

“허허 착한 분이군요. 방송국은 뻔뻔스럽고 독한 놈들만 살아남는 치열한 곳이기도 하니까요.”

그와 헤어지고 난 후에 내가 왜 그렇게 대답을 했는지 잠시 생각해 보았다. 평소의 나와 다른 것 같았다. 나 역시 평생 남과 세상적인 잣대로 비교하고 시기와 질투가 들끓었다. 남이 잘난 척하면 그 꼴을 못봐주고 그를 뭉개려고 달려들었다.

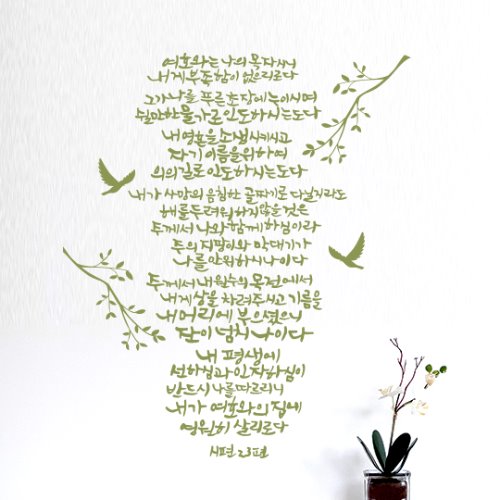

그런데 오늘은 ‘삼류’라고 내 자신을 솔직히 고백하는 말이 튀어나왔다. 세상 잣대로는 변호사로나 글쟁이로나 맞지 않나 하는 생각이다. 그래도 마음 깊은 곳에서 새로운 기쁨이 피어오르는 것 같다. ‘시편 23편 천번쓰기’ 기도를 했더니 내가 보이는 기적이 일어난 것 같다. 감사하다.