[엄상익의 관찰] “어떤 사람이 좋은 연기자입니까?”

마음의 오지에서 오래된 기억 하나가 꿈틀거리며 나왔다. 20여년전 추운 겨울날 종로3가 뒷골목 허름한 곱창집이었다. 검은 불판에 원로 영화감독인 그가 곱창을 뒤적이며 굽고 있었다. 그 앞에 내가 있다. 영화감독인 그는 인기스타보다는 무명 연기자를 발굴해 스타로 많이 만들었다.

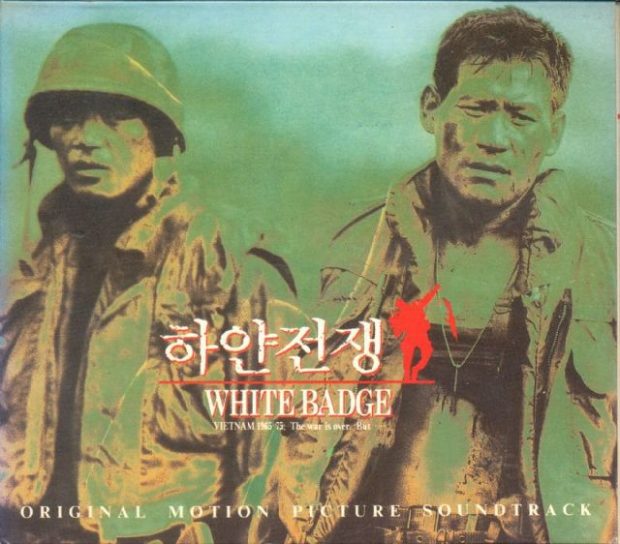

6.25전쟁을 다룬 <남부군>이나 베트남전쟁을 다룬 <하얀 전쟁>이란 영화에는 감독의 철학과 의미가 담겨있었다. 그가 만드는 영화의 배우들은 자기 역을 맡는 순간 새로 태어났다. 그는 영화 속의 조물주였다. 더러 처참한 피해자를 만들기도 하고 악인을 창조하기도 했다.

“어떤 사람이 좋은 연기자입니까?” 내가 그에게 물었다.

“하얀전쟁이란 베트남 전쟁을 얘기하는 영화를 찍을 때였어요. 열다섯명의 소대원을 따라가면서 촬영했어요. 그때 감독인 제가 열다섯명에게 숙제를 줬죠. 각자 자기의 경험을 살려 거기 맞는 캐릭터를 만들어 연기해 보라는 거였죠. 그런데 잠깐 나오는 단역인데도 모두들 좋은 역할만 하려고 하는 거예요. 소대원이 움직이려면 그중에 바보도 있어야 하고 싸가지없는 존재도 있어야 하는데 전부 다들 그런 역은 싫어하는 거예요. 그래서 내가 한 사람 보고 바보역을 하라고 했더니 싫어하더라구요.”

바보나 사람들이 미워하는 악역을 맡는 사람의 감정은 어떨까. 자기를 망가뜨려야 하는 건 아닐까. 비록 영화라고 하더라도 세상의 오해와 미움의 감정과 부딪쳐야 하는 것은 아닐까. 그가 말을 계속했다.

“그런데 말이예요, 단역배우 중 한 친구가 자기는 싸가지 없는 역할을 하겠다고 자청했어요. 다른 동료들 모르게 미군들의 보급창고에서 레이션을 훔치고 냉장고 등 미제 가전제품을 사서 챙기고 귀국할 때 남들 몇 배 이익을 챙기는 욕심꾸러기 얌체역을 기가 막히게 열심히 하는 거예요.”

자기에 대한 인상을 망가뜨리는 연기란 마음의 깊이나 유연성이 있어야 할 수 있는 게 아닐까 하는 생각이 들었다. 나는 감독인 그의 말을 조용히 기다리고 있었다.

“그런데 필름 편집을 하는데 문제가 생겼어요. 사정상 그 친구가 혼신의 힘을 다해 연기한 장면을 자르게 된 거예요. 그 친구의 입장에서는 얼마나 실망이 크겠습니까? 목숨 건 연기인데요. 그래서 내가 미안하다고 사과하면서 다음에 영화를 찍을 일이 있으면 꼭 더 좋은 역을 주겠다고 하면서 위로했죠. 그 친구는 내색을 하지 않고 덤덤하더라구요. 내가 그 일을 가슴 속에 꼭 새겨뒀는데 워낙 그 자신이 낮은 자세로 임하고 성실하니까 내가 안해줘도 얼마 있다가 보니까 텔레비젼 드라마에서 그 친구가 뜨더라구요. 그 사람이 허준호씨였어요.”

삶에 암시를 주는 깊은 의미가 들어있는 말이었다. 어쩌면 우리의 인생도 한편의 영화인지 모른다. 우리는 각자 하늘이 준 자기의 배역에 따라 일생 연기를 하며 살아가고 있는지도 모른다. 소년 시절 나는 꿈속에 살면서 세상무대에 나가면 주인공이 되고 싶었다. 그게 꿈이라는 걸 아는 데는 시간이 많이 걸리지는 않았다. 고교시절 재벌집에 태어난 아이들이 영화 속의 주인공 같은 역할이었다. 아니면 주인공의 대척점에 있는 중요한 역이었다. 그 주인공을 따라다니는 아이들은 조역 내지 단역이라고 할 수 있을까.

또 다른 주인공역은 공부를 잘하고 집안이 좋아 화려한 앞날이 보장된 천재 같은 친구들이었다. 타고난 외모나 지능 그리고 환경이 주인공역이 아니라 조역이나 단역에도 적합치 않은 걸 아는 데 많은 시간이 걸리지 않았다. 나는 세상무대에서 떨어져 나와 혼자 서 있는 겨울나무처럼 될 것 같은 느낌이었다고 할까. 주제를 모르고 피라미가 상어가 되는 꿈을 꾸었다고나 할까.

어머니는 오르지 못할 나무는 쳐다보지도 말라고 했다. 인생 영화에서는 반전이 없는 것 같았다. 재벌 아들은 회장이 되고 천재 같은 친구들은 권력과 명예를 잡는 것 같았다. 최전방 하얀 눈이 덮인 들판에서 밤새 순찰을 돌다가 하늘에 있는 그분을 향해 따진 적도 있다. 왜 이렇게 돈도 없고 실패를 반복해 절망에 빠지는 역할을 맡기시느냐고. 그러다 생각을 바꾸었다.

어떤 역을 맡기든 연출자의 권한이었다. 따진다는 자체가 웃기는 행동이었다. 나보다 더 따분한 배역을 맡은 친구들도 있었다. 소아마비를 앓아 평생 다리가 불편한 친구는 자기가 왜 그런 역할을 맡았는지 이유를 알 수 없다고 했다.

병원 침대에서 병자 역할을 맡은 친구도 있고 자살로 일찍 자신의 역할을 끝내는 경우도 봤다. 하기야 인생이라는 영화에는 연출자가 보기에는 그런 역도 꼭 필요할 것이다. 나는 인생이라는 영화촬영장에서 그분이 맡겨주는 배역에 충실하기로 마음을 바꾸었다. 내가 익숙하게 하는 일이 천직이고 그분이 맡긴 배역이라는 걸 알게 됐다. 내가 맡은 역을 사랑하기로 했다. 그리고 거기에 나름 진실이라는 색채를 덧칠해 보려고 했다. 진실은 항상 비호감이었다.

오해받고 얻어맞고 침 뱉음을 당하는 게 나의 역할 중에 있었다. 연출을 담당한 하늘에 계신 그 분이 대통령 후보나 장관 대법관역을 준 사람들을 보고 부러운 마음을 없애기로 했다. 인생 영화촬영장에서 맡은 잠시의 배역일 뿐이라는 생각이었다. 연출자가 왕의 역을 맡기든 왕궁의 문지기 역을 맡기든 충실하게 그 역할을 하면 될 것 같았다.

문지기역을 맡은 사람이 나는 이런 역을 할 사람이 아니라고 무대를 떠나버린다면 그게 가장 우스꽝스러운 행동이 아닐까. 눈에 띄는 화려한 배역은 맡지 못했지만 그런대로 최후의 장면까지 면면히 버티어 온 것 같다. 이제 촬영이 끝날 때가 됐다. 연출자인 그분은 하늘에서 어떻게 나의 연기부분을 편집하고 계실까. 올라가서 거기 펼쳐진 스크린을 보고 부끄럽지나 않았으면 좋겠다.