[이신석의 난행難行 20] 쿠르드 출신 난민들 진한 ‘형제애’에 콧등 시큰

[아시아엔=이신석 <아시아엔> ‘분쟁지역’ 전문기자] ‘유럽 난민위기’ 혹은 ‘난민사태’라는 표현이 있다. 시리아나 아프리카에서 유럽으로 밀려드는 난민들을 수용해야 하는 유럽 입장에서는 위기일 수밖에 없을 것이다.

그러나 그것은 어디까지나 유럽의 입장만을 나타내는 것일 수 있다. 서구 언론들은 난민 위기로 인한 정치·경제·외교·국제관계를 다루고, 때로는 난민수용소의 심각성이나 NGO 활약상을 다루곤 한다.

살던 곳을 떠나 난민의 길을 택할 수밖에 없고, 생사를 넘나들며 한치 앞 미래도 알 수 없는 상태로 하루 하루를 버티고 있는 그들을 대변해 줄 언론은 거의 없다.

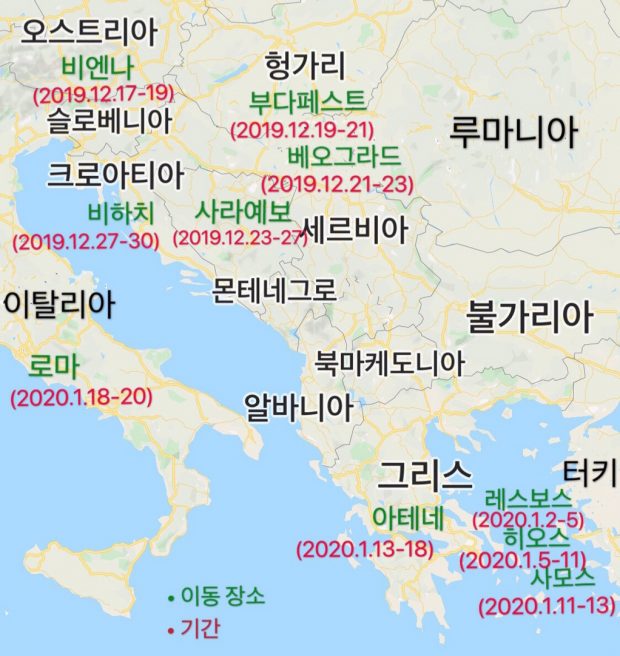

이에 필자는 터키나 시리아를 출발점으로 하지는 못하지만 수많은 난민이 이동했고 지금도 이용하고 있는 발칸 루트를 따라 움직이며 그들의 눈과 귀, 그리고 발이 되어 보고 싶었다.

공식적으로는 거의 막혀 버린듯한 발칸 루트에서 여전히 위험을 무릅쓰고 국경을 넘어 유럽으로 들어가려는 난민들을 만났다. 또 그리스의 섬을 돌며 이미 포화상태가 되어버린 난민수용소에서 차마 바라보기 어려운 열악한 환경에서 생활하는 난민들도 만났다.

그들을 반기는 곳은 그 어디에도 없었다. 그들의 미래는 앞이 보이지 않았다. 하루하루 연명하는 생활은 비참하기 그지 없었다. 유럽으로 들어가는 것이 유일한 목적인 난민들에게 유럽은 쉽게 문을 열어주지 않고 있다. 혹시나 유럽으로 향하는 길을 찾을 수 있을까 하는 기대 속에 난민들은 오늘도 그리스의 섬으로 들어오고 있다.

난민들과 그들에 의해 뜻하지 않은 불편과 갈등을 겪는 현지인들이 당면한 문제를 풀어가는 건 쉬워 보이지 않는다. 한두 나라의 개방과 노력으로 해결되는 것도 아닐 것이다. 또 자국민 보호를 명분으로 국경을 닫는다고 해결될 문제도 아니다.

지구라는 한 배에 타고 있는 사람들이 함께 조금씩 양보하고 하나씩 풀어나가는 것 말고는 별다른 방법이 없을 듯하다.

그래도 한달 반 동안의 취재 동안 적잖은 희망을 발견했다. 낡은 옷과 흙 묻은 얼굴에도 반짝이는 아이들의 눈, 여러 나라에서 달려와 묵묵히 일하는 자원봉사자들의 든든한 어깨, 난민의 길을 택했지만 자신들의 확고한 신념을 버리지 않은 청년들의 굳게 다문 입···.

그리고 세계 각국에서 성원과 지지를 보내는 사람들이 그 희망의 불씨를 꺼트리지 않고 있다고 생각한다.

마지막으로 라브리오에서 만난 쿠르드족 두 여성과의 재회는 지난 4년간 숨겨왔던 내 개인적인 아픔을 씻을 수 있게 해주었다. 2016년 터키 지즈레 취재 당시 강제억류됐던 기억은 가끔 밤에 악몽으로 이어졌고 상처로 남아 있었다. 그런데 이번에 뜻하지 않은 만남에, 이건 우연이 아니라 필연이라고 나는 생각했다.

그동안 <아시아엔> 분쟁지역 전문기자로서 분쟁지역과 난민촌을 찾아 취재하면서 겪었던 고초를 말끔히 씻어주는 재회였다. 그 커다란 선물에 참으로 기쁘고 감사하고 행복하다. <끝>