[시각 문화 3.0 시대 ③] 이미지의 연속성까지 구현한 인류: 영화·애니메이션의 탄생

[아시아엔=김인철 전주비전대 교수, 시각문화평론가] 인류는 시각이미지의 영속성과 더불어 연속성(連續性, continuity)도 아울러 추구했는데 이는 조금 지나친 욕심으로 비춰지기도 했다. 그러나 지금 그 결과물들을 놓고 볼 때 한번쯤 부려볼만한 욕심이었다는 생각이 든다.

몇 년 전 세계에 감동을 선사한 애니메이션 영화 <겨울왕국>(Frozen)을 보면 인류가 이룩한 시각문화에 경의를 표하게 된다. 단순한 만화를 넘어 애니메이션이 탄생했고, 이게 컴퓨터의 힘을 빌어 스토리와 그래픽까지 완벽히 구현해냈으니 예술성 여부를 떠나 놀라울 따름이다.

움직이는 모습에 대한 인류의 지속적 탐구 기록 역시 많이 남아있다. 멀리 알타미라동굴벽화에서부터 그런 이미지들이 보인다. 이 벽화를 그린 이들은 동물의 다리를 여러개 겹쳐 표현하여 마치 무섭게 돌진하는 모습을 묘사하고자 했다. 머리 앞부분까지 크고 뾰족하게 나타내 매우 역동적인 모습이다. 이를 보면서 누구든지 그 움직임을 느낄 수 있었을 것이다.

근대로 넘어와 보자. 후기 인상주의 화가 반 고흐(Vincent van Gogh)의 유명한 그림들을 보면서 우리는 정지된 사물에서 느껴지는 명상적 움직임을 알 수 있다. 우선 ‘밤의 카페’(Night cafe)를 보자. 술집에는 사람들이 술을 마시고 있고 가운데에는 당구대가 놓여있다. 고흐는 술집이라는 공간에서 밤 늦은 시간과 그 시간의 경과를 천장에 매달린 조명들을 통하여 나타내고 있다. 세 개의 등불 언저리는 빛의 명멸(明滅)을 강조하고 있다. 시간의 흐름에 대한 통찰은 그의 유명한 작품 ‘별이 빛나는 밤’(A starry night)에서도 볼 수 있다.

드넓은 밤하늘을 무수한 별들과 초승달이 장식하고 있으며, 이들은 마치 거대한 파도와 같은 움직임을 보이고 있다. 밤하늘 천체의 멋진 움직임을 표현한 유일한 작가가 바로 반 고흐 아니었을까?

이렇듯 인류의 이미지 연속성에 대한 추구는 수많은 노력 끝에 이루어진 것이다. 1650년 이탈리아 베니스에서 만들어진 ‘매직 랜턴’(the magic lantern)은 현대 환등기(projector)의 기술적 근거가 되었다. 이후 1824년의 소마트로프(Thaumatrope)는 서로 다른 두 그림을 한 원반의 앞뒤에 그려 넣고 손으로 돌리면, 마치 시각적으로 그림이 움직이게끔 느끼도록 한 장치였다. 즉 인간의 시각적 잔상효과(殘像效果, persistence of vision)를 이용한 것인데 이는 현대 영화제작의 기본적 원리가 되었다.

19세기에는 많은 기술적 발전이 이루어졌는데 애니메이션에서의 급진전은 1831년의 페나키스토스코프(Phenakistoscope)에서 볼 수 있었다. 초기 애니메이션으로 인정받는 이 기술은 원반 위에 연속적인 그림들을 그려 넣은 뒤 움직이게 하여 이를 좁게 파여진 홈으로 들여다보면 마치 이미지가 움직이도록 느끼게 만들었다. 이것 역시 현대 애니메이션과 영화 제작 기법의 중요한 근거가 되었다. 이어진 발명이 1834년의 조트로프(Zoetrope)이다.

윌리엄 호너(William Horner)는 페나키스토스코프의 원리를 보다 발전시켜 원통형을 구현했다. 그는 원통형 드럼의 안쪽에 단순한 동작의 그림들을 붙여서 연속 동작의 효과를 나타냈고, 드럼 바깥쪽의 틈새에는 마치 현대 카메라의 셔터와 같은 순간적 정지 상태를 만들어 들여다 볼 때마다 그림이 움직이는 것처럼 보이도록 했다.

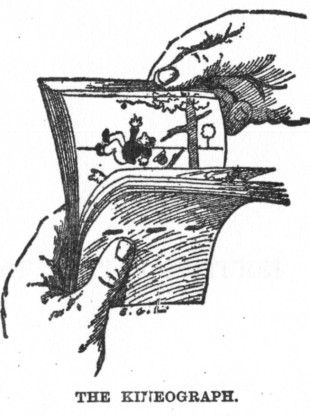

이때 이루어진 또다른 방법 가운데 하나가 바로 ‘플립북’(Flip book)이었다. 책 페이지마다 각각의 그림을 그린 후 페이지를 물 흐르듯이 넘기면 이미지가 마치 움직이게 보이도록 한 것이었는데 이는 우리 학창시절에도 재미 삼아 만들어본 기억이 있을 것이다.

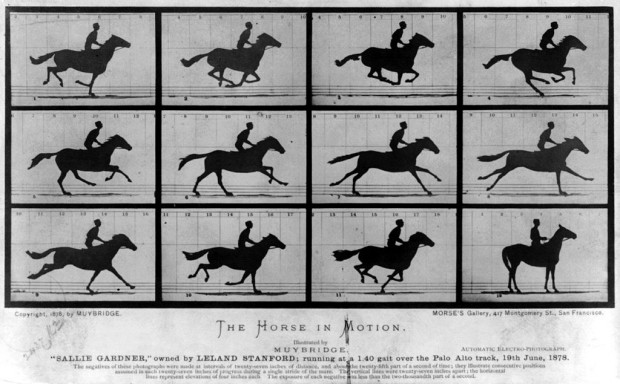

현대 애니메이션과 영화의 발전에 있어서 빼놓을 수 없는 인물이 있다. 바로 에드워드 머이브리지 (Eadweard Muybridge, 1830~1904)이다.

당시 화가들이 말달리는 모습을 그릴 때 말의 발이 땅에서 떨어지게끔 표현하는 방법이 일반적이었다. 이는 우리나라 고구려 벽화의 ‘수렵도’에서도 볼 수 있다. 그런데 근대에 이르러 이에 의문을 갖는 사람들이 나타났다. 아무리 빨리 달려도 말의 발은 땅에서 떨어지지 않는다는 주장을 하는 사람들이었다. 이를 입증하기 위하여 캘리포니아의 부호이자 주지사를 역임했고, 아들의 죽음을 애도하여 스탠포드 대학교(Stanford University)를 설립한 리랜드 스탠포드(Leland Stanford)가 나섰다. 그의 주도 아래 사진기술자 머이브리지는 운동장에 카메라 24대를 설치, 말이 달릴 때마다 한 개의 카메라 셔터에 연결된 줄이 끊어지게끔 하여 말 달리는 연속 사진을 제작하였다. 이후 머이브리지는 많은 연속 사진집을 만들었고, 이는 근대 영화와 애니메이션 발전의 결정적 계기가 되었다.

동굴벽화와 반 고흐의 그림에서 보인 2차원 관념적 움직임이 실제 움직임으로 변한 것이다.

드디어 1895년, 프랑스의 뤼미에르(Lumier) 형제와 미국의 에디슨(T. A. Edison)에 의하여 영화가 탄생됐다. 이후 프랑스인 에밀 콜(Emile Cohl)과 미국인 스튜어트 블랙톤(J. Stuart. Blacton)이 본격 만화영화(Animation movie)를 만들었고, 오늘날에 이르게 되었다.