[엄상익 칼럼] 편안히 죽을 권리

내가 지내고 있는 실버타운의 식당에서 앞에 앉아 있던 노인이 내게 이런 말을 했다. “아내가 암에 걸렸을 때 받아두었던 수면제를 한 병 모아뒀어요. 더 이상 살아갈 이유가 없어졌을 때 그걸 먹으면 되겠죠?”

그건 농담이 아니었다. 사랑하던 아내를 떠나보내고 고독감에 어쩔 줄 모르는 말이었다. 그가 덧붙였다. “이웃 방의 영감은 남몰래 로프를 준비해 두었다고 그래요. 그리고 그걸 걸칠 나무도 알아뒀대요.”

노인들은 나름대로 죽음의 방법들을 마음 속으로 강구하는 것 같았다. 조용히 살다가 어느 날 갑자기 없어진 노인이 있었다. 그 노인을 발견했던 실버타운 직원이 내게 이렇게 말해 주었다.

“뒷산으로 갔는데 나무 아래 작은 곰이 매달려 있는 것 같이 보였어요. 가까이 가서 보니까 작달막한 그 영감님이더라구요.”

실버타운 직원의 표정은 노인의 죽음에 대해 안타까워 하지 않았다. 차라리 선택했다는 눈빛이었다. 그가 이런 말을 했다.

“가급적이면 요양병원에 가지 말아야 해요. 거기서는 해골이 될 때까지 살려놔요. 죽고 싶어도 죽지 못해요. 요양병원의 수입원이니까요. 죽을 때 죽지 못하고 뼈만 남은 채로 고통 속에 존재하는 건 지옥입니다. 거기서 죽을 건 아니죠.”

내가 만난 요양병원에서 근무하는 의사는 이런 말을 했다. “환자들을 보면서 내가 20년 후에 저런 모습이겠지 하고 생각하면 끔찍해요.”

그 의사는 고개를 절레절레 흔들었다. 인간은 스스로의 결정으로 점잖게 그 존재가 사라질 수는 없는 것일까.

영국과 이탈리아 선적의 크루즈 선을 탄 적이 있었다. 대부분 승객은 노인들이었다. 이따금씩 정장으로 잘 차려입은 노인들이 바다로 뛰어들었다. 다른 세상으로 가는 마지막 코스를 크루즈 선으로 잡은 것 같았다. 배는 그런 노인들의 마지막에 익숙한 듯 아무런 동요도 없었다. 크루즈 선 안에는 조용한 장례식장 시설이 아예 갖추어져 있었다. 한밤중에 배는 소리도 없이 인근 항구에 잠시 정박했다. 배에서 조용히 관이 나와 어디론가 차에 실려 가는 모습이었다. 바다에 뛰어들 용기만 있다면 그렇게 삶을 마감하는 것도 나쁘지 않아 보였다.

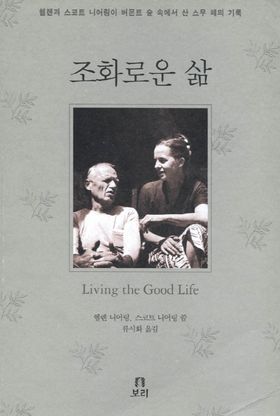

잘 알려진 미국의 저술가 스콧 니어링은 도시생활을 청산하고 노년에 버몬트주의 시골마을에 정착했다. 거기서 그는 아흔살이 넘도록 글을 쓰면서 살았다. 세상을 떠날 때가 가까워 오자 그는 병원이 아닌 집에서 죽기를 원했다. 그가 선택한 죽음의 방법은 음식과 물을 끊는 것이었다. 그는 죽음의 과정을 예민하게 느끼고 싶으므로 진정제나 진통제 같은 약을 투여하지 말라고 했다.

스콧 니어링은 죽음을 광대한 경험의 영역이라고 했다. 죽음은 옮겨감이나 또 다른 깨어남이라고 했다. 그는 죽음을 항해에 비유했다. 이쪽에서는 그가 수평선을 넘어간 후 보이지 않지만 다른 곳에서 그는 새로운 세계의 어떤 항구에 도착한 것이다. 그는 힘이 닿는 한 열심히, 충만하게 살아왔으므로 기쁘고 희망에 차서 간다고 했다. 그는 그렇게 삶을 마감했다.

변호사인 나는 노년의 소설가 정을병씨와 친했었다. 그는 아내도 외아들도 먼저 떠나보내고 빈 집에 혼자 살고 있었다. 신학대학을 다닌 그는 오랫동안 정신세계에 대한 탐구를 해온 것 같았다. 어느 날 얘기 도중에 그는 죽음의 터널을 건너는 방법으로 단식을 내비쳤다. 나는 그때 그가 암에 걸려있다는 사실을 몰랐다. 그는 지구별의 마지막 여행으로 이스터 섬을 다녀온다고 했다. 그 후 그가 혼자 살던 집에서 조용히 죽었다는 소식을 받았다. 그는 마지막에 차디찬 이 세상보다는 사랑하는 가족이 있는 다른 세상에 더 친밀감을 느끼는 것 같기도 했다.

사람은 스스로 저 세상으로 가는 계단을 밟을 권리는 없는 것일까. 잘 모르겠다. 하나님이 정해 준 수명만큼 그리고 그분이 준 고통의 분량만큼 이 세상에서 감당해 내야 하는 것인지. 현대 의학기술로 해골만 남을 때까지 인위적으로 생명이 연장되는 것은 그분의 섭리일까? 아니면 선악과를 따 먹은 인간의 지능일까. 평안하게 이 세상을 떠날 수 있는 권리가 인정되어야 하지 않을까.