[김희봉의 포토보이스 #60] “거 노란 거 가지고 와라”

혹시 대명사로만 소통하시나요?

갑자기 직속 상관의 인터폰이 울렸고 수화기 넘어 상관이 했던 말이다. 어떤 것을 이야기하는지 묻기도 전에 이미 통화는 끝났다.

당시의 그 분은 성격이 급하고 거칠어 그 한마디에 실무자들이 모여 있는 사무실에서는 ‘거 노란 거’를 찾기 위해 한바탕 소동이 일어났다. 아니나 다를까 불과 1분도 되지 않은 것 같은데 다시 인터폰이 울렸다. 빨리 가지고 오라는 말이 들렸다.

그 순간 떠오른 것이 바로 서류 봉투였다. 당시의 서류 봉투는 갱지로 만들어져 보기에 노랗게 보이기도 했다. 나름 그 분이 찾을 법한 물건이라고 생각되었다.

그리고 ‘거 노란’ 서류 봉투를 가지고 그 분께 달려갔다. 결과는 참담했다. 서류 봉투를 찾는 것이 아니었던 것이다. 그러면서 그 분은 인터폰으로 했던 말을 그대로 반복했다. “거 노란 거 가지고 오라니까?”

다시 사무실로 들어와 노란 거를 찾기 시작했다. 아무리 둘러봐도 노란 거는 보이지 않았다. 다른 장교들과 병사들의 눈에도 마찬가지였다. 그렇게 시간이 잠시 흘렀는데 사무실 문을 박차고 그 분이 들어왔다. ‘거 노란 거’를 가지러 직접 오신 것이다.

그 분은 사무실 책상을 이리 저리 둘러보시다가 물건 하나를 손에 집어 들고 나가면서 이런 말을 남겼다. “도대체 말귀를 못 알아들어.”

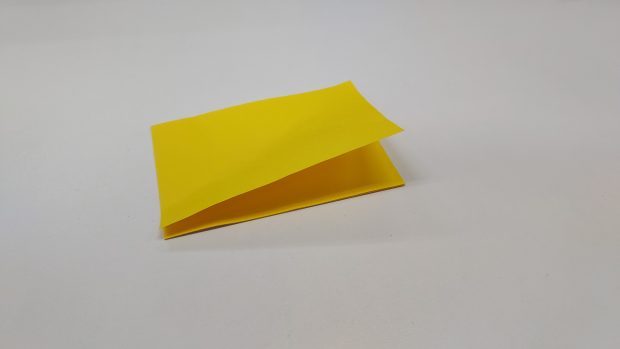

그 분의 손에 들려 있는 것은 다름 아닌 노란색 포스트잇이었다. 이렇게 해서 거 노란 것의 실체는 밝혀졌다. 그리고 우리들은 한순간에 말귀를 못 알아듣는 사람들이 되어 버렸다. 요즘 쓰는 말로 표현하면 한마디로 멘붕(멘탈붕괴)이 된 것이다.

한참의 시간이 흐른 뒤에 생각해보니 우리가 말귀를 못 알아들을 것은 아니었다. 오히려 그 분이 “거 노란 거 가져와라”가 아니라 “노란색 포스트잇을 가지고 와라”고 했으면 어땠을까라는 생각을 해본다. 아무런 오해나 불편없이 일이 해결되지 않았을까?

그래서 커뮤니케이션이 잘 되려면 가능한 구체적으로 표현할 필요가 있다. 예를 들면 A4용지 두 장 혹은 빨간색 볼펜 등과 같은 표현이다. 그런데 우리는 일상에서 대명사로 이루어진 커뮤니케이션을 하는 경우가 종종 있다. 예를 들면 거기에 있는 그거 등과 같은 표현이다.

물론 오랜 시간 함께 지내면서 서로가 서로를 잘 알고 있는 경우라면 대명사로만 이야기해도 척하면 착하고 알아듣겠지만 대부분은 그렇지 못하다.

‘거 노란 거’라는 하나의 사건은 벌써 20년도 훨씬 지난 일이지만 지금도 노란색 포스트잇을 볼 때마다 당시의 상황이 떠오른다. 트라우마는 아니지만 절로 미소짓게 되는 일이다.