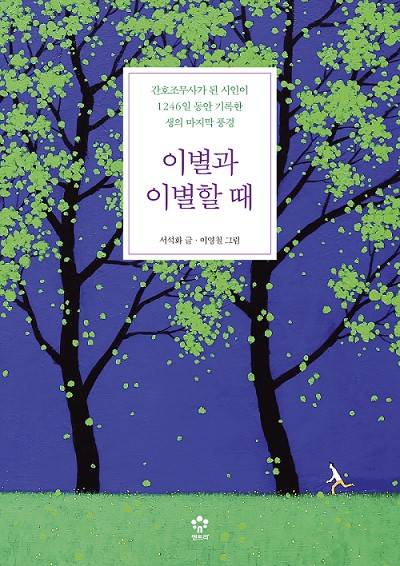

[석혜탁 독서칼럼] ‘좋은 이별’을 준비할 수 있을까···서석화 ‘이별과 이별할 때’

[아시아엔=석혜탁 <아시아엔> 기획위원] 서석화 시인의 <이별과 이별할 때>를 읽었다.

시인이 쓴 에세이를 적잖이 읽어본 듯한데, 공히 느끼는 것은 시인의 문장에는 특유의 운율과 리듬이 있다는 것이다. 이는 단순히 문장이 유려하다는 것만을 의미하지 않는다. 시인이 직조織造하는 문장에는 어떤 함축적인 정서와 다층적인 의미의 메시지가 내포되어 있다. 그래서 행간을 읽는 재미가 쏠쏠하다. 서석화의 글도 그렇다. 시인이 쓴 문장을 읽는 것은 그래서 늘 즐거움으로 다가온다.

매혹적이면서도 중의적인 느낌을 주는 제목 ‘이별과 이별할 때’보다 먼저 눈길이 닿은 것은 부제였다. ‘간호조무사가 된 시인이 1246일 동안 기록한 생의 마지막 풍경’이라는 짧지 않은 문구. ‘시인이 된 간호조무사’가 아니라 ‘간호조무사가 된 시인’이라는 표현이 왜인지는 모르겠으나 적이 낯설게 느껴졌다. 이는 물론 필자의 단시(短視) 때문일 수도 있겠다.

저자인 서석화 시인은 50대에 돌연 간호조무사가 된다. 1992년 등단하고, 대학원을 졸업하고, 다양한 장르의 작품을 선보이며 강단에도 섰던 인물의 드라마틱한 변신이다. 이런 전환에는 어떤 계기가 있기 마련.

저자는 3년 전 요양병원에서 오랫동안 숙환으로 고생하던 어머니를 떠나보낸 바 있다. 어머니와 이별을 하게 된 해인 2016년 그녀는 간호조무사가 된다. 그리고 이별의 현장이었던 요양병원에서 근무를 시작한다. 어머니 같은 환자들의 마지막을 기록하며 1246일의 시간을 견뎌낸다. 한 환자의 가족으로만 살다가, 여러 환자를 직접 돌보는 간호조무사의 시선을 갖고 병원으로 향하게 된 것이다.

저자의 실제 경험과 기록이 혼효(混淆)되었기에 <이별과 이별할 때>는 그냥 에세이가 아니라 ‘다큐 에세이’다. 저자는 요양병원을 ‘언제 도착한다는 배차 시간표가 없는 생의 마지막 정거장’이라고 표현한다. 이 마지막 정거장에서 보고, 듣고, 느끼며 가슴에 불었던 수많은 바람의 결을 세상과 사람들에게 전하고자 하는 시인의 소명이 이 책에 담겨 있다.

저자는 다양한 사연을 안고 있는 이들이 죽음으로 가닿는 여정을 눈앞에서 마주한다. 글 속에는 한 명 한 명의 절절한 염원과 치열한 삶이 펼쳐진다. 어떻게 죽음을 맞이할 것인지, 어떻게 삶을 영위해야 하는지, 그리고 어떻게 이별을 준비해야 하는지에 대한 진한 고민이 녹아 있다.

요양병원에서 보호자가 아닌 간호조무사로 일하는 것은 또 다른 차원의 일이다. 수액을 제거하고, 소변줄을 뽑고, 가래를 뽑아내기도 해야 했다. 환자들은 몸부림쳤고, 가족들은 울부짖었다. 간호조무사들은 멱살을 잡히기도 했고, 손등을 물리기도 했다.

한 사람이 세상과 이별하는 그 순간 모니터에 붙은 여러 선을 떼어내며 가슴을 쳐야 했고, 죽음을 앞둔 환자들의 두려움과 고통을 함께 하며 인간으로서의 모멸감도 같이 감내해야 했다. 저자의 말마따나 요양병원은 내 어머니 같은 환자들이 머무르고 있는 곳이자 인생을 들여다볼 수 있는 ‘시청각 도서관’이었다.

이 도서관에서 하루하루를 보내는 이들의 이야기를 따라가다 보면, ‘좋은 이별’이라는 것에 대해 숙고해보게 된다.

“오광수 할아버지는 폐암 말기 환자다. 그는 3개월을 선고받고 요양병원으로 들어왔다. 그리고 오늘, 그 3개월이 열흘 정도밖에 안 남은 오늘, 오늘도 할아버지는 편지를 쓴다. 그리고 편지를 받았다. 그들의 이별 준비는 완벽하다. 완벽해서 슬프지 않다. 다만 지극히 조용해지고, 지극히 깊어지고, 지극히 평화로워진다. 떠나고 떠나보내는 게 아니라, 머물고 기억되는 이별! 그들은 참 좋은 이별을 준비 중이다.” – 서석화, <이별과 이별할 때> 중 ‘어떤 가족의 이별 준비’에서 인용

매일 편지를 쓰는 할아버지. ‘떠나고 떠나보내는 게 아니라, 머물고 기억되는 이별’을 위한 일종의 거룩한 의식을 치르고 있는 한 인간의 존엄성에 고개가 숙여진다. 아래의 사연은 또 어떠한가. 엘리베이터는 ‘울음 방’이 되었다.

“여기서는 울 수 있으니까, 엄마 앞에서 꾹꾹 참았던 울음이 엘리베이터만 타면 누가 등짝을 후려치는 것처럼 쏟아져요. 우리 엄마, 이젠 딸도 모르잖아요. 수박을 잘라 드리니까 고맙다며 받더니 옆 침대 할머니에게 당신은 이런 딸들이 있어서 좋겠다 하시는 거예요.” – 서석화, <이별과 이별할 때> 중 ‘울음 방, 엘리베이터’에서 인용

저자는 우리가 소상히 알지 못했던 요양병원의 풍경을 생생히 전달해주는 것뿐 아니라, 연명의료법이나 심폐소생법 거부 등 의료계에서 민감하게 논의되고 있는 사안도 짚어가며 삶의 마지막을 대비하는 다양한 방법을 이야기한다. ‘인간다운 죽음’을 진중히 고민해보며.

이 책의 또 다른 매력은 화가 이영철의 따뜻한 그림이다. 각기 다른 환자의 이야기에 지나치게 감정이입이 되어 슬픔이 극에 달할 때쯤, 이영철의 그림이 독자를 위무해준다. 병실에 누워 있는 어머니를 위해 그림을 그렸던 이영철과 병실에서 어머니를 지극정성으로 모시다가 눈물로 떠나보낸 서석화는 어쩐지 같은 공간에서 호흡하고 있는 듯하다. 자애로우면서 풍요로운 그림이 낯설지 않은데, 이영철은 혜민 스님의 <멈추면, 비로소 보이는 것들> 속 그림을 그려낸 아티스트다.

다시 책으로 돌아와서 이런 질문을 스스로에게 던져본다. 죽을 준비가 되어 있는가? 그리고 어떻게 지금을 잘 살아갈 것인가?

한 해의 끄트머리에 와있는 지금, 서석화의 <이별과 이별할 때>를 펼쳐볼 것을 권한다.