[설악 조오현 스님의 선시조②] 설악산의 ‘아득한 성자’

봉암사 태고선원 앞마당에 사람 잡아먹는 나무가 있다.

베어도 베어도 베어지지 않는다.

그 옛날 산 중 늙은이 조주(趙州)가 심은 뜰 앞의 잣나무다.

조오현 큰스님의 간화선(看話禪)이란 시조입니다. 문학평론가 권영민 서울대 명예교수는 스님의 시세계를 이렇게 말합니다. “조오현의 새로운 시법은 구어의 직접적인 수용을 통해 생생하게 살아있는 말들의 현장인 삶의 일상적 공간을 그대로 시적 공간 속에 재현한다. 이들 살아있는 말들은 서로 뒤섞이면서 다양한 목소리의 대화적 상황을 연출한다.”

지난 2월 조오현 큰스님의 시세계를 연구하는 문학박사가 또 배출됐습니다. <아시아엔>은 배우식 시인의 박사학위 논문 ‘설악 조오현 선시조 연구’(중앙대 대학원 문예창작학과, 지도교수 이승하)를 독자들께 소개합니다. 애독 바랍니다. <편집자>

[아시아엔=배우식 시인] 조오현은 ‘아득한 경지’에서 ‘아득한 성자’의 삶을 산다. 선(禪)의 길을 걷는 그는 우리 시대의 대표적인 대선사다. 그는 백담사 소재 조계종 기본선원 조실과 신흥사 조실로서 선정(禪定)에 들어 오도(悟道)를 체험한 큰스님이다.

조오현은 1932년 경남 밀양에서 태어났다. 1939년 입산하여 1957년 밀양 성천사 인월 화상으로부터 사미계를, 1968년 범어사 석암 율사를 계사로 비구계와 보살계를 수지했다. 그는 1977년 대한불교조계종 제3교구 본사 신흥사 주지에 취임한다. 또한 같은 해 <불교신문> 논설위원으로, 1987년에는 주필로 활동한다.

조오현은 1998년 백담사 경내에 무문관(無門關)인 ‘무금선원(無今禪院)’을 개원하여 후학들과 함께 선수행(禪修行)에 정진한다. 조오현은 승려와 시인으로 삶을 살다 간 ‘만해 한용운 선사’의 자유·평등·평화·생명존중사상을 널리 선양하기 위해 1997년 제1회 만해대상 시상식을 개최한 이후 매년 국내외 인물들을 대상으로 평화·문예·실천 부문 등의 수상자를 선정해 시상하고 있다.

1998년 만해사상실천선양회를 창립하고, 1999년 만해 한용운 선사 탄생 120주년을 기념하여 백담사에서 ‘제1회 만해축전’을 주도적으로 개최했다. 그는 학자와 문인의 활동을 후원하기도 한다. 1999년에는 <불교평론>을 창간했으며, 2001년에는 만해가 창간했던 <유심>지를 복간하여 문학 발전에 기여한다.

2002년에는 백담사 조계종 ‘기본선원’을 개원하였으며, 2003년 인제군 북면 용대리 ‘백담사 만해마을’이 준공됐다. 만해 스님의 민족정신을 기리고 스님의 문학정신을 계승하기 위해 헌신적으로 노력해온 조오현은 2013년 만해마을을 동국대에 무상 기증한다. 2016년 조오현은 조계종 최고 품계인 대종사 법계(法階)를 받는다.

2018년 현재 대한불교조계종 종립 기본선원 조실 신흥사 조실로 원로회의 의원을 맡고 있으며 후학들을 지도하고 있다.

조오현은 1968년 <시조문학>으로 등단하였으며, 이때부터 ‘선시조’의 길을 걷는다. ‘선’과 ‘시조’의 두갈래 길을 하나로 걷고 있는 것이다. 시선일여(詩禪一如)는 시와 선이 하나라는 정신, 즉 ‘선시조’의 길이다.

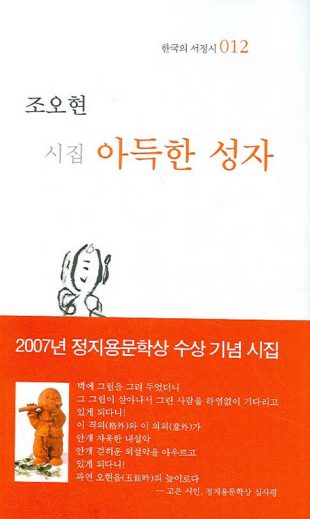

그는 첫 선시조집 <심우도(尋牛圖)>를 1978년 발간하였으며, 이후 선시조집을 포함한 다수의 저작물을 출간한다. 조오현은 2007년 선시조의 문학적 가치를 평가받아 제19회 ‘정지용문학상’ 수상자로 선정된다. 수상작은 ‘아득한 성자’(<시와 시학>, 2007 봄)다. 심사위원인 고은 시인은 수상작 ‘아득한 성자’에 대해 “벽에 그림을 그려 두었더니/그 그림이 살아나서 그린 사람을 하염없이 기다리고 있게 되다니!/이 격외(格外)와 이 의외(意外)가/안개 자욱한 내설악/안개 걷히운 외설악을 아우르고/있게 되다니!//과연 오현음의 높이로다”(정지용문학상 심사평)라고 높이 평가했다.

또한 김재홍은 심사평에서 “조오현의 ‘아득한 성자’, ‘아지랑이’ 등은 순간에서 영원을 보고 영원에서 순간을 읽어내는 오도적 깨침을 날카롭고 섬세한 직관으로 꿰뚫어 보여주고 있다는 점에서 의미를 지닌다”고 평한다.

조오현은 ‘정지용문학상’ 이외에도 제4회 현대시조문학상(1992), 제7회 남명문학상(1995), 제16회 가람시조문학상(1995), 제42회 제4회 현대시조문학상(1992), 제7회 남명문학상(1995), 제16회 가람시조문학상(1995), 제42회 한국 문학상(2005), 제26회 공초문학상(2008), 제4회 한국예술상(2011), 제13회 고산문학대상(2013), 이승휴 문화상 문학부문(2016) 등을 수상했다.

‘정지용문학상’ 수상작인 ‘아득한 성자’는 2012년 고등학교 교과서에 수록된다. 그의 선시조 ‘아지랑이’ 또한 중학교 철학 교과서인 <생활과 철학>에 수록(2012)되었으며, 선시조 ‘숲’은 중학교 교과서에 수록(2013)되어 있다.

이렇게 밖으로 드러나는 전기적 사실에 해탈의 경계에 있는 조오현은 진무심(眞無心)할 뿐이다. “서역 다 줘도 쳐다보지도 않고/그 오랜 화적질로 독살림”(‘달마’ 1)을 하기 때문이다. ‘화적질’은 ‘도둑질’을 말하며, 선가에서는 “불법을 찾는다”고 할 때 ‘도둑질’이라고도 말한다. 이는 세속의 모든 영화를 버리고, 독립하여 불법을 찾아 수행하는 ‘달마’의 삶을 비유하여 표현한 것이지만, 실제로는 조오현의 삶의 모습이다.

오세영은 “‘문학은 삶의 반영이다’라는 말이 있듯 어떤 시인이든 그의 시에는 그 나름의 삶이 각인되어 있다. 오현의 시에는 그 누구보다도 그 자신의 삶이 여실히 내면화되어 있다”고 말한다.

조오현의 삶이 반영된 선시조 몇 편을 통해서 그의 내면의 삶을 들여다 보자. “불심(佛心)이나 시심(詩心)은 둘이 아닌 하나일 것이다. 견성(見性)이나 관조(觀照)는 밖을 보는 것이 아니고 자신의 내부를 보는 것이다.”(이근배)

그렇다면 조오현은 자신이 바라보는 자신의 내부 모습은 어떻게 보고 있을까? 그는 “무금선원에 앉아/내가 나를 바라보니//기는 벌레 한 마리/몸을 폈다 오그렸다가//온갖 것 다 갉아먹으며/배설하고 알을 슬기도”(‘내가 나를 바라보니’) 하는 자신을 발견한다. ‘나’와 ‘기는 벌레’를 동일시하는 삶이다. ‘불이’의 세계에서는 ‘나’와 ‘기는 벌레’가 둘이 아닌 ‘하나’인 차별과 분별이 없는 세계이다. 구도자로서의 조오현은 이렇게 불이의 평등한 삶의 모습을 일상에서도 보여준다.

“그렇게 살고 있다. 그렇게들 살아가고 있다./산은 골을 만들어 물을 흐르게 하고/나무는 겉껍질 속에 벌레들을 기르며”(‘숲’) 사는 조오현은 대립을 넘어서는 중도의 삶을 살고 있다. 이처럼 고요하고 평화로운 삶의 모습이 또 어디 있을까. 견성성불한자만이 느낄 수 있는 삶의 모습이다. 또한 조오현은 “내 평생 붙잡고 살아온 것이 아지랑이더란 말이냐”(‘아지랑이’)라고 하며 자아성찰을 통해 무애의 삶과 해탈의 경지를 염원하고 지향하기도 한다.

조오현의 내재적 삶의 한 단면이 드러나는 과정으로서의 그의 선시조는 고정 불변성과 합리적 이분법적 사고를 끊임없이 허문다. 그는 ‘입전수수(入廛垂手)―무산심우도 10’에서 “생선 비린내가 좋아/견대 차고” 저잣거리로 나오고, “장가 들어 본처는 버리고/소실을 얻어 살아볼까”하여 인간들의 세속적인 모습을 보여주기도 한다. 더 나아가 “일금 삼백 원에 마누라를 팔아먹”는 행위까지 나아가지만 이는 세상에 대한 욕망과 집착을 버렸다는 내재적 의미가 담겨 있다. 그는 마침내 “일금 삼백 원에 두 눈까지 빼 먹고/해돋는 보리밭머리 밥 얻으러 가는 문둥이어, 진문둥이”의 삶을 지향한다.

그야말로 조오현은 성과 속, 세간과 출세간이 하나가 되는 삶을 살면서도 분별과 차별심을 일으키는 근원인 눈을 없앰으로써 중생과 부처가 둘이 아닌 불이의 세계, 즉 오도(悟道)의 세계인 공(空)의 삶을 살고자 한다.

조오현의 삶을 상징적으로 나타낸 ‘아득한 성자’는 신비롭고 묘오한 깨침을 보여준다. 그는 ‘아득한 성자’의 돈오적 깨달음을 통해서 그 성자의 삶을 보여준다. “하루라는 오늘/오늘이라는 이 하루에//뜨는 해도 다 보고/지는 해도 다 보았다고//더 이상 더 볼 것 없다고/알까고 죽는 하루살이 떼//죽을 때가 지났는데도/나는 살아 있지만/그 어느날 그 하루도 산 것 같지 않고 보면//천년을 산다고 해도/성자는/아득한 하루살이떼”(‘아득한 성자’)에서 시인은 ‘하루’라는 ‘찰나의 시간’을 사는 “하루살이떼”를 육안으로 바라보며 “죽을 때가 지났는데도” 살아 있는 자신을 성찰한다. 그러다가 문득 그 하루살이떼의 죽음에서 열반에 든 부처의 모습을 본다. 마음으로 본다. 모든 분별이 떠나고, 일체의 생각이 초월된 그 텅 빈 마음자리는 모든 번뇌의 얽매임에서 벗어나 진리를 깨친 부처의 자리이다.

스스로의 마음을 꿰뚫어보는 그 마음자리에 본래면목이 나타난다. 깨침이란 자신의 마음을 깨닫는 것이기 때문이다. ‘아득한 성자’에서 ‘나’는 육안으로 보는 ‘나’고, ‘하루살이떼’는 심안으로 보는 ‘나’다. 그러므로 조오현은 ‘아득한 성자’인 ‘하루살이떼’의 경지를 추구하며 살고 있다. ‘아득한 성자’에서의 ‘아득한’이란 사전적 정의에 따르면 ‘보이는 것이나 들리는 것이 희미하고 매우 멀다’이지만, 심층적 의미는 깨침의 상태인 ’텅 빈 마음인 ‘공(空)’을 나타내는 것은 아닐까. ‘아득한’이란 한 번 더 ‘성자’를 강조하기 위한 수사이다.

이런 돈오적 깨침의 세계를 보여준 ‘아득한 성자’에서의 조오현은 텅 빈 공(空)의 경지인 ‘아득한 성자’의 삶과 시인의 삶을 동시에 살고 있다. 그의 ‘아득한 성자’의 모습은 또 다른 여러 작품에 삶의 조각처럼 깊이 새겨져 있다.

‘허수아비’에 각인된 삶을 통해서 그의 ‘아득한 성자’의 삶을 살펴본다. “새떼가 날아가도 손 흔들어주고/사람이 지나가도 손 흔들어주고/남의 논일을 하면서 웃고 있는 허수아비”는 ‘나’라는 집착을 다 버려 텅 빈 충만의 경지이다. ‘새떼’도 ‘사람’도 분별하거나 차별하지 않고 ‘손 흔들어 주는’ 허수아비는 ‘공(空)’의 경계에 서 있는 자의 모습이다. 해탈한 자의 모습이다. “내 것이거나 남의 것”의 경계를 허물고 “가진 것 하나 없어도 나도 웃는 허수아비”의 모습이야말로 또한 ‘아득한 성자’의 모습이다.

그리고 “사람들은 날더러 허수아비라 말하지만/똑바로 서서 두 팔 쫙 벌리면/모든 것 하늘까지도 한 발 안에 다 들어오는 것을”의 마지막 수는 ‘모든 것 하늘까지도’ 품어안는 우주적 초월적 깨침을 이루어낸 해탈자의 모습이다. 시인은 “나도 웃는 허수아비”로 표현함으로써 ‘허수아비’는 곧 ‘나’임을 말하고 있다. 그러므로 ‘허수아비’는 ‘아득한 성자’이며, 바로 시인 자신인 ‘조오현’이다. 그래서 조오현의 삶은 ‘하루살이’ 혹은 ‘허수아비’로 상징되는 ‘아득한 성자’의 삶을 추구하고자 하는 것이다.

조오현의 외형적인 전기적 삶과 그의 삶이 각인된 몇 편의 작품을 통해서 그의 내면적인 삶을 들여다 보았다. “평생 찾아다닌/것은/선(禪)의 바닥줄/시(詩)의 바닥줄”(‘나의 삶’)인 조오현은 선과 시가 하나로 어우러진 ‘아득한 경지’에서의 ‘아득한 성자’의 삶을 살고 있다.