[김중겸 칼럼] 나의 봄날은 간다···민들레·자운영·개불알과 함께

[아시아엔=김중겸 전 인터폴 부총재] 지난 3월19일, 호박식당 문 앞. 사람 발길 닿기 딱 알맞은 위치에 핀 민들레 한 송이. 1주일 뒤인 26일에도 그대로 있었다. 얼마나 밟혔는지 옆으로 바짝 엎드려 있었다. 감기로 병원 오가며 눈여겨 봤다.

원체 뿌리를 깊이 내린다. 뽑아도 땅 위로 나온 부분만 잘린다. 밑줄기와 뿌리는 그대로 온전히 보존된다. 지근지근 밟아대는 고약한 이도 있다. 죽기는커녕 더 굳세어진다. 노란 꽃과 푸른 잎 색깔이 더 선명해진다.

여기저기 아무데서나 자란다. 바닥과 담벼락 틈새도 터전이다. 꽃 하나에 씨 2백개. 한 포기에 꽃이 다섯이라면 1천개다. 석 달마다 반복한다. 여섯 달이면 1백만개의 씨를 날려 보낸다. 강인한 생명력!

해 뜨자 꽃 핀다. 해 지자 꽃 진다. 요정 같은 시계다. 농부의 자명종이다. 민들레 꽃 두 송이, 참 아름답다. 아스팔트 찻길과 시멘트 인도 사이 경계석 틈에 피어 있다.

토종은 귀하신 품종

구두 수선 집, 간이 컨테이너 밑으로도 피어 있다. 씨가 바람 타고 안쪽으로 너무 들어가 버렸나. 고개를 다 하늘 쪽으로 향하고 있다.

흰 꽃이 토종. 노란 꽃은 외래종이다. 그렇게 구분한다. 흰색은 보기 힘들다. 어렸을 적에도 그랬다. 노란 꽃이 일본 통해 들어 왔다. 잡초도 조선을 석권했다?

노란 민들레에도 재래종이 있다. 꽃받침이 꽃잎 쪽과는 반대 방향으로 뒤집혀 있으면 서양 민들레. 꽃받침이 꽃을 싸고 있으면 재래종이다.

우리 노란 민들레마저 희귀해졌다. 모습 보기(면알, 面謁)가 힘들다. 하기야 지구 사람들 어울려 사는 세상이 됐다. 토착과 이민-원주민과 이주민 따져 뭐 하랴.

풀 영토도 변하고 사람살이 풍경도 변하고 옛 장항역은 이제 화물만 취급한다. 장항선 타려면 저 멀리 새 역사로 가야 한다. 이용할 일이 그간 없었다. 한 번도 가보지 못했다.

옛 역사 바로 옆 옛 서천경찰서. 일본 제국주의시대 일본식 건물이었다. 군청은 서천읍에 있어 왔다. 경찰서는 왜 장항에 있을까? 일본 강점에 저항해 항일하는 사람이 장항에 많아서였는가. 새로 지어 나간다더니 멀리 가지 못했다. 철길 건너 서해 바닷가 가까이로 갔다. 한데로 옮겼다.

옛 경찰서 뒷길은 색주가였다. 열차에서 내려 배 타러 가기 전에 남정네 발목 잡았다. 선창가 심리는 떠나가는 마음. 주색잡기할 여유 없다.

배가 오면 배 타야 한다. 항순이가 좋아하는 맨살 배 아니다. 도선장엔 담배꽁초 섞어 커피 맛있게 만들었다는 소문의 주인공 다방. 장국밥에 막걸리 대포 주욱 들이키는 주막이 전부였다. 늘 한산했다. 역 주변이 더 번성했었다.

지금은 배 안다닌다. 선창은 더 휑뎅그렁하다. 옛 장항역도 마찬가지다. 손님도 없다. 쇄락한 색주가 그 사이로 복권방이 들어서고 바람에 먼지만 날린다.

헌데 이거 웬 일? 감리교회 옆 골목이 변했다. 가정집 대신 술집이 들어섰다. 군산 홍등가 단속에 먹고 살 길 막연해진 이들이 연육교 타고 장항으로 옮겨 왔단다.

미소년과 성녀 이름 이어지고

새로 생긴 술집 이름이 흥미롭다. 아도니스도 아네모네도 있다. 왕과 그의 딸 사이에서 태어난 불륜의 산물. 할아버지가 아빠. 누나가 엄마. 그래 선가? 아름답기 그지없었다는 소년 그리스 신화의 미소년 아도니스는 여신들의 사랑을 받았다.

멧돼지 사냥을 나갔다 멧돼지에게 오히려 물려 죽었다. 그때 흘린 피 속에서 꽃이 피어났다. 아네모네다. 바람꽃. 꽃말은 덧없는 사랑. 사랑의 비애, 사랑의 괴로움이기도 하다.

이 옥호(屋號) 모르고 쓸 리 있겠는가. 주인 취향인가, 일하는 그녀들의 작명인가. 삶이 고단할수록 사랑 갈구하는 거 아닌가. 절실함의 표현인가. 아그네스? 성녀 이름 가져온 집도 있다.

이 골목 그 가게들 이름을 음미한다. 자문(自問)한다. 왜 장항집이나 풍년옥은 마음에 들지 않았는가. 아! 그런데 정갈하게 가꾼 화단이 있었다. 거기에 깨끗한 민들레. 아름답게 피어 있었다.

나물 해 먹었을까

민들레. 실은 험한 삶 산다. 발길에 밟히는 일생. 살려고 애 많이도 쓴다. 샐러드 해 먹는다는 잎. 쓴 맛이 맛이다.

감과 밤의 떪은 맛. 고추와 후추와 생강의 매운 맛. 괭이밥과 귤과 레몬의 신맛. 조미료다. 식욕 자극제다. 그러나 민들레의 그 쓴 맛과 마찬가지로 생존방책의 하나다.

덜 따 먹게 하려는 자구책이다. 새도 곤충도 짐승도 사람도 다 먹어댄다. 남아나는 잎이나 줄기나 열매가 없다. 톡 쏘는 맛으로 소비를 억제시킨다. 장미 가시가 접근 막듯 맛도 그런 역할 해낸다.

민들레 어원은 ‘사자의 이빨’(dent de lion=dandelion=蒲公英)이다. 계단 옆 바위 밑 틈에서 올라와 피었다. 골목사람들의 영혼인가?

다음에도 그 골목 들려 선산에 가야겠다. 오는 길에는 비인 장포리 할미섬에도 가야겠다. 할미꽃과 씀바귀 좀 봐야겠다.

저번에는 방가지똥 보지 못해 좀 섭섭했다. 모습은 엉겅퀴, 꽃은 민들레의 두 풀을 베낀 거 같은 식물이다. 그게 방가지똥이다. 똥 자는 왜 붙었나. 필시 이유 있으렸다. 봄풀은 어느 틈새건 잘 자란다. 볕만 조금 잘 들면 OK!

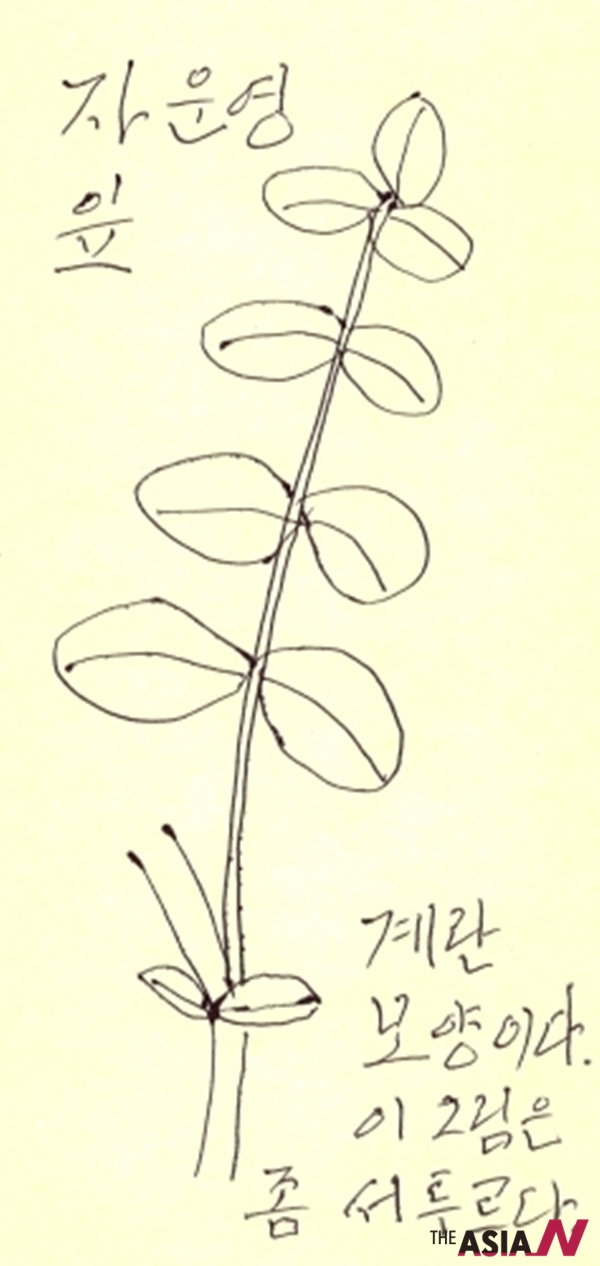

그게 그래도 그곳에 있다니 깜작 놀랐다. 계란 모양의 작은 잎. 땅 기어가며 적자색 꽃 개화시킨다. 부처가 앉아 있는 연화대 모양 같다. 일명 연화초(蓮花草). 본래 이름은 자운영(紫雲英)이다.

모내기 전이다. 논 한쪽에 무리지어 폈었다. 벌과 나비만이 아니다. 곤충과 벌레도 모여 들었다. 꿀! 달고 맛있다고 정평 나 있었다. 민들레와 함께 봄철 대표 잡초로 시골풍경의 상징이었다.

자운영은 공기 속 질소로 질소비료 만들어 성장한다. 줄기와 입에 질소 많이 저장하고 있다. 모내기 전에 논갈이 때 자운영을 그대로 논 흙속에 갈아엎어둔다. 논물 뺀다. 질소가 논에 스며든다. 토지가 비옥해지며 화학비료가 필요 없다.

농업 기계화+화학비료 사용+농경지의 택지 조성이 급속히 진행됐다. 자운영 심을 곳 점차 소멸하고 비료 주면 되는 데 굳이 자운영 논바닥에 키우는 수고한다? 그래서 보기 힘들어졌다.

그런데 마산 소야리 논에 많이 심어 놓기도 했다. 아직도 옛 농사방법 간수하는 농부가 있다. 반갑고 고마웠다. 하마터면 눈물 쏟을 뻔 했다. 익숙했었던 풍경, 사라져 가던 습속을 하두 오래 만에 봐서 그랬다.

어디 쉽게 사는 방법 있겠나만 양지 바른 길가, 옆으로 누워가는 줄기는 겨우내 추위 견뎌내고 봄에 피는 풀과 꽃이다. 다를 땅바닥에 바짝 엎드려 있다. 기어간다. 낮은 포복이다.

나도 해 봤다. 논산훈련소에서 땅에 낮게 드리운 철조망 밑을 포복했다. 위로는 기관총 총탄이 타다닥 피용피용 날라 왔다. 그 덕에 험한 경우도 견딘 거다.

자운영 곁 지나자마자 발견했다. 기는 줄기 포복경(怖匐莖)이다. 푸른 보석 같은 꽃잎 네 개. 꽃 크기야 직경 한 1cm. 이름이 영어로는 bird’s eye or cat’s eye다. 부르기 좋다. 간단명료해 기억하기에도 안성맞춤이다.

우리 이름은 불알. 그 중에서도 개불알. 크다고 해서 큰개불알. 일본말을 직역한 것이다. 실은 열매 모양이 그렇게 생겼다.

식물은 보통 암술 하나에 수술 1백 내지 2백 개다. 수정해야 하는데 곤충이 올 건지 바람 불 건지 불확실하다. 불안하다. 그래서 많이 만들어 넣고 기다린다.

큰개불알풀은 수술이 단 2개다. 그런데도 낮 개화 때에는 거들떠보지도 않는다. 꽃 피어있는 열 시간 내내 나비나 벌이 가져오는 다른 포기 화분(花粉)을 학수고대한다. 실패하면 저녁 때 꽃 오그라들면서 서로 접근한다. 받아들이며 수정(受精)을 한다. 근친교배를 피하려는 지혜다. 다른 유전자를 다양하게 받아들인다. 생존력을 높이려는 본능이다. 그래서 낮시간 가정 내 별거(家庭 內 別居)를 실천한다.

사람이나 동식물이나 애틋하게 산다. 많으면 많아서 부패한다. 적으면 적은만큼 고생한다. 적정선은 무엇인가. 살아가며 배우고 보충하는 게 삶 아닌가?

잡초 살피다가 감기도 물러 갔다. 두 달 족히 걸렸다. 국민학교 때처럼 질질 흘혔던 콧물도 사라졌다. 감기로 삼사월 보내고 첫 나들이 했다. 나의 봄이 살아났다. 민들레 덕이다.