[대도 조세형⑦] 장 주네 ‘도둑일기’…”도둑의 시각에서 인간을 보다”

예전에 탈주범 신창원과 만났을 때였다. 하루는 그가 내게 질문을 해왔다. “변호사님 저는 도망 다니면서 도둑질을 여러 번 했어요. 그런데 이상한 게 있어요. 나쁜 짓을 하면 사람이 양심이 아파야 하는데 저는 그렇지 않아요. 왜 그렇죠?”

묻는 그의 표정은 진지했다. 왜 아무렇지도 않을까? 나는 이해할 수 없었다.

내가 아는 소매치기 영감이 있었다. 도둑질하는 것만 제외하면 그런대로 착한 사람이었다. 그런데도 그는 이런 말을 했다. “저는요 이 손모가지를 도끼로 잘라내지 않는 한 절대로 도둑질을 그만두지 못할 거예요. 돈 냄새나는 여자의 핸드백만 보면 자기도 모르는 사이에 그 속으로 손이 들어가 있어요.”

어떤 도둑들은 남의 집에 들어가 물건을 훔치고 담을 넘어오는 순간 성공의 짜릿한 쾌감을 느낀다고 했다.

돈이 있으면서도 백화점에 가서 스카프나 옷을 슬쩍 훔치는 부자들도 있다. 도벽(盜癖)이란 질병 비슷한 건 아닐까. 종교적으로 말하면 악마의 손톱에 양심까지 깊숙이 찔려있다고 할까.

30년 전 ‘대도’를 변호할 때였다. 어느 날 ‘정’이라는 60대쯤의 남자가 나의 사무실을 찾아왔다. 그는 평생 대도의 장물아비로 한 팀을 이루었다고 했다. 그는 ‘대도’에 대해 이렇게 말했다. “어려서부터 혼자 도둑질을 터득한 프로죠. 보석을 털러 가는 것 자체가 자신에게는 스포츠라고 하더라구요. 한번은 부잣집을 털고 나오다가 그 집 사모님하고 부딪쳤어요. 그는 손에 들고 있던 보석꾸러미를 돌려줬어요. 며칠 후 그가 다시 그 집에 가서 결국 보석을 털어왔어요. 완벽하게 일해야 하는 전문도둑의 자존심이다 이거죠.”

그는 그런 사례를 내게 몇 개 더 이야기 해 주었다. 그는 이런 말도 했다.

“그 친구는 여러 번 재판을 받았어도 법정에서 용서해 달라고 한 적이 한 번도 없어요. 재판기록을 잘 살펴보세요. 나오고 싶으면 세상 법을 무시하고 그냥 교도소 천정을 뚫고 탈주했죠. 그가 도망쳐 나왔을 때 제 아내에게 도움을 요청했습니다. 세상이 모두 그를 악인이라고 하면서 물어뜯어도 저는 끝까지 그를 도와줄 겁니다. 그는 도둑놈이지만 선이 굵은 면이 있어요. 그를 돕는 데는 단 한가지 조건이 있습니다. 그가 하나님을 믿고 더 이상 도둑질을 그만둔다는 전제가 있습니다.”

그는 장물범을 그만두고 학교 앞에서 아내와 함께 분식집을 하면서 살고 있다고 했다.

“그가 만약 석방이 된다면 다시 도둑질을 할까요?” 내가 물었다. 그가 대도에 대해 가장 잘 아는 사람일지도 모른다는 생각이었다.

“저는 프로의 세계에는 나이가 없다고 생각합니다.”

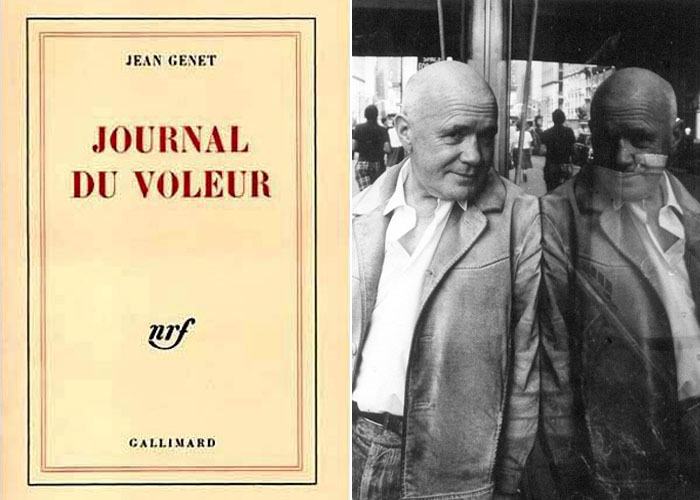

나는 그 무렵 프랑스 작가 장 주네가 쓴 <도둑일기>를 읽어보았다. 그는 도둑사회와 인간사회를 아예 전혀 다른 이원론적인 세계로 나누었다. 그리고 거꾸로 도둑의 시각에서 인간을 보고 있었다. 중국의 ‘도척’이라는 고사와도 통한다고 할까. 작가는 사회에서 거부된 사람들이 다시 사회를 거부하는 행위가 범죄라고도 표현했다.

그 주일 교회에 갔던 내게 목사의 설교에 이런 내용이 귀에 들어왔다.

“인간은 완악한 면이 있습니다. 성 오거스틴이 열여섯 살 때 자기 모습을 기록한 것이 있습니다. 그는 도둑질을 하고 싶었다고 합니다. 좋은 걸 가지고 있었는데도 그랬다고 합니다. 탐이 나서가 아니라 도둑질 그 자체를 즐기고 싶었다고 그는 말하고 있습니다. 더러운 걸 사랑하고 나쁜 짓 자체를 즐겼다고 그는 무서울 정도로 솔직하게 고백하고 있습니다. 인간에게는 그런 사탄적 요소가 있습니다. 그리고 어떻게 해서든지 하나님을 이겨보고 싶어 합니다.”

나는 변호를 맡고 있는 ‘대도’가 다시 사회에 나와도 절도를 할 것 같았다. 다만 이미 나이가 들어 젊을 때의 체력과는 다르기 때문에 경비 시스템이 완벽하고 담장이 높은 집을 터는 그런 신출귀몰한 절도는 힘들 것이라고 주장했다. 절도의 가능성이 약하다는 걸 에둘러 말한 셈이었다.

그와 심정적으로 정리해 둘 게 있었다. 구치소를 찾아가 ‘대도’를 만나 물었다.

“죄라는 게 뭐라고 생각해요?”

내가 물었다. 그가 잠시 생각하더니 이렇게 대답했다.

“예전에는 범죄가 질병이라는 주장을 비웃었어요. 그런데 지금은 그 말에 동의해요. 교도소 안에 있는 사람들을 보면 참회는 커녕 오히려 자신의 범죄가 얼마나 극악하고 대담했던가를 자랑하고 과장하죠. 죄를 의식하지 못하는 그게 병이 아니고 뭐겠습니까? 맘잡고 잘 살아보려고 했지만 세상이 자기를 받아주지 않아서 또 들어왔다는 사람들도 많습니다. 그건 모두 거짓말이고 구차한 자기변명이라고 생각해요. 그런 말들을 하면서 무척 당당해요. 자기들은 잘못한 게 없다는 거죠. 그런 사람들은 더 심각한 질병에 걸린 겁니다. 자신이 병자인 걸 모르니까요.”

“도둑이 뭐라고 생각합니까?”

“고양이는 쌀 앞에서 둔감할 수 있어요. 그렇지만 생선 가게 앞에서는 자신도 모르는 사이에 물고 달아나잖아요? 도둑질도 그런 것 같아요.”

“만약 석방이 되고 또 도둑질을 한다면 어떻게 하죠? 다시 도둑질을 할 가능성이 얕다고 나는 법정에서 말할 건데”

그가 잠시 침묵하면서 뭔가 생각하는 표정이었다.

“에이 나쁜 놈이라고 욕을 하고 그 이후는 상대하지 마세요. 그리고 말이죠. 제가 보기에 저는 석방될 가능성이 없습니다. 검사나 재판장이 저를 어떻게 보는지 압니다. 저는 다시 청송으로 갈 겁니다. 교도소 내의 인권 문제를 불었다고 무자비한 보복이 돌아오겠죠. 그 대비를 하기 위해 지금 콘크리트 바닥에 누워서 연습을 하고 있어요. 다만 한가지 약속만 지켜 주세요. 국가 공무원은 쓰레기같은 죄인이라고 해서 그냥 때려 죽여도 되는가를 물어주세요.”

그가 가혹행위의 피해자이고 법의 희생자였다. 문제는 그에 대한 부정적인 인식이었다. 거지였던 그의 도둑질은 도덕이나 죄의 문제라기보다는 생존의 방식으로 출발했다.

법은 이성과 냉철을 요구한다. 나는 그 속의 피와 눈물을 들여다 보며 그에게 연민을 느끼고 있었다. 그게 모순인가.