[대도 조세형②] 입을 틀어막히는 분노

나는 참담했다. 재판장의 차디차게 비웃는 미소가 머리 속에서 지워지지 않고 떠돌아다녔다. 신문과 방송은 나를 공명심에 들뜬 별 볼 일 없는 변호사라고 비난했다. 세상은 진영논리로 나를 평가하기도 했다. 재벌의 아들인 고교동기 한 명이 나를 만나는 자리에서 이런 말을 했다.

“내가 주위 고교동기 몇 명한테서 들었는데 네 사상이 이상한 것 같더라고 말이야.”

그건 충고가 아니라 그들의 선입견으로 내게 좌파 딱지를 붙이는 행위이기도 했다. 도대체 내가 무슨 잘못을 저질렀기에 그런 비난의 대상이 되는지 난 이해할 수 없었다.

좀 적나라하게 비유하자면 철창에 갇힌 개가 심하게 두들겨 맞고 있었다. 저항할 수 없는 상황에서 처절한 절규를 하는 걸 보고 때리지 말라고 했다. 맞아 죽은 개도 있었다. 혈통도 없는 똥개지만 좀 곱게 죽일 수 없느냐고 항의했다. 내가 한 행위는 그거였다. 그들은 개가 아니었다. 그냥 험한 환경의 세상에 던져졌고 거지가 됐고 도덕이 뭔지 교육받지 못했다. 타고난 훌륭한 양심을 받지도 못했다. 그렇지만 그들은 개가 아닌 인간이라는 생각이었다. 내가 변호하는 과정에서 주장했던 정의가 그가 범죄인이라는 사실 속에 매몰되어 불의 내지 공명심으로 왜곡되는 걸 나는 받아들일 수 없었다. 나는 분명히 보고 들었다.

그러나 법원과 언론이 받아 들여주지 않으니까 그것들은 존재하지 않는 것이 되어 버렸다. 나는 고교동기 중 부자들이 내게 좌파딱지를 붙이는 것도 납득할 수 없었다. 모두가 돌을 던지는 간음하는 여인의 편에 서서 “죄 없는 자가 돌을 던지라”고 한 예수도 좌파로 분류할 거냐고 되묻고 싶었다. 좌파 우파 부자 빈자가 아니라 양심에 따라 살아야 하는 것이 아닐까. 양심에 울리는 건 하나님의 소리가 아닐까.

내가 직접 죄인의 옆에서 함께 돌을 맞아보고 피를 흘려보니까 조금씩 뭔가 보이기 시작하는 것 같았다.

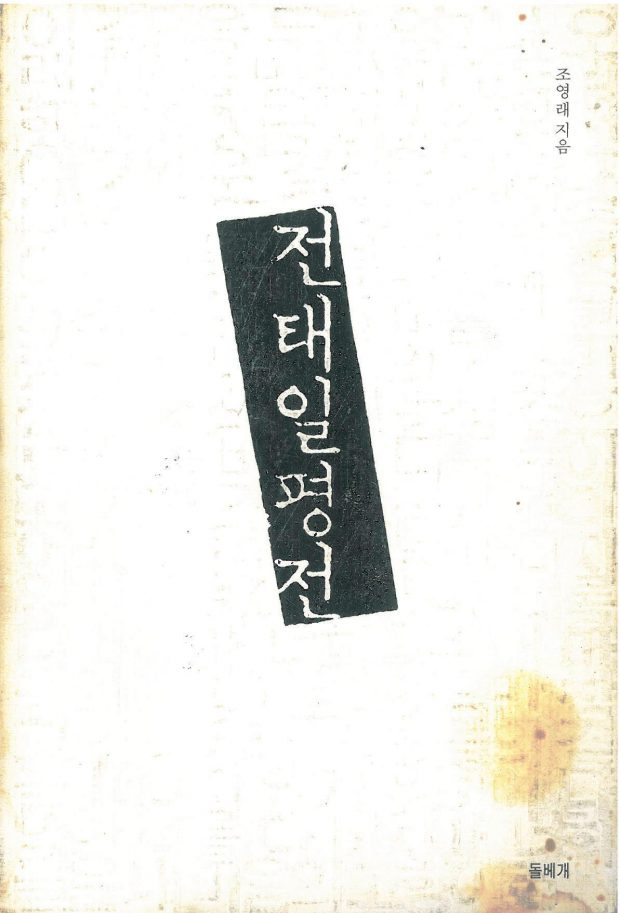

저항하는 사람들의 입을 틀어막던 독재정권 시절의 인권변호사라고 불리던 사람들이 눈에 들어왔다. 청계천에서 전태일이라는 재단공이 분신자살을 했다. 권력은 그 사실을 은폐했다. 조영래 변호사가 그 현장을 찾아갔다. 그리고 <전태일 평전>이라는 책을 써서 세상에 알렸다. 그는 법정이 아니라 신문에 쓰는 칼럼이라는 방법으로 민주와 인권을 변호했다. 한승헌 변호사는 <법과 인간의 항변>이라는 책을 썼다. 그리고 글 때문에 구속되기도 했다. 그는 “인권변호사란 법정에서 항상 패소한다”고 자조적으로 말했다. 그러면서 “인권변호란 판사 앞에서 하는 게 아니라 세상과 미래를 향해 변론을 하고 기록을 남겨두는 것”이라고 했다. 동시에 감옥에 가거나 재산을 날리는 십자가를 져야 한다고 했다. 다른 변호사들이나 세상으로부터 위선자라는 의심을 받고 비웃음을 당하기도 한다고 했다.

나는 대도라는 인물을 잘못 만난 것 같았다. 선배 인권변호사들이 변론을 맡은 대상은 정치범이고 민주화운동을 하는 사람들이었다. 나는 잡범을 맡았다. 인권변호사라는 선배들이 들어간 좁은 문으로 들어가고 싶지 않았다. 그런데도 어떤 강한 소용돌이가 나를 깊은 심연의 구멍 속으로 빨아들이는 것 같았다. 입을 틀어막히고 침뱉음을 당하고 얻어맞은 분노가 또 다른 내 운명을 만들고 있는 것 같았다.

사실 변호사인 간디도 말은 정의라고 했지만 마부의 채찍을 억울하게 맞고 기차에서 내동댕이친 분노가 그의 인생 궤도를 수정하게 하지 않았던가. 한번 ‘맞짱 떠보자’는 오기가 생겼다. 그래도 무모해서는 안된다. 지혜롭기는 뱀같이 하라고 성경에 적혀 있었다.

미운털이 박힌 나의 배역을 무대에서 바꾸어야 하겠다는 생각이 들었다. 변호사회 회장을 한 김성기 변호사를 찾아갔다. 사법고시에 수석으로 합격하고 판사 생활을 하던 그는 민주화운동을 한 학생에게 무죄를 선고했다가 권력에 밉보여 법원에서 쫓겨났었다.

“대도 사건을 맡았다가 공명심에 들뜬 별볼일 없는 변호사가 됐습니다. 선배님은 존경받는 법조계 원로니까 아무도 그런 소리를 할 수 없을 겁니다. 저는 지금 역부족입니다. 도와주십쇼. 물론 돈은 한 푼도 못 받는 공짜변론입니다. 대도는 석방되어도 앞으로 또 도둑질을 할 수 있습니다. 하시겠습니까 ”

“합시다”

그가 토를 달지 않고 흔쾌히 승락했다. 선이 굵은 사람이었다.

“항소심 법정에서 사수를 하세요. 저는 조수를 할께요. 그리고 이제부터 저는 선배님을 앞에 방패로 내세우고 언론에 호소하기도 하고 진정서도 받고 책도 쓰고 별짓을 다하겠습니다.”

내가 그의 손을 꽉 잡으면서 말했다. 어떤 기운이 속에서 새로 솟아오르는 것 같았다.