[최승우 칼럼] ‘강재구 소령’과 ‘우물가 여인’

그때 가봐야 알겠다

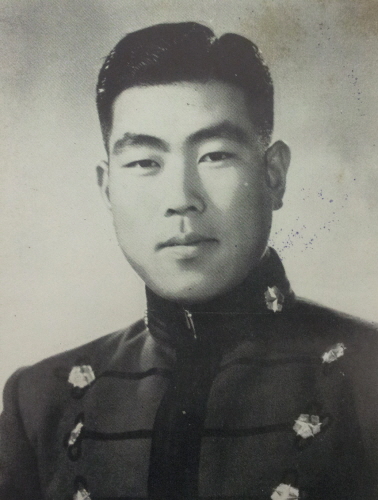

오늘은 육사 5년 선배인 강재구 소령이 산화한지 58년 되는 날이다. 강재구 소령은 1965년 10월 4일, 바로 오늘 부하가 잘못 투척한 수류탄을 자신의 몸으로 안고 부하들을 살렸다.

나는 1965년 육사 졸업과 동시에 임관한 후 광주 상무대에서 6개월 초등군사반 과정(OBC)을 수료했다. 그 후 강원도 양구 지역에 소대장으로 부임하여 근무하던 중 10월 초 故 강재구 소령(당시 대위)의 비보를 신문에서 읽었다. 처음에는 강재구 대위가 누군지 잘 알지 못했지만 신문 기사와 사설까지 읽다보니 간과할 수 없는 사실들을 발견했다.

그리고 계속 깊은 관심을 갖게 되었다. 이후 나는 고인이 된 강재구 선배와 대화를 해보는 습관이 생겼다. 물론 나 혼자만의 생각을 통한 다음과 같은 자문자답이었다.

“어떻게 수류탄을 가슴에 품고 자폭自爆을 하냐? 참 대단한 용기다. 최승우! 너는 과연 부하를 교육할 때 부하가 실수를 했다면 그 수류탄을 네가 안고 자폭할 수 있겠는가?”라고 스스로에게 질문을 해봤다. 그러나 아무리 생각해봐도 “할 수 있다”는 대답은 절대로 나오지 않았다. 그렇다면 나는 비겁한 사람이 될 수밖에 없는 것인가… 나는 다시 질문을 해보았다.

“강 선배님! 만약에 부하의 실수와 거의 동시에(물론 수류탄 터지기 직전) ‘내가 덮쳐야 되나? 말아야 되나?’ 라고 순간 생각과 고민을 했다면 과연 덮칠 수 있었겠습니까? 양심적인 답변을 바랍니다”라고 질문을 해봤다.

그리고 그 질문에 고 강재구 소령이 대답하기를 “그래도 덮쳤다!”고 한다면 그것은 완전 거짓말일 것이라는 생각을 했다. 왜냐하면 수류탄은 3~4초면 폭발하는데 만약 그 짧은 순간 이전에 중대한 결정적 행동을 해야만 한다. 그런데 만약 덮칠 경우 ‘육신의 비참한 파열과 가족들과의 영원한 이별’ 등 순간 이런 생각을 했을 터였고, 만약 안 덮칠 경우 육사까지 나온 중대장이 부하들은 죽게 놔두고 저만 살려고 현장을 도피逃避한 비겁자로 낙인이 찍혀 지탄指彈 받으며 양심의 가책 속에서 ‘불명예 꼬리표’를 평생 달고 살게 될 것이라는 생각들이 한순간에 함께 교차 되었을 것이다. 이런 생사의 갈림길에서 ‘3~4초 이내 결심과 선택’이 과연 가능했을까 하는 의구심을 가졌다.

나의 결론은 어떤 순간적인 생각과 고민과 판단으로는 절대 못 덮치고 있다가 결국 수류탄 폭발만 맞게 된다는 것이었다. 그리하여 나의 답은 ‘절대 불가’였다. 해답의 실마리조차 얻지 못하고 이런 저런 고민을 하는 가운데 수개월이 지났다.

‘어떻게 해서 그런 지고至高의 희생정신과 용기 발휘의 행동이 나올 수 있었을까?’ 하는 생각과 고민은 계속 나의 뇌리에 맴돌았다. 도저히 풀 수 없는 문제로 나름 번민하고 있었다. 그러던 중 뜻밖에 당시 육사교장 정래혁 장군께서 1966년 이른 봄 책 한권을 보내 주셨다. 그 분은 내가 생도 4학년 시절 특히 사랑해 주셨다.

그 책은 <별빛은 산하에 가득히>(1966년 2월 초판)란 제목으로 발행된 故 강재구 소령의 일기를 토대로 선우휘씨가 엮었다. 나는 그 책을 통해 수개월간 풀지 못했던 해답을 마침내 얻을 수 있었다. 그 내용은 강 소령이 생도 때부터 산화散華하기 전까지의 일기 형식 글이었다.

구구절절 위국헌신의 국가관, 자기성찰, 투철한 군인정신, 선공후사의 공익정신, 군을 사랑하는 마음 등으로 일관되게 기록되어 있었다. 나는 그 책을 읽으며 자신도 모르게 ‘아!’ 하며 탄성을 질렀다. 도저히 풀 수 없던 답을 얻은 것이다.

즉 결론은, 평소 잠재의식 가운데 내재되었던 유무형의 가치들이 전혀 예기치 못한 위기의 일순간에, 생각과 판단의 여지도 없이 자연반사적으로 무의식 가운데 위대한 행동으로 표출되었던 것임을 깨닫게 되었다.

그래서 나는 “그러면 그렇지! 자나깨나 간직하고 축적되어온 자신만의 유무형 가치들이 잠재의식 속에서 발현되어, 자기도 모르게 행동으로 분출된 것이었구나”라는 내 나름의 확답을 얻었다.

말하자면 ‘평소 생각과 일거수일투족의 행위’는 자신도 모르게 잠재의식 가운데 축적蓄積되어 있다가 결정적인 순간에 무의식 중에 표출되어 위대한 힘을 발휘하게 된다는 사실이다.

20대 중반 나이에 고 강재구 소령의 일기 내용을 접하며 깊이 깨달은 이후 나의 군 생활은 차원이 좀 달라졌다고 스스로 생각하곤 한다. 나는 이후 “고 강재구 소령의 그림자 정도라도 닮기 위한 노력을 이제부터라도 한번 해보자”고 굳게 다짐하고 나름대로 노력했다.

물론 그런 숭고한 삶이 단순히 굳게 결심했다고 해서 쉽게 이루어지지는 않는다는 생각도 했다. 일반적으로 사람들은 어떤 위기가 닥쳐왔을 때 본능적으로 그 위기로부터 순간 도피하려는 생각과 행동을 할 수 있다는 사실을 나는 믿고 싶다. 모든 일은 함부로 자신할 수 없다.

“그때 가봐야 알 수 있다”는 말처럼 강재구 소령의 숭고한 행위와 비슷하게나마 할 수 있으려면 일상생활 속에서 늘 자신의 가치관을 올바르게 유지하려는 노력을 부단히 하고 또 스스로를 새롭게 변화시키려는 생각과 행동이 필요하다고 본다. 그렇게 계속하다 보면 어떤 순간에 분명히 가치와 보람을 느끼는 행동이 분출될 수 있으리라는 확신이 생겼다.

한편 이런 생각을 해왔다. 꼭 목숨을 바치는 것만이 최고의 가치는 아니란 것이다. 과거 군에서는 진지 공사를 많이 했다. 그때마다 상급 지휘관들로부터 “이 장소는 앞으로 전시에 우리가 적과 싸우다 장열히 목숨을 바쳐야 할 장소다”라는 말을 많이 들었다. 말인즉 당연히 죽어줘야 하는 장소로 정하고 하는 얘기였던 것이다. 그런 말을 들을 때 마다 나는 “아니, 왜 여기를 미리 죽을 장소로 정해야 하나? 여기서 적과 싸워 이겨 승리의 축배를 드는 장소로 만들어야 한다는 말은 왜 못하지?” 하며 스스로에게 반문하곤 했다.

그런 상황에서 나는 수사불패(雖死不敗: 비록 죽을 지라도 패하지는 않다)의 뜻으로 받아들였지 죽자는 얘기는 안했다. 죽게 되면 그때 그 장소에서 뜻있게 죽는 것이지 죽자는 말은 함부로 미리 할 필요가 없기 때문이다.

나는 부하들에게 다음과 같이 이야기하곤 했다. “목숨 바친다는 얘기를 쉽게 외치지 말라. 목숨 바치는 일은 때와 장소를 가려서 말없이 실천하면 되는 것이지 함부로 외쳐댈 일이 아니다. 잡견을 봐라, 쓸데없이 요란하게 짖기만 하지만 실제 물어야 할 순간에는 꼬리를 감추고 깨갱대며 도망 가버린다. 그렇지만 명견은 함부로 안 짖지만 자신이 꼭 물어야 할 때와 장소에서는 여지없이 콱 물어 버린다. 충성, 목숨, 국가 등 이런 고귀한 용어는 함부로 외쳐댈 용어가 결코 아니다. 역사적으로 위대한 선조들의 경우 ‘목숨을 버리자’라고 쉽게 외치지는 않았다.”

이 같은 교훈을 마음에 새기며 초급장교 시절부터 나 자신 얼마든지 비겁한 자가 될 가능성이 항상 잠재하고 있음을 깨닫고 있었다. 역사상 목숨을 바친 선조들의 위대한 행동은 어떤 사리사욕에서는 절대로 나올 수 없었을 터이고 평소 소중히 축적된 가치들의 발현임을 확신한다. 그렇기에 평소 ‘일거수일투족’을 통한 축적된 가치관의 중요성은 매우 중요하다.

만약 누군가가 나에게 “수류탄 사고” 관련 질문을 한다면 나는 “그때 가봐야 알겠다”고 분명 답할 것이다. 이는 평소 내면에 가치관 축적을 위한 노력을 고 강재구 소령 같이 지속한다는 것을 전제로 하는 나의 답이다.

이 구절을 내가 쓰게 된 배경이 있다. 병자호란 무렵 얘기다. 동네 우물가에는 아낙네들이 모여서 빨래도 하고, 물도 기르고 했는데 마침 시대가 뒤숭숭하니 자연히 근심 걱정이 소재가 되었다.

“뙤놈들이 쳐들어온다는데 그때 우리는 어떻게 하냐?”는 얘기였다. 모두들 하는 얘기는 이구동성으로 욕보기 전에 혀 깨물고 죽겠다, 목매 죽겠다, 물에 빠져 죽겠다 등 모두 죽겠다는 얘기뿐인데 그 중 한 여인이 아무 말을 안 하고 있다가 질책성 질문을 받자 조용히 말했다.

“나는 그때 가봐야 알겠다.” 그 말이 끝나자마자 동시에 많은 조롱이 쏟아졌다. 그 후 병자호란이 발생하자 죽겠다던 여인들은 모두 능욕당한 후 잡혀갔고, 오직 ‘그때 가봐야 알겠다’고 했던 여인만이 자결을 했다는 일화다.

강재구 소령 사건이 없었더라면 ‘오늘날의 나’와는 ‘다소 다른 나’가 되지 않았을까 하는 생각도 하곤 했다. 우물가의 여인 교훈을 통해서도 ‘말보다 실천’이란 깨달음을 얻었다. ‘강재구 교훈’과 ‘우물가 여인 일화’는 내 삶 속 행동 지침으로 깊이 간직돼 있어 퍽 고맙게 생각한다.