“윤 대통령 이것만은 꼭 하길···인구문제·노동개혁·교육개혁”

2050년 G3 목표 꿈 꿔야 비가역 초고령사회 해법도

정부가 인구정책의 목표를 산아제한에서 출산 장려로 변경한 건 36년 전이었다. 그때 ‘아이가 미래입니다’, ‘아기의 울음소리, 미래의 희망소리’ 등 구호도 나왔다. 중국에서 이 정책이 시행된 시점은 개방으로 성장하던 80년대 덩샤오핑 집권기였다.

‘늦게 결혼, 늦게 출산, 하나만 낳아 잘 기르자!’가 당시 비교적 온건한 중국의 구호였다. 토머스 맬서스는 <인구론>에서 “인구는 기하급수적, 식량은 산술급수적으로 증가한다”고 주창했다. 맬서스의 결론은 “인구와 식량 사이의 불균형이 기근과 빈곤을 야기한다”는 것이다.

그의 이론으로 과잉인구 억제책으로 산아제한 필요성이 제기됐다는 게 정설이다. 산아제한 용어는 미국 마거릿 생어가 1914년 처음 사용한 바 있다. 1916년 뉴욕에 산아제한 클리닉을 열고 운동을 활발히 전개했다. 우리는 전후 가난을 극복하기 위해 높은 출산율을 억제하고자 애를 썼다. 1960년대 정부는 애초에는 온건하게 산아제한 정책을 실시했다. ‘많이 낳아 고생 말고, 적게 낳아 잘 키우자’라는 구호와 함께였다.

‘3·3·35 운동’으로, 3명의 자녀를 3년 터울로 낳고, 35세까지 단산하자는 뜻으로 당시 보건소에서 무료로 불임시술을 해주기도 했다. 1970년대에도 정부의 산아제한 정책은 계속됐다.

당시 남아선호로 아들을 낳기 위해 출산을 계속하는 사례들이 많아, ‘딸·아들 구별 말고 둘만 낳아 잘 기르자’라는 표어까지 등장했다.

1980년대는 둘에서 한 자녀 낳기로 내달렸다. ‘하나 낳아 젊게 살고, 좁은 땅 넓게 살자’, ‘잘 키운 딸 하나 열 아들 안 부럽다’등이다.

그러나 1983년 출산율이 인구대체율 수준 2.1명 이하로 떨어지게 된다. 이후 출산율의 지속 감소로 인구학적 우려가 높아지는 통계에 직면했다. 1990년대 들어서는 출산정책의 전면 수정으로 회귀했다.

인구나 환경 모두 비가역적이라는 데 문제가 있다. 한번 무너지면 되돌리기 힘들다는 말이다. 급기야 정부가 ‘부모급여’까지 신설했다. 잘한 일이다.

0세(0∼11개월)와 1세(12∼23개월)를 키우는 가정에 월 70만원을 지원한다. 소득이나 재산과도 아무 관계없는 보편적 복지, 아니 절실한 인구부양책이다. 우리는 저출산고령화 사회에 몇년 전 돌입했다.

일본이나 유럽 복지국가와 같은 고령화사회에는 늦게 리스트에 이름 올렸다. 그러나 초고령화에는 아마 지구촌 최초이거나 급속한 진전으로 기록을 세울 거다. 국공립 어린이집을 2027년까지 500곳씩 늘리고 ‘시간제 보육’ 등 돌봄 서비스도 늘린다. 늦었지만 다행이다.

보육 지원을 강화해 작년 기준 0.81명에 그친 국내 출산율을 끌어올리겠다는 취지다. “50년 뒤 다시 태어나 대한민국 국민이 행복하고, 보람 있고, 값지게 잘 사나 봤으면 …” 내년이면 103세가 될 초고령의 청년 김형석 연세대 명예교수가 최근 한 말이다. 최근 미국 투자은행 골드만삭스는 반세기 뒤 세계를 전망하는 미래보고서를 내놨다.

GDP 기준, 2075년 말레이시아·나이지리아에 우리가 뒤진다는 충격적인 전망이다. 세계 15위권 밖으로 밀려난다는 전망에는 입이 벌어진다.(현재 12위)

2040년대 한국의 GDP 성장률은 0.8%로 24개국 중 23위(일본 0.7%, 꼴찌)란다. 한국의 예상 경제성장률 수치의 급락 예측은 참으로 끔찍하다. 2050년대 0.3%, 2060년대 -0.1%, 2070년대 -0.2%로 나왔다.

주요 국가 중 40년 뒤 마이너스(-) 성장을 할 것으로 진단된 나라는 한국이 유일하다. 짐작하다시피 이 암울한 예측의 원인은 비가역적인 인구절벽 추세 탓이다.

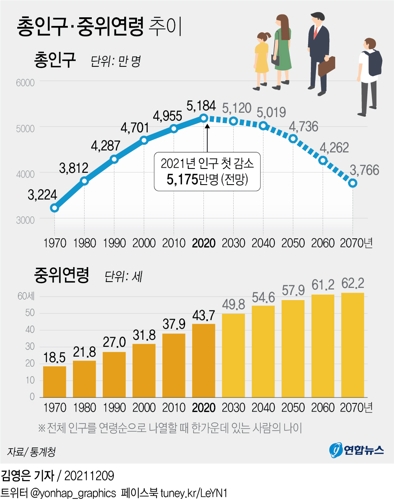

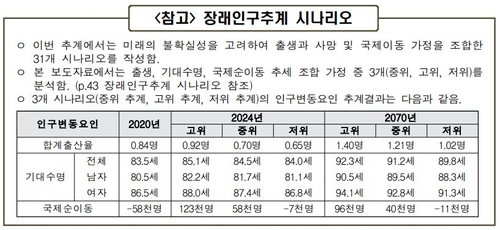

한국인이 게을러져서도, 전쟁 탓도 아니고 오로지 비혼과 무자녀상팔자 추세 때문이다. 정부 추계에 따르면 2070년 한국의 인구는 3766만명이 된다(현재 5162만명).

지난해 한국의 합계 출산율은 0.81로 전 세계 맨 꼴찌다. 출산율이 1 이하를 찍은 나라는 대한민국 말고는 없다. 인구가 감소하니 생산과 소비가 위축될 수밖에 없다. 골드만삭스는 “인구 감소국은 생산인구가 부담할 복지 비용(연금 건강보험)이 성장을 더 꼬이게 한다”고 했다.

우리 모두 이런 충격적인 사실을 모르는 바가 아니다. 다만 강 건너 불구경을 하듯 못 본체 하고 있을 뿐이다.

어쩌다 세계에서 가장 출산율이 낮은 나라가 됐나? 역대 대통령들이 자기 임기 중 결실을 볼 수 없으니 못 본 체 해서다. 10년 간, 100조 넘게 퍼붓고도 인구는 더 줄고 있다. 아예 아이 한명 낳으면 1억 준다고 했다면 10만명을 늘렸을 돈이다.

젊은 사람들이 헬조선이라고 하는 판이다. 집을 살 수도 좋은 일자리도 없어서 그런다. 문재인 집권기 광란의 주택정책으로 집값만 올려놓았다. 젊은이들이 꿈을 꿀 수 없어서 결혼도 않고, 아이도 낳지 않으려는 게 문제의 본질이다.

초고령사회로 치닫는 대한민국의 생산인구 감소의 절실한 선결 과제가 바로 이것이다. 더 나은 미래와 더 좋은 사회, 더 활기찬 나라의 꿈을 우리가 잃어버렸기 때문이다. 그래서 골드만 삭스가 노스트라다무스의 예언처럼 우리에게 경고장을 날린 것이다. 누군가 내년이 검은 토끼해라며 인구문제가 해결될 거라고 덕담성 송년사를 했다. 논거는 토끼는 한 해에 10번 출산을 한다는 우스개에 근거했다. 부디 윤석열 대통령이 저출산고령화위원회 수장답게 처신하기를 당부드린다.

윤 대통령이 나라의 비전을 단단히 제시하고 젊은이들이 그걸 받아들여야 한다. 그때야 비로소 대한민국이 살고 우리 국민들도 잘 살아보세라는 꿈을 다시 꿀 수 있다.

대통령 직속기구의 부위원장인 나경원 전 의원에게 맡겨놓고 정작 윤 대통령은 뒷짐 져선 안된다. 드라이한 수치나 정책만 내놓고 정작 대통령은 상관없다는 식으로는 풀 수 없다.

그만큼 저출산 고령화대책은 지극히 힘들다. 그 성과마저 임기 중에 나오진 않는 신기루다. 그래도 윤석열 대통령이 자신의 프로젝트로, 후임 후후임 후후후임까지 근 20년 가량 손발을 걷고 뛰는 ‘대를 잇는 프로젝트’로 삼아야 겨우 풀릴까 말까의 고난도 과제다. 윤 대통령은 ‘대통령 프로젝트’를 3개 정도만 정하라.

노동개혁, 교육개혁 그리고 인구문제를 정하면 된다. 두 과제를 해결하는 것이 인구문제까지 해결할 첩경이라서다. 외교안보는 대통령의 일상 과제이니 윤대통령의 과제다.

나머지 번다한 내치는 총리에게 맡기고 이 셋에 집중하라. 집중과 선택만이 고난도 과제를 해결할 지름길이다. 이런 예측도 있다. 우리가 2050년 세계 3위, 미 중에 이어 ‘G3에 등극한다는 장미빛 예측’ 말이다.

노동 및 교육개혁을 단행하고, 인구문제마저 해결의 단초만 잡으면 그럴 수도 있다.