[이동순의 추억과 사유] “임병호 삶의 최종적 구원은 ‘시’였으리라”

대체 시가 무엇이고 시인이 무엇인지 한참 생각할 때가 있다. 그 어디에도 의지할 곳이 없어서 시에 온 생애를 기대고 의탁하며 오로지 시가 모든 삶의 최종적 구원이라 생각하던 한 기행(奇行)의 사내가 생각난다.

1970년대 후반, 경북 안동. 소백산 자락에 종일토록 눈 내리고 차가운 바람은 불어 옷깃을 파고드는데 아무리 두툼한 옷을 껴입어도 마음은 저 밑바닥부터 추워서 냉기로 와들와들 떨려오던 그런 한미(寒微)한 시절이 있었다.

모질게 춥던 안동의 길거리를 한 손에 소주병을 들고 길 잃은 바람처럼 비틀거리며 홀로 헤매다니던 한 청년의 실루엣이 떠오른다. 시인 임병호(林炳浩, 1947~2003) 평생 결혼도 해본 적 없고, 정신이 맑을 때는 미친 듯이 시를 썼으며

시를 쓰고나면 그 허탈감으로 무려 사나흘 연속 술에 만취되어 또다시 떠돌아다니던 대책없는 사내, 시인 임병호.

나는 우연히 안동의 글밭 동인들과 어울려 술을 마시게 되었는데 이 기막힌 인간과 맞닥뜨렸다. 그는 나에게 다가와 술을 권했다. 첫 잔이니 기꺼이 술잔을 부딪치고 마셨다. 그런데 숨 돌릴 틈도 없이 자꾸 권했다. 내가 잠시 쉬어가며 천천히 마시겠다고 하자 돌연 자신의 술잔을 내 정수리에 주르르 부었다.

술을 마시지 않는 시인은 시인이 아니라고 꾸짖었다. 내 온몸은 막걸리에 흠뻑 젖었다. 나에게 봉변을 주었던 그는 벽으로 돌아앉아 혼자 벽과 끊임없는 대화를 주고받았다. 지난날 시에 미친, 술에 미친 문학청년들 가운데는 이런 부류들이 많았다. 임병호도 그런 전형적 인간이었다.

말 듣기로는 자형이 통혁당 활동으로 사형이 되었고 누님도 그 일로 옥고를 치루었다고 한다. 임병호도 늘 감시 받는 인물이었다. 서울에서 식당도 운영했고, 취직도 했지만 곧 그만 두었으며 모든 게 실패였다. 연애도 실패였고, 결혼도 실패였다. 마침내 안동의 낙동강 법흥교 다리에서 두 차례나 투신자살을 시도했지만 그마저도 실패로 실패의 연속이었다.

그 때문에 얻은 질병으로 평생을 고생했지만 끝까지 놓지 않은 것은 술과 시였다.

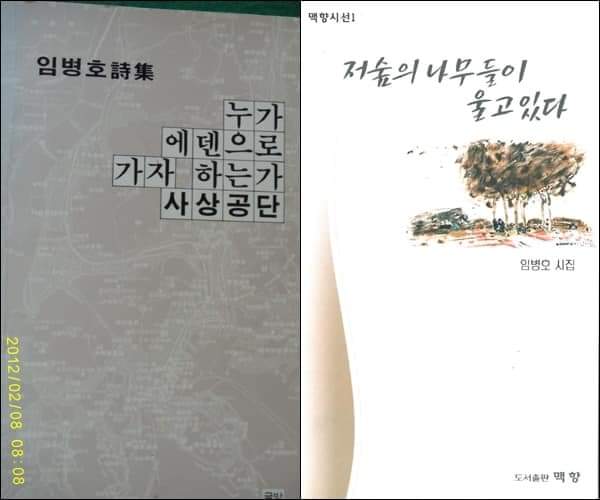

시집을 두 권이나 내었는데 <누가 에덴으로 가자 하는가>, <저 숲의 나무들이 울고 있다> 등 두 권은 그 모진 술과 피눈물의 기록이다. 술과 시가 끝까지 삶의 의지가 되었던 가련하고 불쌍한 사내 임병호.

그는 기어이 56세의 나이로 술잔도 시를 쓰는 붓도 놓아버렸다. 오늘 편지는 자신의 <실천문학> 등단소식을 알리는 타이프라이터로 찍은 편지다. 그의 대표시 ‘주물공장’을 함께 읽어본다.

고철로 삼천리쯤 떠돌다

높다랗이 산더미로 쌓여 있다가

내화벽돌 속 1300도 고열로 거듭 타올라

쇠는 쇠끼리 녹아 흘러라

찌꺼기는 걸러내고 선철 그 매끄러움으로

살아 숨쉬는 검은 흙을 파헤치고

빼어난 몸으로 다시 태어나라

철망 밖 개울 저 너머서 밀려나와

다닥다닥 붙은 방 하나씩 삯대 놓고

쓰러져가며 부서져가며 아들 낳고 딸 낳고

떠돌이들은 떠돌이들끼리 어운다

사람은 쇠를 닮고 쇠는 사람을 닮아

오늘 만들어 부시고 내일 땀 흘려 다듬어 가는

생명은 고통 위에서 아름답지 않은가.

-‘주물공장’ 전문

이 동 순 님께

오늘도 창작활동에 여념 없으실 줄 압니다. 이번 계간 <실천문학> 여름호에 시 ‘추석’ 외 5편으로 문단 선배 제현께 인사드리게 되어 기쁩니다.

거칠고 황량한 들에는 청보리가 펴서 좋이 어울고 썬 논에 낸 모들은 뿌리돋움을 시작했습니다. 앞으로 좋은 시 열심히 쓰겠습니다.

아낌의 질책과 큰 격려 부탁드리며 지켜보아 주십시오.

건필을 빕니다.

1988년 6월 1일

임 병 호 올림

* 전번에 고마웠습니다. 70년대말 쫓겨 사상공단에 머물며 새겨두었던 일들을 되쫓기듯 연초에 50여 편 썼습니다. 시집 관계로 올려보낸 일부가 실려 좀 당황하고 있습니다. 여하튼 깊이 생각하고 있습니다. 건강을 빕니다.