1980년 5월 20일 이현주 목사의 김재규 ‘장부한’ 考

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 1980년 초반은 격동의 시기였다. 79년 말에 10.26이 일어났고 해가 바뀐 봄에 5.18 참변이 일어나 걷잡을 수 없는 현대사의 강풍이 휘몰아치던 시기, 나는 그해 4월 25일에 첫 시집 <개밥풀>을 발간했다.

지금 돌아다보니 엄청난 풍랑 속에 시집이 나왔다. 이 시집을 나는 정호경 신부께 맨먼저 헌정했다. 시집이 만들어지기까지 신부님 역할이 가장 크고 막중했기 때문이다. 어쩌면 정호경 신부는 그 당시 나의 정신적 개인교수였던 지도 모른다.

내가 읽어야 할 필독서를 언제나 챙겨주셨고 내 정신의 됨됨이가 혹시라도 긴장의 고삐가 풀려 팽팽함을 잃고 느슨해지지는 않은지 그 줄을 수시로 당겨보며 상태를 점검하셨다.

시집 <개밥풀>을 받아든 신부님은 희색이 만면해서 덧니를 드러내고 활짝 웃으셨다. 그리곤 여러 권의 시집에 서명을 하도록 해서 안동 주변 여기저기 숨어서 살고 있는 현자들을 일일이 찾아다니며 그 시집을 헌정하도록 이끌어주셨다.

신부님이 직접 운전해서 다녔는데 첫 방문지가 울진 죽변에서 감리교회를 지키는 아동문학가 이현주 목사였다. 교회 사택에서 술도 마시고 긴 이야기도 나누며 하룻밤을 잤다. 이 목사 부인이 끓여주던 아침 우거지국이 무척 시원하고 맛있던 기억이 생생하다. 그후 어디에서도 그런 국맛을 못 보았다.

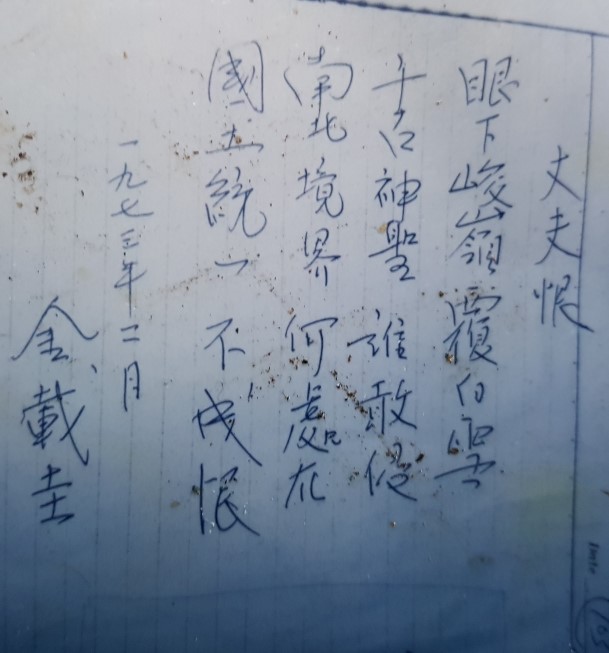

내 시집 <개밥풀>을 정독한 뒤 이현주 목사는 장문의 편지를 보내왔다. 김재규가 남겼다는 한시 ‘장부한(丈夫恨)’을 이 목사는 아주 심취하며 높이 평가했다. 그 작품에 빗대어서 당시 문단의 흐름, 혹은 경향을 우려하고 비판하는 말씀도 하셨다. 주로 역사의식의 부재, 치기와 언어유희 이런 것들에 대한 염려와 지적이었다. 그리고 내 시의 고유성, 독자성을 철저히 오래도록 지켜가기를 당부했다.

그후 오래 뵙지 못했는데 시원한 우거지국을 끓여주신 부인과는 사별하고 재혼해서 지금 순천만 쪽에 사신다고 한다. 옛 제자의 교회에서 어린이를 가르치며 노후의 생활을 보내신다고 한다. 한번 가서 뵙고 옛 얘기를 나누고 싶다.

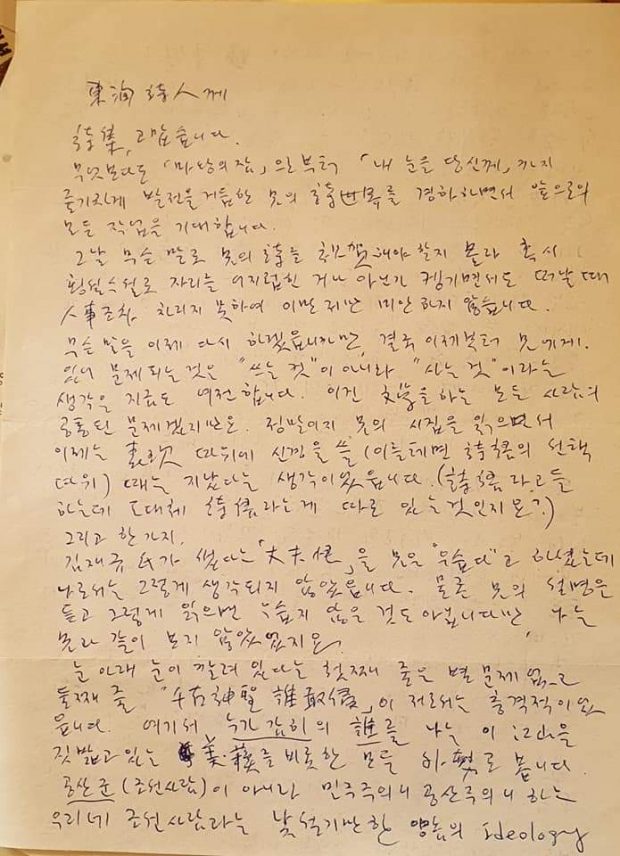

東洵 시인께

시집 고맙습니다.

무엇보다도 ‘마왕의 잠’부터 ‘내 눈을 당신에게’까지 줄기차게 발전을 거듭한 형의 시세계를 경하하면서 앞으로의 작업을 기대합니다.

그날 무슨 말로 형의 시를 축하해야 할지 몰라 혹시 횡설수설로 자리를 어지럽힌 거나 아닌지 켕기면서도 떠날 때 인사조차 차리지 못하여 이만 저만 미안하지 않습니다.

무슨 말을 이제 다시 하겠습니까만, 결국 이제부터 형에게 문제 되는 것은 ‘쓰는 것’이 아니라 ‘사는 것’이라는 생각은 지금도 여전합니다.

이건 문학을 하는 모든 사람의 공통된 문제겠지만 정말이지 형의 시집을 읽으면서 이제는 표현 따위에 신경을 쓸 (이를테면 시어의 선택 따위) 때는 지났다는 생각이었습니다. (詩語라고들 하는데 도대체 시어라는 게 따로 있는 것인지요? )

그리고 한 가지, 김재규(金載圭)씨가 썼다는 ‘장부한(丈夫恨)’을 형은 우습다고 하셨는데 나로서는 그렇게 생각되지 않았습니다. 물론 형의 설명을 듣고 그렇게 읽으면 우습지 않은 것도 아닙니다만 나는 그렇게 형과 같이 보지 않았지요.

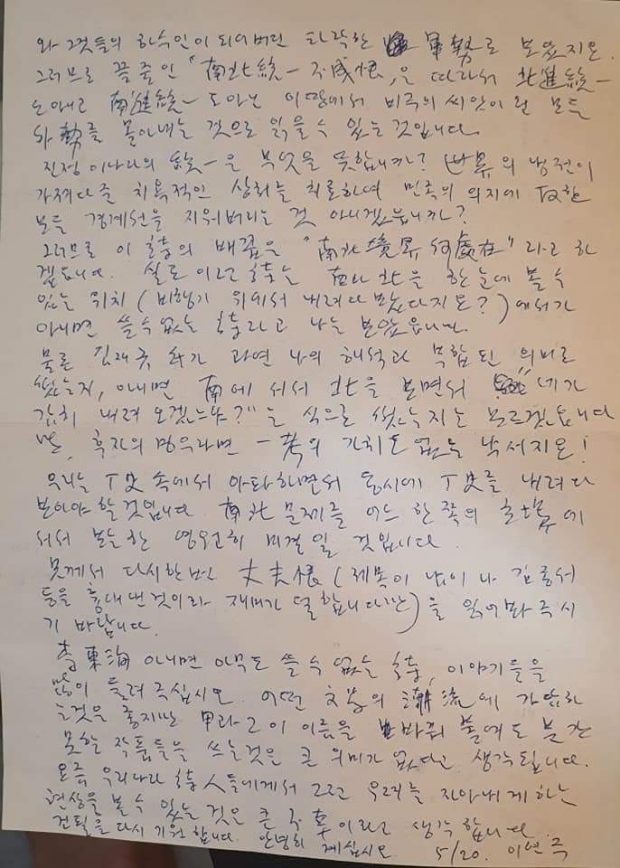

눈 아래 눈이 깔려 있다는 첫째 줄은 별 문제 없고 둘째 줄 ‘천고신성수감침’(千古神聖誰敢侵)이 저로서는 충격적이었습니다. 여기서 ‘누가 감히’의 ‘수(誰)’를 나는 이 강산을 짓밟고 있는 미소(美蘇)를 비롯한 모든 외세로 봅니다.

공산군(조선사람)이 아니라 민주주의니 공산주의니 하는 우리네 조선사람과는 낯설기만 한 양놈의 이데올로기와 그것들의 하수인이 되어버린 타락한 군세(軍勢)로 보았지요. 그러므로 끝줄인 ‘남북통일불성한’(南北統一不成恨)을 따라서 북진통일도 아니고 남진통일도 아닌 이 땅에서 비극의 씨앗이 된 모든 외세를 몰아내는 것으로 읽을 수 있는 것입니다.

진정 이 나라의 통일은 무엇을 뜻합니까? 세계의 냉전이 가져다 준 치욕적인 상처를 치료하여 민족의 의지에 반한 모든 경계선을 지워버리는 것 아니겠습니까?

그러므로 이 시의 배꼽은 ‘남북경계하처재’(南北境界何處在)라고 하겠습니다. 실로 이런 시는 남과 북을 한눈에 볼 수 있는 위치(비행기 위에서 내려다 봤다지요?)에서가 아니면 쓸 수 없는 시라고 나는 보았습니다.

물론 김재규 씨가 나의 해석과 부합된 의미로 썼는지, 아니면 남에 서서 북을 보면서 네가 감히 내려오겠느냐는 식으로 썼는지는 모르겠습니다만 후자의 경우라면 일고(一考)의 가치도 없는 낙서지요.

우리는 역사 속에서 아파하면서 동시에 역사를 내려다보아야 할 것입니다. 남북문제를 어느 한쪽의 입장에 서서 보는 한 영원히 미결일 것입니다. 형께서 다시 한번 장부한(丈夫恨) (제목이 ‘남이’나 ‘김종서’ 등을 흉내낸 것이라 재미가 덜합니다만)을 읽어봐 주시기 바랍니다.

李東洵 아니면 아무도 쓸 수 없는 시, 이야기들을 많이 들려주십시오. 어떤 문학의 조류(潮流)에 가담하는 것은 좋지만 갑과 을이 이름을 바꿔붙여도 분간 못할 작품들을 쓰는 것은 큰 의미가 없다고 생각됩니다.

요즘 우리나라 시인들에게서 그런 우려를 자아내게 하는 현상을 볼 수 있는 것은 큰 불행이라고 생각합니다.

건필을 다시 기원합니다.

안녕히 계십시오.

1980년 5월 20일

이 현 주