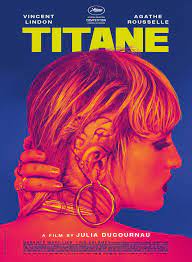

2021 칸, <티탄> 황금종려상···뒤쿠르노 감독의 공포성 범죄 스릴러

여성 감독 첫 단독 수상, 흑인 최초 심사위원장 등 새역사

[아시아엔=전찬일 영화평론가, 한국문화콘텐츠비평협회 회장, <아시아엔> 대중문화 전문위원] 30대 후반의 여성 감독 쥘리아 뒤쿠르노의 두 번째 장편 연출작 <티탄>에 황금종려상을 안겨주며, 코로나19로 2년만에 정상(?) 개최된 제74회 칸영화제가 18일 새벽(한국시간) 12일간의 대장정을 마무리했다.

영화는 그리스신화의 거인족에서 제목을 가져왔다. 어릴 적 사고로 티타늄 조각이 머리에 박힌 소녀가 성장해 자동차에 기이한 집착을 보이는 연쇄살인범(아가트 루셀 분)이 된다. 그녀는 경찰망을 피해 행방불명된 소년으로 위장해 소년의 아버지(뱅상 랭동)를 만나는 기행을 벌인다.

<티탄>은 간단한 줄거리 소개만으로도 그 파격·충격의 드라마가 상상되는, 문제적 공포성 범죄 스릴러다. 뒤쿠르노 감독은 열세 살 선머슴 같은 소녀를 축으로 전개되는 단편 <주니어>(2011)와, 장편 데뷔작 <로우>(Raw/Grave, 2016)를 병행, 섹션 비평가주간에서 선보이며 칸에서 이미 일대 큰 센세이션을 일으킨 바 있다. 그녀는 세 번째 도전만에 세계 최고 영화제 최고 영예를 차지하는 파란의 주인공에 등극했다.

개인적 동의 여부를 떠나, 이로써 그는 이전의 그 어느 감독도 이뤄내지 못한 위업을 일궈냈다. 칸의 새역사를 활짝 열어젖힌 것이다.

“황금종려상이 자신이 여성이라는 사실과는 관련이 없기를 바란다”고 역설했으나 그의 쾌거는 여성 감독으로는 역대 두 번째다. 1993년 <피아노> 이후 28년만이다. 제인 캠피언은 그때 첸 카이게의 <패왕별희>와 공동 수상이었다. 따라서 여성 감독의 단독 수상으로는 사상 최초다. 그러니 어찌 “역사적 위업”이라 일컫지 않을 수 있겠는가.

감독은 “세 영화를 관통하는 여주인공이 남자여도 무방했으며, 성 정체성은 따라서 그렇게 결정적 변수가 아니다”라고 강변하지만, 결과적으로 연쇄살인마가 여성이고, 공포영화라는 외피를 입고 있다는 점 등에서 <티탄>은 비교적 느슨하고 자유로웠던 칸의 외연과 내포를 한층 더 확장·심화시켰다고 평할 수 있다.

칸영화제 현장을 20회 다녀온 필자로서 기억하건대, 이렇게 자극적·도발적 공포물이 최고상을 안은 적은 없다. 영향을 넘어 자신의 영화적 DNA 안에 짙게 배어있다고 고백한, 캐나다 출신의 명장 데이비드 크로넨버그가 <크래쉬>로 1996년 가져간 것은 심사위원특별상이었다.

개인적 호불호야 세상의 거의 모든 영화에 해당되는 만큼 그렇다손 쳐도, 이래저래 이번 황금종려상은 칸 역사상 최대 파격이요 이변으로 기록될 공산이 크다. 파격·이변은 황금종려상만이 아니다. 한 부문도 아니고 심사위원대상과 심사위원상 두 부문에서 각 두 편씩 수상작을 낸 것도 이례적이다.

이란 아쉬가르 파라디의 <영웅>과 핀란드 유호 쿠오스마넨의 <컴파트먼트 넘버 6>, 태국 아핏차퐁 위라세타쿤의 <메모리아>와 이스라엘 나다브 라피드의 <아헤드의 무릎>이 그들이다. 경쟁작이 24편으로 지난 2019년 72회보다 3편이 늘어서 후하게 상을 안배한 게 아닌가, 싶기도 하나 심사위원들 간의 의견 일치가 그만큼 힘들었으리라는 것을 시사한다.

8인 심사위원 중 브라질의 명장 클레버 멘돈사 필류가 시상식 직후 열린 기자회견에서, “심사위원장 스파이크 리 감독이 ‘아주 민주적’이었다”고 발언한 것도 그런 분위기를 우회해 전한 것 아니겠는가.

칸 현지에서 가장 널리 참고되는 데일리 스크린 인터내셔널 평균 평점 3.0점(4점 만점)과 3.5점―<티탄>은 평균 이하인 1.6점으로 하위권이었다―을 받으며 황금종려상 유력 후보로 일찌감치 회자됐던 프랑스 레오 카락스의 개막작 <아네트>와 일본 하마구치 류스케의 <드라이브 마이 카>가 감독상과 각본상을 받은 것도 이변 아닌 이변인 감이 없지 않다. 그래서일까 카락스는 시상식장에 나타나질 않은 건지 못한 건지, 궁금증을 자아냈다.

반면 <아사코>로 2018년 빈손으로 돌아갔던 하마구치는 기뻐하는 표정이 역력했다. 그해 이창동 감독의 <버닝>은 칸 스크린 사상 최고 평점인 3.8점을 얻고, <드라이브 마이 카>처럼 국제영화비평가연맹(FIPRESCI/ The International Federation of Film Critics))상을 손에 쥐고도 무관의 수모를 당하지 않았는가. 그러고 보니 두 영화 다 무라카미 하루키의 멋진 원작들을 각색한 영화들이었다.

연기상의 향배 역시 파격이요 이변이다. 그야말로 쟁쟁한 경쟁자들을 제압하고, 상대적으로 젊고 덜 알려진 배우들이 영광을 가져갔다. 호주 영화 <니트램>에서 열연을 펼친 30대 초반의 미국 배우 칼렙 랜드리 존스와, 노르웨이 영화 <세상에서 가장 나쁜 인간>의 레나트 라인제브가 그 주인공들이다.

그들로서는 저스틴 커젤과 요아킴 트리에 같은 문제적 감독들과 호흡을 맞출 수 있다는 것이 행운이요 축복이었던 셈이다. 칼렙은 저스틴과 첫 번째요, 레나테는 주목할 만한 시선 초청작 <오슬로, 8월 31일>(2011)에 이은 요아킴과의 두 번째 작업이었다.

칸의 새 역사는 블랙 시네마의 대표주자 스파이크 리가 흑인으로는 처음으로, 경쟁 심사위원장으로 칸을 찾았다는 데서도 드러난다. 그는 그동안 세 차례에 걸쳐 칸 경쟁부문에 입성했으나, 수상은 2018년 <블랙클랜스맨>의 심사위원대상이 전부였다.

대표작 <똑바로 살아라>와 <정글 피버>는 1989년과 1991년 본상 수상에 실패했다. 그는 시상식장에서 황금종려상을 제일 먼저 발설하는 치명적 실수 내지, 어쩌면 ‘의도적’이었을 수도 있을 한바탕 ‘해프닝’을 벌여, 도저히 잊을 수 없을 2021년 칸의 추억을 선사하기도 했다.

상의 안배에서도 올 칸은 가히 ‘역사적’이라 진단할 만하다. (감독 기준으로) 아프리카 출신의 두 감독 마하마트 살레 하룬(<링귀이>)과 나빌 아유쉬(<카사블랑카 비츠>)가 상을 받지 못한 건 아쉬우나, 프랑스 자본이 들어가고 프랑스어로 만들어진 영화니만큼 위안을 삼으련다. 프랑스 영화에 황금종려상과 감독상을 안긴 것은 묘수적 선택이었다 할 수 있다.

산업적으로는 미국 영화 앞에 한없이 기죽을 수밖에 없는 유럽 영화의 지존에 일말의 자존감을 선물했다고 할까. 동시에 태국과 일본 두 편의 아시아 영화와, 이란과 이스라엘 두 편의 중동 영화를 다 승자로 만들었다. 핀란드, 노르웨이 같은 영화 강소국과 호주 같은 별개 대륙의 영화도 품었다. 그러면서 미국 영화는 비선택했다.

결국 2021 칸은 유럽 영화의 완승, 미국 영화의 완패, 아시아 영화의 대선전으로 귀결될 수 있다. 남미 영화가 경쟁부문에 없어 아쉬웠는데, 클레버 멘돈사 필류를 심사위원으로 초대함으로써 만회했다. 위라세타쿤은 틸다 스윈턴을 데리고 콜롬비아로 날아가 촬영했다.

그쪽 자본도 끌어들이고. 한국 역시 마찬가지다. 비경쟁 부문에 초대된 <비상선언>의 이병헌을 시상자로 호명하는 파격을 연출했다.

이병헌은 여우주연상을 안겼다. 그들은 각각 1인 3역과 2역을 완벽히 수행한 것이다. 흔치 않은 파격적 대우다.

그밖에도 홍상수의 <당신 얼굴 앞에서>는 신설된 칸 프리미어에서 호응 속에 첫선을 보였다. 윤대원의 <매미>는 학생 단편 경쟁 섹션인 씨네파운데이션 부문 2등상을 안았다. 그리고 봉준호는 개막 당일 개막식에 깜짝 등장해, 심사위원장 스파이크 리와 명예 황금종려상 수상자인 월드 스타 조디 포스터, 그 상의 시상자로 초청받은 유럽 최고의 거장 페드로 알모도바르와 나란히 74회 칸 개막을 선언했다. 이만하면 경쟁작이 부재해 느낄 수밖에 없었던 일말의 섭섭함을 달래고도 남음이 있지 않을까.