[박종성의 한국 계파정치 57] 열린우리당 창당멤버 지금 어디 있나?

[아시아엔=박종성 서원대 정치행정학과 교수] 어느 해 여름인들 뜨겁지 않았으랴만 2003년의 ‘열기’가 무던히도 도드라진 까닭은 따로 있었다. 한나라당에서 탈당, 열린우리당 창당에 앞장서는 이른바 ‘독수리 5형제’의 돌출행동(2003. 7) 때문이다. 안 그래도 달아오른 민주당 분당문제가 ‘그 해 여름’ 뜨거움의 절반이라면, 기질과 성향만으로도 입지가 격에 맞지 않음을 절감한 한나라당 소속 다섯 의원들의 정치적 일탈이 나머지 반이다.

당시만 해도 한나라당 개혁5인방으로 알려진 ‘김영춘·안영근·이우재·이부영·김부겸’의 이탈은 당의 정체성 혼란과 근본혁신을 기치로 내걺으로써 설득기반을 갖추는 듯했다. 그러나 새천년민주당에서 탈당한 친노 세력을 규합, 열린우리당 창당주역이 되자 사람들은 그들의 정치적 진의가 어디 있는지 이내 헤아리게 된다. 야당에서 여당으로 말을 갈아타기 위해 그럴듯한 핑계를 만들거나 그로써 자신에게 다가올 온갖 공격의 화살을 모면하려는 직업정치인들의 행태는 손학규의 한나라당 탈당(2007. 3)에서도 어김없었다.

그들 모두 몸 담았던 정당에서 홀로 성장하거나 인정받기 힘든 자기한계를 일거에 극복하는 대안으로 한결같이 탈당을 결행한다는 데 주목할 일이고 보면, 민주당 분당 형식을 거치는 ‘열린우리당’ 창당 역시 결과적으로는 정치적 이익의 극대화를 노린 집단일탈로 이해할 일이다. 겉으로는 처음부터 끝까지 정치개혁을 기치로 내걸지만, 실속은 자기입지의 무한확장과 조속한 안전판 확보에 있었던 셈이다.

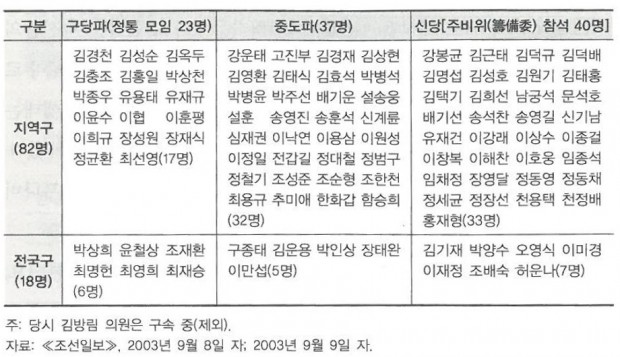

분당의 산고(産苦)는 계속되고 있었다. 여름내 서로 다투거나 때로 말리며 당의 진로를 새롭게 다지려는 세력들의 암투와 길항은 늦여름까지 계속되고 있었다. 이른바 ‘구당(救黨)’ 명분을 고수하는 측과 실제로는 관망하되 겉으론 중도적 입장을 표방하는 세력, 그리고 이제는 갈라서자며 대내외에 선명히 표방하는 그룹들로 민주당은 쪼개지고 있었다. 다음 표는 이들의 알력과 갈등관계를 잘 말해준다.

그 해 초겨울 끝내 분당에 성공한 열린우리당 1세대는 비교적 단순한 정치 ‘형질(形質)’로 구성된다. 우여곡절과 논란의 중심에 섰던 점을 감안하자면 47명이란 숫자는 초라한 출발이었다. 하지만 주지하는 것처럼 17대 총선을 치르자 소속의원 수는 비례대표 23명을 포함, 총 152명으로 급신장하면서 집권여당의 면모를 갖춘다. 그러다 머잖아 노무현의 무능과 실정으로 2007년 8월 대통합민주신당과 합당, 2008년 2월 민주당과 다시 합쳐 통합민주당이 되는 희대의 웃음거리도 이제는 고전이 된지 오래다.

그럴듯한 핑계로 세상을 이끌려는 권력자들이나 부침하는 자신들의 정치운세에 맞춰 유권자들의 심중마저 조종하려는 상징조작의 술수로 보면 쏠리며 빨려들거나 엎어졌다 다시 뉘우치는 집단의 정치행태란 영락없이 핸더슨이 말한 ‘소용돌이의 정치 Politics of Vortex’ 그 자체였다. 아니, 처연한 불빛 하나만으로 긴 밤의 위로를 삼고자 덤벼드는 부나비 꼴이었다 한들 할 말 없는 게 그네들 처지였다.

상황과 명분을 떠나 양지부터 찾는 극도의 자기중심성은 물론이요, 결국엔 되돌아올망정 눈에 보이는 당장의 권력에 혈안이 되는 정치문화도 새천년의 팡파르와는 관계가 없었다. 여야 막론하고 여기서 ‘예측 가능한’ 정치적 미래란 없었다. 그건 곧 정치적 자기중심의 빈곤과 신념의 부재로 집약할 일이다. 아울러 여론의 양극화를 조장하는 포퓰리즘의 유혹 앞에서 정치판은 요동치고 있었다. ‘그들’에게 정치적 여과능력을 기대하는 일 역시 무리였음은 또 다른 비극의 씨앗이다.

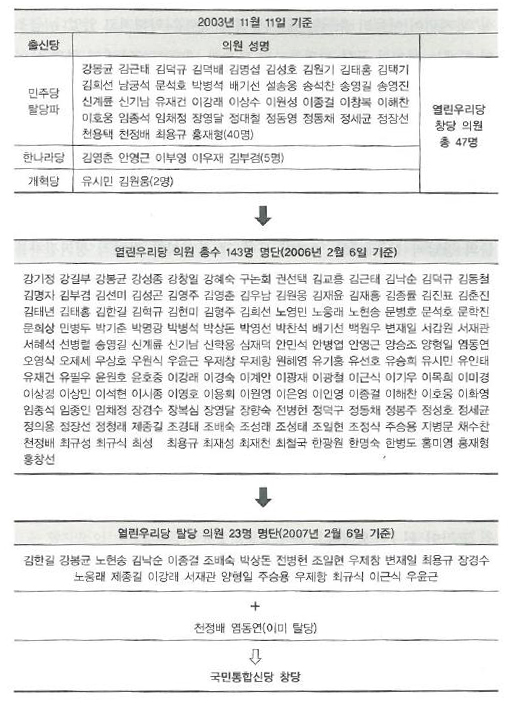

한사코 창당한 ‘열린우리당’의 태생적 한계는 차라리 강제 ‘분당’으로 이해함이 옳다. ‘분당-자가발전-숙성-자기소멸’로 이어지는 열린우리당의 역사가 채 5년도 되지 못한다는 사실 말고도 그 기간 내 의원총수의 급속한 증감과 불안정한 부침을 거듭하는 현실은 눈여겨 볼 일이다. 다음 세 표에서 보듯, 거의 네 배에 가까운 의석수 증가나 당 결성 당시 인원의 절반이 한꺼번에 빠져나가는 현상 등은 그들의 정치적 무게중심이 얼마나 허약했는지 잘 말해준다.

그건 곧 ‘바람’이었다. 그것도 예측불가의 광풍 말이다. 모든 걸 빨아들일 듯 순간 확대 재생산되고 소멸의 허구성마저 동시에 품는 ‘극성’의 저력이 충천할 때 대중적 설득력은 약해지고 있었다. 급조의 한계는 어쩌지 못할 지탱불가의 모순과 내파(內破)의 자기 균열을 잉태한 셈이다.

연이은 세 표 가운데 두 번째 명단의 특별한 의미는 따로 없다. 호기어린 저들의 애초 출발과 달리 23명의 의원들이 집단 탈당을 결행하는 2007년 2월 6일을 기점으로 역산할 때 그로부터 1년 전 당세는 얼마나 풍요로웠는지 절대 비교해본 것뿐이다. 적어도 한 세기를 가겠다던 그들의 장담과 한 세대도 넘기지 못한 채 불가피한 정치적 정리절차를 밟아야 했던 처지란 좀체 이해의 접점을 찾기 어려운 게 사실이다.