[박종성의 한국 계파정치 63] MB 4년차 친이 직계 내부분열···비주류 황우여·친박 유승민 급부상

[아시아엔=박종성 서원대 정치행정학과 교수] 총선과 대선을 한해 남짓 앞둔 2011년 초여름, 집권여당의 계파 변화는 소장파의 전진과 암묵적 주류의 퇴조로 압축된다. 같은 해 5월 6일, 한나라당 원내대표 경선에서 비주류의 황우여 의원을 당선시키는 데 앞장섰던 소장파들의 급속한 세 불리기가 그 하나라면, 나머지는 이명박 정권의 실세 중 하나인 이재오 주도의 ‘함께 내일로’ 해체였다. 계파의 현실에도 물갈이는 엄연했고 명분과 실리의 지탱은 여전했다고 보면 크게 틀리지 않는다.

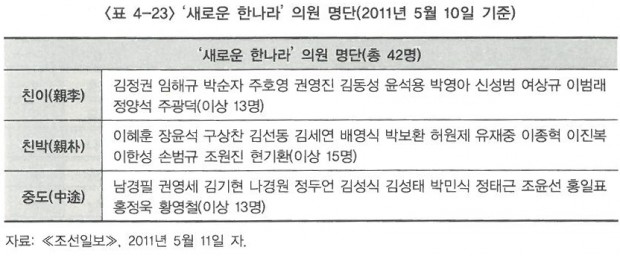

소장파의 전진은 당내 최대모임인 친이계의 ‘함께 내일로’(회원수 70여명)에 버금가리란 전망까지 나왔다. ‘새로운 한나라’로 이름 붙인 그들은 55명으로까지 목표치를 키워 기왕의 소장파로 대변된 ‘민본 21’(당초 12명)과 함께 젊은 주류로 부상하고자 애쓴다. 5월 10일까지 가입신청을 한 42명중 친이계는 박순자·주호영 등 14명, 친박계는 이혜훈·구상찬 등 15명, 중립은 남경필?정두언 등 13명 안팎이었다.

집권여당의 명분을 살려 이제 “계파는 사라졌다”며 당 내외에 정치적 새로움을 천명하려 했던 그들이었지만 권력 연장과 확장을 위해 끓어오르는 원초적 정치본능을 억제하기란 말처럼 쉬운 일이 아니었던 터다. 게다가 제아무리 정책연구와 순수한 친목 도모를 핑계로 내걸어도 ‘쇄신’과 ‘개혁’을 목적으로 삼은 소장파의 현실적 계파화는 자연스레 노선투쟁과 승부욕을 재촉하지 않을 수 없었다.

쇄신을 표방한 친이 직계의 내부분열은 ‘대통령 만들기’에 나섰던 인물들의 내부갈등을 심화시키기도 한다. 이명박 정부 출범이후 정권 중반기까지 정치적 풍파를 거치는 동안 킹메이커의 주축이었던 ‘안국포럼(AF)’ 멤버들은 흩어지기 시작했고 나아가 여권쇄신을 빌미로 대통령을 비판하는 데 앞장서자 친이재오계는 이 같은 행태를 ‘배신’으로 규정하기까지 이른다. 결국 정치적 동지의 균열은 ‘계파로 계파치기’의 형국을 양산하게 마련이었고 거기서 등장하는 소모적 파열음이나 힘의 분산을 건설적 권력투쟁으로 흡수한다는 건 생각처럼 쉬운 일이 아니었다.

‘권불십년(權不十年)·화무십일홍(花無十日紅)’의 이치는 어김없었다. 2011년 7월 4일 치러진 한나라당 전당대회는 친이계의 확실한 퇴조와 경쟁계파의 전진으로 압축되기 때문이다. 친이계는 그보다 앞서 열린 원내대표 경선에서도 고배를 마셔야 했다. 친이계가 조직적으로 지지한 원희룡은 예상외로 고전(苦戰), 전당대회 후보별 득표에서 4위에 그치고 만다. 같은 해 5월에 열린 원내대표 경선에서마저 소장?친박계 지지에 힘입어 중도 비주류의 황우여가 친이계의 강력 지원을 받던 안경률 후보를 눌렀던 일도 이변이다.

유난히도 집중호우가 많았던 그해 여름, 친이계의 절망은 빗물처럼 거듭되고 있었다. 게다가 그 결과는 친박계의 압도적·상대적 전진으로 요약된다. 친박계·쇄신파의 표가 더해진 것으로 보이는 홍준표?유승민이 각각 1·2위를 기록함으로써 당내 무게중심이 곧 박근혜 전 대표로 옮겨가고 있기 때문이다. 특히 유승민의 2위 진입은 단순히 ‘박’의 위상만으로 가능했다는 분석보다 주변 경쟁계파의 암묵적 지원 없이 불가능했다는 해석이 지배적이고 보면 직업정치인들 내부에서 빚어지는 가치교환과 이익 균점(均霑)은 상식 중의 상식으로 자리 잡던 터다.