[박종성의 한국 계파정치 55] 노무현과 청와대 입성한 비서관은 누구?

[아시아엔=박종성 서원대 정치행정학과 교수] 민주당이 고스란히 한나라당의 거울이 되는 이 같은 아이러니는 사실상 계파정치 현장에서 기이한 일이 아니다. 그렇다고 ‘적(敵)’의 ‘적(敵)’이 하루아침에 뜨거운 동지가 되기란 낯 뜨거운 일이지만 기실 차갑게 따지자면 아예 불가능한 일도 아니었기 때문이다. ‘이익’이 ‘체면’에 우선하고 ‘지분’의 ‘부피’가 ‘정책’의 ‘콘텐츠’에 앞서는 정치공간에서 한갓된 정당이란 곧 계파를 감싸는 덧없는 외피 아니었던가.

그럼에도 불구하고 떠나버린 이들을 바라보는 ‘민주당 사람들’의 시선은 양면적이다. 자신들은 ‘남겨진 자들’인가, 아니면 ‘남아야 할 사람들’인가의 회의가 불안의 또 다른 원인이 되었던 것도 무리는 아니다. 창당 후 채 4년도 되지 못해 ‘도로’ 민주당이 되어버리는 열린우리당의 행각을 염두에 둘라치면 이 같은 회의의 결과는 비교적 분명했다. 하지만 당장 떠나고 사라지는 이들을 의식해야 할 이들의 처지는 참담 그 자체였다.

그것은 ‘사수(死守)’와 ‘결별’을 둘러싼 당인들의 비장함뿐 아니라 더욱 어려워진 과거 집권여당 사람들의 처연함이 한결 당의 ‘울기’를 더해 나갔기 때문이기도 하다. 같이 여당을 꾸리다 홀로 야당이 된 처지나 여당이 되려다 도로 야당으로 주저앉게 된 한나라당의 입장은 역사로 각인하고 기억으로 봉인해야 할 교훈이다.

15대 대선에서 김대중이 당선되어 민주당이 ‘여당’이 되고 16대 대선에서도 노무현이 뽑혀 또 다시 여당이 되지만 2003년 11월 11일 당내 개혁세력이 ‘열린우리당’을 창당, 분당함으로써 다시 야당이 되는 정치적 유전의 반복. 그래서 체질상 민주당은 야당이 더 몸에 맞을는지 모를 일이었다. 엄밀히 따지자면, 노무현조차 누구도 이의를 제기하지 않고 노선의 순수를 지탱할 순혈(純血)의 열정이 긴요했는지 몰랐을 터다. 지시와 관리는 물론이요, 차후의 정치일정을 꾸려나가는 길목마다 행여 무난히 동행하지 못할 원로들을 섬기느니 확실한 지지와 연대를 보장할 실질 동지들의 엄호가 한결 아쉬웠을 것이란 얘기다.

흔쾌한 변명을 장담할 수 없는 신당 창당의 ‘핑계 만들기’보다 그에게 절실한 과업은 자기보위와 정책집행의 실제를 담보할 측근의 구축이었다. 즉발적 표현으로 그다지 어울리지 않을 수도 있겠으나 그의 유난스런 ‘감성민주주의(the Sentimental Democracy)’를 집행하는 현장에서도 근위(近衛)의 제도화는 절실했다. 누가 노무현을 지근거리에서 지킬 것인가. 전대미문의 소탈한 권력도 단순경호 차원을 넘어서는 브레인들과 즉각적 아웃풋을 보장하는 인(人)의 장벽 없이는 지탱하기 어렵다는 점에서 그 또한 어쩔 수 없이 가까운 사람들을 쓸 수밖에 없었다.

입법부의 원활한 조종과 정책운용을 위해서도 창당과 존재론적 안위는 절실했을 것이다. 하지만 내각수반이자 행정부 최고권위인 그로써 정당문제는 정당에 맡겨둔 들 무방한 노릇이었다. 하지만 지켜보며 조율하고 막후에서 명령하는 은근한 조작이 가시적 개입과 현장의 혈투보다 더 효과적이었던 것도 그가 이젠 대통령이기에 가능한 일이었다.

표면적으로는 계파정치 종말과 파벌 소멸을 기운차게 외치는 그였다. 하지만 측근과 수족 없이 현실정치를 ‘직업’으로 꾸려가기란 힘든 일이었다. 하물며 최고권력의 소박한 집행이 과거 어느 대통령에게서도 찾아보기 힘든 콘셉트였을 망정, 모든 일을 홀로 수행한다는 걸 뜻하진 않았다. 현실적으로 그럴 수도 없었다.

그의 계파정치에 내재된 패러독스를 진솔히 헤아리자면 자기 계파로 주변의 다른 ‘계파 치기’ 혹은 기존 계파의 완전궤멸과 대체를 통한 ‘자기사람 심기’로 이해할 일이다. 참신성 하나만으로도 그건 돋보일 일이었지만 문제는 자기 계파의 약진과 전대미문의 전진을 계파정치해체와 소멸로 광고하려는 정치적 의지와 은근히 뒤섞으려는 데 있었다. ‘계파로 계파치기’란 그렇다면 구체적으로 뭘까.

노무현은 창당에 앞서 청와대 진용을 갖춘다. 자기를 좇아 몸을 던졌거나 단호히 봉사할 주변 인사들에게 정치적 시혜를 주면서 그는 취임에 즈음한다. 비록 직업정치인들은 아니지만 이들 대부분은 권력 만들기를 위해 머리와 발품을 판 측근들이다. 그들 역시 노무현 자신 만큼이나 ‘계파’란 용어를 배격할 노릇이지만 이는 전혀 다른 차원의 문제로 도드라진다.

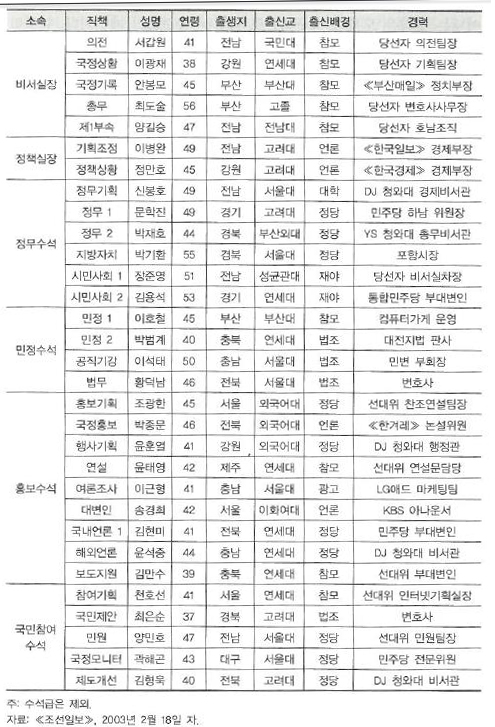

아무리 겸허와 소박을 강조한들, 새로운 권력의 ‘무리 짓기’는 요란했다. 그것은 학벌과 지역, 출신과 성별을 넘나드는 파격 행보와 과거와는 크게 달라야 한다는 차별의 경지를 드러내는 데 서슴없었다. 그 중 정통관료는 전혀 포함되지 않았고 서울대 출신 역시 눈에 띄게 줄어든다. 대신 호남과 연대(延大) 출신 및 운동권 투옥경력의 청와대 진출이 두드러진다. 그것이 과연 ‘배제적 변화 a exclusive change’였는지, 아니면 ‘구조적 변동 a structural alteration’의 신호탄인지는 불분명했다. 하지만 과거 정치권력은 적어도 확실하게 붕괴?재편되고 있었다는 점에서 한국사회의 보수는 상황 그 자체를 극도로 경계하기 시작한다.

다음 표는 당대 권력의 지형변화를 잘 말해준다. 한결 젊어지고 한층 넓어진 권력의 문호는 그렇다 쳐도 민중부문의 여망이 그로써 어느 정도 해소될는지는 역시 별개의 문제였다. 참모들의 약진과 활약이 기대되는 가운데 신종 계파를 바라보는 유권자들의 시선이 새삼 배가되는 것도 그 같은 이유에서다. 새 계파의 전진배치와 정치적 득세가 ‘그들만의 리그’가 되지 않게 하기 위한 감시기능은 취약했지만 뭔가 달라질 것이란 기대 자체가 문제될 리는 없었던 셈이다.

그로부터 ‘열린우리당’이 세워지는 건 채 1년도 되지 않는다. 이를 향한 민주당내 파열 조짐은 곳곳에서 감지되고 있었다. 줄을 서야 할 확실한 대상으로 대통령의 존재감은 분명했지만 자신들의 정치적 태생지로 민주당을 떠나기 위한 명분 마련은 정작 간단치 않았다. 떠나려면 각자 별도의 핑계가 필요했던 터였다. 제아무리 스스로 정해야 할 정치생명이라 한들, 이를 명쾌히 정리하기란 쉽지 않았기 때문이다.

이 대목에서도 정치적 욕망에 불타는 이들의 변절 명분은 집단화한다. 홀로 배반하기보다 같이 움직이고 뜻을 같이 한다는 취지를 최대한 증폭시키려는, 소위 ‘비장미(悲壯美)’의 연출력 강화를 통해 머쓱함을 덜어내는 전략은 모두의 자구책으로 더 없는 출구였기 때문이다. 엄밀히 추적·분석하자면 당 창당의 그럴듯한 핑계가 없는 건 아니었다. 반복 강조했듯, 기왕의 노회한 지도체제에서 벗어나 새 대통령의 집권철학을 등에 업고 운신 폭을 넓히려는 명분은 만들기 나름이었다. 하필 민주당의 연이은 선거패배를 이유로 당의 존폐론이나 집단이탈의 새로운 돌파구를 삼으려는 게 옹색하긴 했지만 말이다.